النسوية المستحيلة

إنه لمن المستغرب – أو المستهجن بالأحرى – أن تقترن صفة “المستحيلة” بالفكر النسوي في القرن الحادي والعشرين. يبدو العنوان صادقًا في أحسن الأحوال ومنفـرًا في أسوأها، خاصة عندما تكون المسئولة عنه امرأة عرفت بتوجهها النسوي بل وأقامت معظم اختياراتها الشخصية على هذا الأساس بالرغم من الثمن الفادح الذي يوجب عليها دفعه في المجال الخاص. وهو العنوان أيضًا الذي يدفع إلى طرح تساؤل عن مدى مصداقية الرؤية، إذا كانت الكاتبة قد تمسكت بالتوجه النسوى (الذي اتخذ أشكالاً عـدة عـلى مـدار الـزمن) بوصفه أيديولوجيا شكلت مرجعيتها الأنطولوجية والمعرفية فإن العنوان – النسوية المستحيلة – لابد وأن يصنف باعتباره تناقضًا جوهريًا مع ما يتم تبنيه، أو نقضًا لكل ما سبق، فيبدو العنـوان وكأنه مراجعة للماضي أو إعادة تقييم أو محاولة تبرير. إلا أن الأمر أكثر تعقيدًا وتشابكـًا مـن ذلك.

من أجل توضيح ذلك، سأعيد طرح سؤال، طالما طرح منذ أوائل القرن العشرين (وإن كان قد طرح من قبل ضمنيًا) ولا يزال يطرح حتى الآن: لماذا لم يحصل الفكر النسوى حتى الآن على مكانة مستقلة تشكل جزءًا من نسيج العلاقات الاجتماعية والاقتصادية والنسيج الفكري لمسلوك اليومي بمختلف خطاباته؟ فكـل شرارة نسوية انطلقت في أوائل القرن العشرين في دول العالم الثالث – التي كانت لا تزال ترزح تحت نير الاستعمار – انطلقت في ظل الحركة الوطنية أو التيار المطالب بالاستقلال، وقد أوضحت “كوماري جيور دينا” ذلك في كتابها الشهير “النسوية والقومية في العالم الثالث” (1). أثبتت جيوردينا في كتابها أن النسوية لم تكن دخيلاً غربيًا على مجتمعات العالم الثالث، بل كانت جزءًا أصيلاً، والدليل هـوا الحركات النسوية مع انطلاق المطالبة بالاستقلال، وقد نتج عن ذلك خروج النساء من العزلة المفروضة عليهن.

حسنًا، جرت مياه كثيرة في النهر وتحول الاستقلال مـن حـلـم إلى حقيقة، الا أن الفكر النسوي، بكل أشكاله سواء فكرة أو مطلبًا أو شجب انتهاك، وبكل خطاباته لا يزال ملحقًا بالقومية السائدة. وبالرغم من تغير هذه القومية من وطنية إلى عربية إلى إسلامية، فإن مكانة النسوية لا تتغير، فهي دائمًا في موقع الوليد الذي يتبع خطى الخطاب السائد “الأساسي“. فمعظم ما يجرى الآن من نشاط نسوى يتمثل في الحقـوق التي طالبت بها الموجتان الأولى والثانية من النسوية: قانون الأسرة، الحقوق السياسية، حق الصحة والتعليم.

باﻹضافة لذلك، لم يعد في المجـال الـعـام بـالمعنى الذي طرحه “هابرماس“. الجمعيات أو المراكز النسوية البحثية والدفاعية التي تتبنى خطابًا نسويًا يسعى إلى التأسيس الفكري، أما بقية المؤسسات التي كـان مـن المفترض أن تلتحق بهذه المهمـة – الأحـزاب والنقابات (2)- فقد تنصلت منذ زمن من هذا الخطاب، بل لم تتوان عن توجيه إصبع الاتهام له بوصفه خطابًا مستوردًا، يعمل على تمهيد الطريق للإمبريالية. وهي الفكرة التي ساعدت على الموازاة بين المرأة والوطن، وعلى تحويل النساء إلى رمز للشرف، وعلى تحميلهن عـبء الحفاظ على التقاليد.

لم تكن الأجندة النسوية لها الأولوية مطلقا على مدار تاريخ مصر الحديث، فقد بدأ ظهور النساء متلحفات بالقضية الوطنية، وقد كانت آنذاك مناهضة للاحتلال البريطاني. ولم تكـن مطالب الرائدة “هدى شعراوي” أو بمعنى أدق مطالب اتحاد النساء المصرى عام 1923إلا بلورة واقعية عملية لأطروحة قاسم أمين عام 1899، فقد تضمنت المطالب: رفع المستوى الفكري والأدبي للنساء، محاربة الرذيلة ونشر الفضيلة، رفـع سـن الـزواج، والحفاظ على الصحة العامة. أما فيما يتعلق بالحقوق السياسية وحق الانتخـاب – أحـد مـطـالـب الاتحاد – فتقول “هدى شعراوي“” في مذكراتها:

لقد أخطأ الكثيرون في فهم المبدأ الأساسي للاتحاد النسائي بشأن المطالبة بالمساواة في الحقوق السياسية للمرأة، فقد توهموا أن غرضها من الحصـول على حريتهـا ومساواتها بالرجـل في الحقـوق هـو الـوصـول إلى السفور ومزاحمة الرجـل في مبادئ السياسة والعمـل، مما أدى إلى تذمر بعـض الرجال، والحقيقة أن مطالبة المرأة بحقها السياسي ليس معناه التدخل في الأمور السياسية والحزبية المحضة، بل للحصول على حقهـا في التشريع والتنفيذ حتى يمكنها المساهمة في علاج الأحوال الاجتماعية والاقتصادية والسياسية، وبخاصة ما كان منها متصلاً بشئون المرأة والطفل… (3) .

تظهر المحاولات المضنية في هذا الاقتباس لتهدئة “الرجـال“، والحقيقـة فـإن القراءة المتأنية للفقرة تكشف عن التناقض الكامن بين السطور وفي ثنايا اللغة. فالحصول على الحقوق السياسية يسمح للنساء بفعل “التـدخل” (إذا وافقنـا عـلى المصطلح) في الأمور السياسية والحزبية، وإلا تصبح : تلك الحقوق مفرغة من معناها. تعمل اللغة إذن على بث الطمأنينة في نفوس الرجال أنه لا مزاحمة أو منافسة على اتخاذ القرار، كل ما في الأمر أن الحقوق السياسية (في حالة حصول النساء عليها) تسهل “المساهمة” في “علاج الأحوال“، بخاصة “شئون المرأة والطفل“. سواء كانت “هدى شعراوي” تراوغ اللغة لتتمكن من الحصـول عـلى أرضية في المجال العام أو أنها تعنى ما كتبته لا يمس جوهر الإشكالية. مـن المـدهش أن يبقـى هـذا الخطاب كائنًا حتى يومنا هذا، وهو الخطاب المجتمعي السائد الذي يستمد قوته ومصداقيته خطاب مؤسسي، خاصة عندما بدأت قمة المرأة العربية في الانعقـاد (القمـة التـي تـضـم زوجات الرؤساء!)، وهو أيضًا الخطاب الذي يظهر في الصحف ووسائل الاعلام.

بالتدقيق نجد أن الخطاب السائد منذ عام 1923 حتى الآن والمتعلق بالنساء هو الخطاب المتعلق بالرجال في الأصل، وهو ما يفسر سبب تلحف الحركة النسوية بالحركة أو لنقل التيار الوطني أيًا كان شكله ومضمونه وتوجهه. وبمراجعة مذكرات “هدى شعراوي” يلحـظ القارئ أن النشاط المحموم الذي بذلته النساء في ذلك الوقـت كـان كـلـه متصلاً بالحركة الوطنية، فقد كانت لجنة السيدات بالوفد تصدر بيانات في كـل مناسبة متعلقة بالانتداب البريطاني، ما أرمى إليه هو أن اللجنة لم تصدر بيانًا، مثلاً، يتعلق بالمطالب النسوية، كل ما في الأمر أن البيان كان يصـدر عـن اللجنـة النسائية وهـو جـوهـر الإشكالية، فالمسألة لم تعـد “نسوية” بقدر ما كانت “نسائية“(4). كانت الإشكالية إذن تتعلق بوجـود المرأة في “المجـال العام“، بهدف كسر العزلة التي كانت مفروضة عليها، وبهدف منحها الفرصة للمشاركة في المجال العام ولو بشكل ضئيل، أما فيما يتعلق بالمطالب التي قدمها الاتحاد والتي تمت الاستجابة لها على مدار الزمن فهي مطالب واجب تحققها مـن أجـل الـوصـول بـالمجتمع إلى شكل الحداثة المنشودة (وهي مسألة نسبية بالطبع).

وبالرغم من دروس الماضي التي تعلمناها من الثورة الجزائرية والثورة الإيرانية، حيث قامت النساء بالمشاركة مع الرجال في النضال وتغيير الأوضاع ثم كان انقلاب الثورة عليهن، يبقى الحال كما هو و ليس هناك أدل على ذلك من نساء فلسطين المحتلة اللواتي ارتأين أهمية تقديم مناهضة الاحتلال وهو ما يلغي وجود أي قضية أخرى. لا جدال في أهميـة مناهضـة الاحتلال وضرورة العمل على تغذية المقاومة، لكن أن تترك القضايا الرئيسة الأخـرى جانبًا هو مؤشر مفارق على مساعدة الاحتلال. فالمحتل غالبًا ما يهدف إلى تعطيـل مسيرة التنميـة والتحديث، وبتركيز صاحب القضية على هدف أو حد مع إهمال كـل العوامل التي تشكل مختلف الخطابات يتم تسهيل تدمير النسيج الحقيقي للمجتمع (شكل 1).

الآن وفي عام 2009 – القرن الحادي والعشرين – أعيد النظر في كـل ذلـك الماضي مـن وجهة نظر التاريخانية الجديدة لأجد أن الفعل والخطاب الذي طرح عام 1923 لم يكن بتأثير العوامل المجتمعية أو الظروف السياسية، بل كان هو نفسه أحد العوامل الرئيسة التي تحولت الآن إلى جزء من الأحداث. بمعنى أن ذلك الخطاب لم يكن نتيجة، بل كان جزءًا من صناعة التاريخ، حيث إنَّ التاريخ ليس إلا نصًا في حد ذاته. وهو ما يقودني إلى السؤال الذي تبنى عليه الورقة إشكاليتها: هل كان تلحف النسوية بالتيار القومي الوطني آنذاك مصادفة تاريخية أم رغبة منشودة؟ هل كانت هناك اختيارات أخرى فضلت رائدات أوائل القرن العشرين عدم اللجوء إليها؟ هل رأين أنه من الأفضل لهن الاحتماء بالساتر الوطني مـن أجـل حمـايـة الوجوه المكشوفة؟ لا تسعى هذه الورقة إلى الحصول على إجابة كاملة إذ إن طـرح السـؤال أحيانًا ما يكون أهم من الإجابة .

عمومًا، ومن باب محاولة إيجاد مفاتيح إرشادية للإجابـة عـن بعـض هذه التساؤلات سأعيد التذكير بواقعة تبدو منفصلة تمامًا عن الموضوع الذي نحن بصدده. منذ أن حصلت مصر على كأس الأمم الأفريقية عام 2005 بدأت ظاهرة ذهاب المشجعات لحضور مباريات كرة القدم في الاستاد، وقد علقت الصحف كثيرًا على هذه الظاهرة باعتبارها تشكل وجـودًا استثنائيًا للنساء في مجال لم يكن معهودًا تواجدهن فيه. وانتشرت الظاهرة كثيرًا ووصلت إلى الجامعة حيث كانت الفتيات في اليوم السابق لمباراة مصر والجزائر يرتدين أغطية رأس تحمـل ألوان علم مصر، أما في المباراة نفسها، فقد ذهبت الفتيات (المحجبات) ورفعـن الأعـلام أو لافتات مؤازرة. وبناء على ذلك فإنهن يظهرن في الصورة وهن يحملن أحرفًا إنجليزية تمثـل اسم مصر مما يجعل المشاهد لهن أو الناظر للصورة يتناسى كونهن نساء، طالما أنهن انخرطن في منظومة الشحن الإعلامي السوفيني (شكل 2).

تم قبول هؤلاء الفتيات على أساس أنهـن “يساهمن” في الفعل الأصلي الذي يقوم به الرجال، وهو ما يجعل الأمر نسائيًا وليس نسويًا . يستدعى المشهد نفسه مشهدًا آخر وقع في مكان مختلف من العالم، بالتحديد في فرنسا، وذلك عندما تم منع ارتداء الحجاب في المدارس. حـدثت جلبـة كبيرة في ذلك الوقت، وقامت الفتيات الفرنسيات المسلمات بالاعتراض على ذلك القرار بشكل لا أجـده سـوى استخدام معكوس لما حدث عام 1923، فقد ارتدين أغطيـة رأس تحمـل ألـوان عـلـم فرنسا، وقمـن بكتابة شعارات الثورة الفرنسية على هذه الأغطية (شكل 3).

لنعد إلى عشرينيات القرن الماضي حين كانت “هدى شعراوي” تناضـل وتسعى بشـتى سائل لإيجاد مكان للمرأة المصرية. أتحدث تحديـدًا عـن الفترة الواقعـة مـا بين 1919 و 1928 في عام 1919 انطلقت شرارة فكرة تمثال “نهضة مصر” (شكل 4) في مخيلة الفنـان “محمود مختار” وكان آنذاك يدرس في فرنسا. تمكن من صنع نموذج مصغر للتمثال وعرض في باريس وحاز على إعجاب الجميع، وتصادف وجـود الـوفـد المصرى الـذي كان في زيارة لباريس وشاهد التمثال وتعرف على مختار، وقد كتب الزعيم “سعد زغلول” رسالة تهنئة رقيقة لمختار وأشاد فيها بالفكرة (5). عاد مختار لمصر وطرح النائب ويصا واصـف الفكرة في البرلمان ودعا إلى اكتتاب عام ليتمكن الفنان من إنهاء عمله، وبالفعل أزيح الستار عن العمـل النهائي عام 1928 (6).

لا شك أن هذا التمثال هو بمثابة عمل فني رفيع المستوى، بـل كـل أعـال مـختـار تـعتـبر بمثابة مؤشر النهضة الحقيقية في فن النحت. إلا أن هذا التمثال الذي يقف شامخًا حتى يومنا هذا في مواجهة قبة جامعة القاهرة يلخص جوهر الفكرة التي نحاول إعادة النظر فيها. يصور التمثال فلاحة مصرية تضع يدها بزهو وحنو وثقة على رأس أبـي الهـول. يمثـل أبـو الهـول الحضارة الفرعونية القديمة بكل رمزية الحكمة والصمود، فيا ترمـز الفلاحة إلى مصر، أي الوطن، أي الأصل، أي الأم (الفكرة التي تقوم عليها أغنية “مصر هي أمي” لعفاف راضي). من هنا تتحول المرأة إلى رمز للوطن وهو كما ذكرت سابقًا ما يجعلهـا مسـاوية لفكـرة الهـويـة والأصل والجذور، بل وأيضًا يحملها عبء الحفاظ على تلك الهوية.

إذا كان تمثال “نهضة مصر” الذي اكتتب من أجله الشعب ودافع عنه البرلمـان آنذاك لا يزال شامخاً حتى اليوم، فإن الفكرة الأصلية لا تزال أيضًا صامدة، فتلك الفلاحـة الشامخة لا ترمز إلى أي فردية بل هي تمثل الوطن بأكمله وتتطلع إلى التحـرر مـن نـير الاحتلال، تعـبر نظرتها إلى الأفق المترامي عن مستقبل الاستقلال، بالرغم مـن أن القضية النسوية نفسها لم تحصل على الاستقلال حتى اليوم.

لم يقتصر الأمر على الفنون التشكيلية التي رسخت المرأة بوصفها رمزًا وطنيـًا، بـل كـان هناك أيضًا الشعر الذي جرى على لسان الجميع. منذ أن كتـب الشـاعر “أحمـد فـؤاد نجـم” قصيدته الشهيرة “بهية” عام 1969 في معتقل القناطر ولحنها الشيخ “إمـام عيسى” وحتى اللحظة الحاضرة وهي قصيدة/ أغنية يتغنى بها الجميع بما في ذلك أشد النسويات تطرفًا. مـرة أخرى، لا يمكن أن نتغاضى عن جمال الكلمات واللحن، إلا أن القصيدة ترسخ فكرة الوطن المتمثل في بهية، بل إن الشاعر يمهد بمقدمة حكائية لترسيخ الرمز: “يسبق سلامنا كلامنا يطوف ع السامعين معنا/ عصفور محندق يزقزق كلام موزون وله معنى/ عن أرض سمرا/ وقمره/ وضفة ونهر ومراكب/ ورفاق مسيرة عسيرة/ وصورة حشد ومواكـب / ف عيـون صبية بهيه/ عليها الكلمة والمعنى“، ثم تتحول بهية بوضوح وبشكل مباشر إلى رمـز لمصر بأكملها، وهو الرمز الذي يؤكد الشاعر على شعوره بالنوستالجيا تجاهه :

مصر یا مه یا بهیه

يام طرحه وجلابيه

الزمن شاب

وانتى شابه

هو رايح

وانتى جيه

جيه فوق الصعب ماشيه

فات عليكي ليل وميه

واحتيالك هو هو

وابتسامتك هي هي

تضحكى للصبح يصبح

بعد ليله ومغربيه

تطلع الشمس تلاقيكي

معجبانية وصبيه

يا بهيه (7)

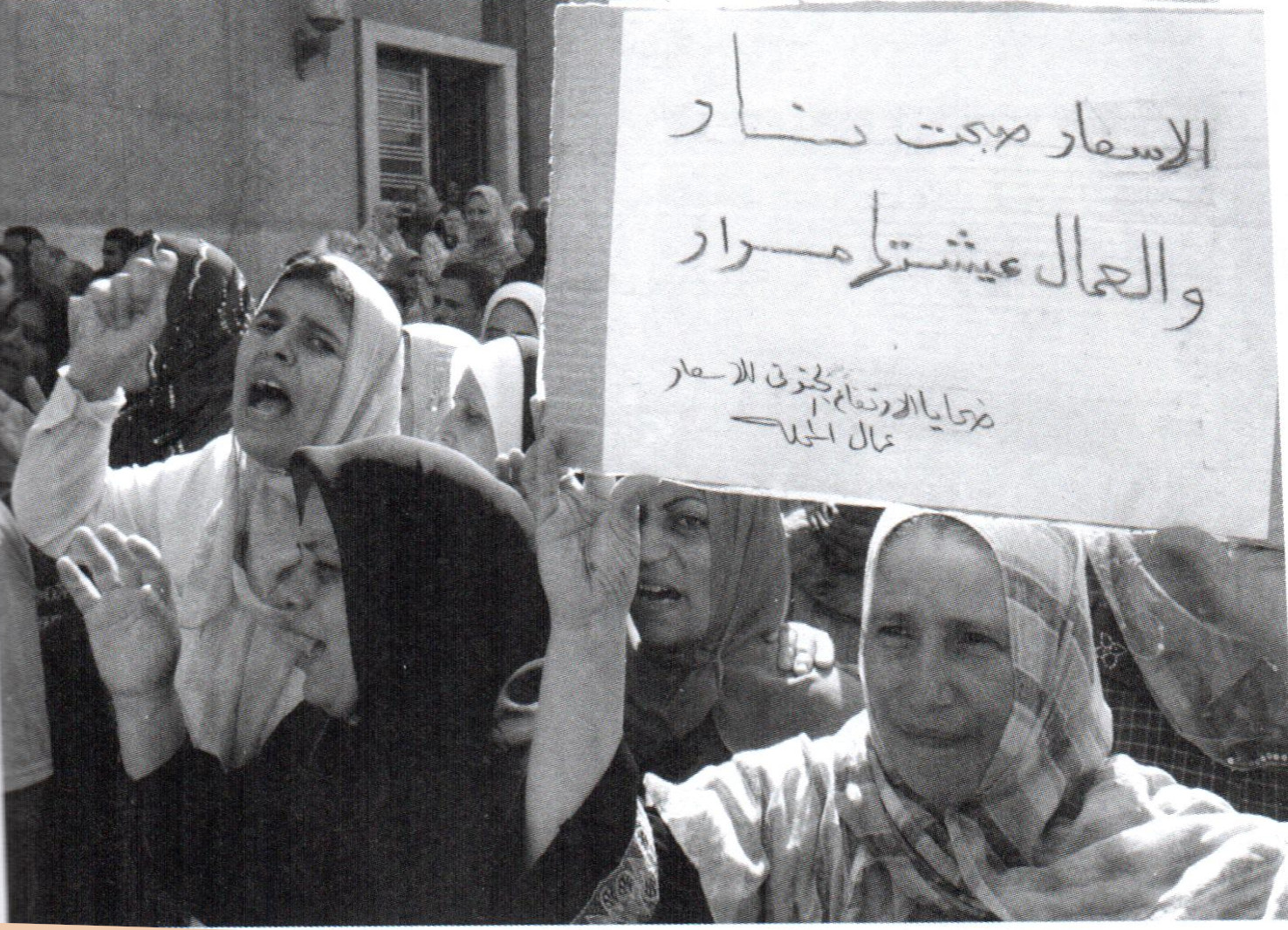

تبدو مصر/ بهية وهي متحملة لكل الصعاب على مدار الزمن، تتحمل مـا يـمـر بهـا مـن أهوال وهي صامدة راضية مبتسمة. لسنا بصدد تحليل القصيدة، ما يهمنا هنا هو تحول القصيدة إلى مؤشر ثقافى يؤكد التوجه الذي يجد الكثير من المنطق والراحة في تحويل المرأة إلى رمز ومركب جامد. فالقصيدة كعمل فنى لاقت رواجًا وقبولاً واسعًا يرسخ العلاقة الوثيقة بين المرأة والوطن في اللاوعي الجمعي مما يصعب من قبول أي فكر نسـوى بشكل مستقل. تتحول النسوية في سياقات الاحتلال والنضال والفساد إلى مهمة مستحيلة، وتحتل المطالب النسوية مكانًة ثانويًة مقارنًة بالقضايا “الكبرى” المتعلقة بالوطن (شكل 5). ومع الانهيار الشديد في كفة المجالات الحادث مؤخرًا لا يمكن إيجاد أي مساحة لطرح الفكر النسوى إلا في شكل تواجد نسائي. (شکل 5).

تؤكد تلك الصورة هذا التوجه، بالرغم من أن النسـاء يـعـانين في الأزمات الاقتصادية أكثر من الرجال، خاصة إذا عدنا إلى تذكر الأعمال الهامشية وضعف الأجـور والتحرشـات التي تحدث في مكان العمل، بالإضافة إلى وجود نساء معيلات لأسر في هذه الأعمال.

وفي سياق الحديث عن الشعر وخاصة شعر العاميـة سـأنتقل في الـزمـن مـن 1969 إلى 2007 وذلك حين صدر ديوان “الديك دا طور” للشاعرة ايمان بكري. صدر للشاعرة على مدار مسيرتها الأدبية حوالى اثنى عشر ديوانـًا مـا بين العامية والفصحى. ومثـل معـظـم الشاعرات (ولنقل الشعراء تجاوزًا) ظلت معروفة في نطاق أدبي ضيق يقتصر على المهتمين بالشعر كجنس أدبي والباحثين. إلا أن ديوان “الـديـك دا طـور” أثار ضجة وجـرى اسـم الشاعرة على كل لسان إذ تناولت قضايا سياسية بحتة وجاءت بعـض القصائد في شكل سخرية لاذعة تصل إلى حد الهجـاء، مثـل “الـديك دا طـور” (والتي تعيـد تـوظيـف قـصـة “السلطان العاري” لهانز كريستيان)، وقصيدة “دستور يا أسيادنا“، وقصيدة “رسالة عبده مشتاق بعد ما اتجنن وفاق” التي جاء فيها:

الولاية الرابعة ليك

والولاية الخامسة ليه

خمسة وخميسة ف عنيك

يلى حتنؤم عليه

بطلوا لؤم وخباثة

حد جاب سيرة الرياسه

مالي أنا ومال السياسة

دى العبارة ف الدبارة

نفسي أبقى وزیر ظغنن

والقى كرسي ف الوزارة

هو ده مش حق ليه

ولا يعنى كتير عليه

حبه ليكم حب ليه

يوم عليكم يوم عليه

ولا یعنی تکنشی فاکر

إنها ورث وتكيه (8).

كان السبب في شهرة الشاعرة هو ترديدها للخطاب السائد في الشارع من ناحيـة رفـض ولاية جديدة لمبارك مع رفض التوريث، إجمالاً أعادت الشاعرة صياغة مـا يردده الشارع المعارض فأصبحت مقرؤة. تتلخص إشكالية هذا النوع من الشعر في أنه صادر عن شاعرة لم تطرح نفسها باعتبارها نسوية ولم يكن الموضوع ذي بال بالنسبة لها، الا أن ذلـك الـديوان – “الديك دا طور” – جعلها تحظى بانتشار استثنائي مما جعل اسمها ينضم لقائمـة الشـاعرات، حتى وإن لم يكن نسويات في الطرح والرؤية. بمعنى آخر، تنبع الإشكالية هنا من المتلقي ذاته الذي لا يعترف بالنسوي ولكنه يقبل النسائي طالما أعاد انتاج الخطاب السائد، وهو ما يجعـل تواجد الرؤى النسوية صعبًا إن لم يكن مرفوضًا. مازلنا ندور فـي الحلقة المفرغة نفسها، النسوية مستحيلة بشكل مستقل، لابد من سند، من مرجعية، من مبرر، من جدار للحماية.

ويبدو أن فكرة الموازاة بين المرأة والوطن مغرية سواء للكتاب والفنانين أو للنقـاد عـلى السواء. فعلى سبيل المثال، كثير من التفسيرات الأدبية التي تناولت رواية “زقاق المدق” التي كتبها نجيب محفوظ عام 1947 – أي قبل ثورة يوليو بخمسة أعوام – لم تتـوان عـن تـلقـى شخصية حميدة بوصفها رمزًا للوطن المنتهك المنهوب المخدوع. وبالمثل، وبعد مرور حوالى: ستين عامًا لم يتوان محمد المنسي قنديل في أحدث رواية له “يوم غائم في البر الغربي“(9) عن الإيحاء بأن الفلاحة في تمثال نهضة مصر هي عائشة بطلة الرواية التي وقعت في حـب المثـال مختار وتفرقت بها السبل. والرمزية واضحة في تحول عائشة إلى رمز، حيث نزعت فرديتها لتمثل وطنًا كاملاً.. تستحق هذه الرواية قراءة نسوية تسعى إلى إعادة تفسير التاريخ على غرار ما طرحته مارجريت أتوود في أن التاريخ ليس مجرد قصص كبرى أو تيـارات سـائدة، وهـو أحد مخاطر الرواية التاريخية. لابد من التعرف على التفاصيل التي شيدت هذه التيارات الكبرى وإلا سنفع في الخطأ الجسيم الذي يجعلنا نغفل القصص المهمة(10) . ومـن هنـا تـظـهـر أهمية “التجربة” التي شكلت وتشكل الوعي عبر العديـد مـن الأحـداث، فالتجربة عمليـة مستمرة process تشكل الذات والوعي بشكل تراكمي (11) . لابد من النظر في التجـارب التي مرت بها النساء وجعلت سيدات الطبقة الراقية يبدأن بلجنة سيدات في حزب الوفـد في عشرينيات القرن الماضى لينتهى الأمر الآن باللجان النسائية نفسها في الأحزاب السياسية كافة. نتج عن انطلاق الحركة النسوية مع تيار الاستقلال في عشرينيات القرن الماضي إلى كسر العزلة في التسعينيات عن كل مجالات البحث النسوي، التي لا تزال معزولة أكاديميًا– في العالم الثالث – بشكل مفارق، حتى نـتـج عـن تـلـك العزلـة محـاولات تسعى للتقريب بين الدراسات الأكاديمية academia والعمل الميداني activism. أي أن الحركة النسوية لم تغير خطابها على مدار حوالي قرن من الزمان، فهي تعيد إنتاج المفردات نفسها. هـل تـعــبر إعـادة إنتاج الخطاب عن استحالة المهمة النسوية وعن احتياج ملح للتلحف القوميات المختلفة؟

شيرين أبو النجا: أستاذة بقسم اللغة الإنجليزية، جامعة القاهرة وناقدة ادبية نسوية.

(1) Jayawardena, Kumari (1986). Feminism and Nationalism in the Third World. London: Zed Books

(2) هناك لجنة “نسائية” بكل حزب ونقابة، الا أن كل توجهات هذه اللجان تنصب في تكرار ما في الأجندة الرئيسة، فعلى سبيل المثال إذا كان الحزب يناصر القضية الفلسطينية تقوم اللجنة النسائية مناصرة المرأة الفلسطينية من المنظور نفسه، وليس من منظور نسوي. وفي حالة وجود انتخابات تكون مهام اللجان النسائية إما السعى لجمع مزيد من الأصوات لمناصرة مرشح ما أو تترشح النساء اللانتخابات مع غياب كامل لأي مطالب نسوية.

(3) هدى شعراوي، مذكرات، تقديم أمينة السعيد، القاهرة: دار الهلال 1981.

(4) عملت من قبل في كتابي نسوى أم نسائي على التفرقة بين المصطلحين. من وجهة نظر “نسوي” إلى التوجه الفكري الذي يمكن أن يتبناه رجل أو امرأة، وهو الفكر الذي ينتج خطابًا مختلفًا بالضرورة. أما “نسائي” فهو مصطلح يشير إلى نوع الجنس (رجل أم امرأة)، وبالتالي فإن مجرد النساء في المجال العام بدون أن يتم طرح خطاب مختلف لا يشار إليه سوى أنه فعل نسائي.

(5) حصلت من الدكتور عماد أبو غازي على مصورة من هذه الرسالة، وكان قد قام بنسخها من دار الكتب.

(6) بدر الدين أبو غازي، مختار: حياته وفنه القاهرة: المجلس الأعلى للثقافة، 2009.

(7) أحمد فؤاد نجم الأعمال الكاملة، ج 1 ، دمشق: طلاس اللنشر، 1986

(8) إيمان بكري، الدياك دا طور القاهرة، دار قباء، 2007.

(9) احمد المنسي قنديل، يوم غائم في البر الغربي، القاهرة: دار الشروق، 2008.

(10) Atwood, Margaret (2005). Curious Pursuits Occasional Writings London: Virago

(11) de Lauretis, Te’esa (1984). Alice Doesn’t Feminism, Semiotics Cinema Bloomington: Indiana UP