أصوات وأصداء

رقم الايداع:

2007/26783

الترقيم الدولي:

977-5895-24-3

رقم الطبعة:

الطبعة الأولي

تاريخ النشر:

2007

اعداد بواسطة:

تصميم الغلاف:

التحرير:

التدقيق اللغوى:

مقدمة

في إطار سلسلة“أصوات النساء“، تتشرف مؤسسة المرأة والذاكرة بإصدار كتاب“أصوات وأصداء” الذي يعتبر مساهمة جادة في مشروع طموح يهدف إلى إنشاء أرشيف شفاهي للنساء المصريات اللاتي ساهمن في الحياة العامة في الجزء الأول من القرن العشرين.

إن العمل على بناء مكتبة تاريخ شفاهي للنساء المصريات هو في الواقع محاولة لإعادة قراءة التاريخ المصري المدون أو الرسمي وصياغته من خلال أصوات النساء المصريات باعتبارهن مشاركات أساسيات وفاعلات في صنع تاريخ الوطن. ومن ثم تصبح الشهادات الشفاهية للنساء المصريات من أهم المصادر التاريخية التي تلقي الضوء على جوانب الحياة الاجتماعية والسياسية – سواء المعلنة أو الخفية – في تاريخنا الحديث. فبالرغم من إهمال التاريخ المدون لهاتي الرائدات في مجالاتهن وتهميشه لإنجازاتهن، فإن تجاربهن العميقة والثرية تعلن عن نفسها بوضوح من خلال شهاداتهن وتؤكد على مساهماتهن القيمة في صنع ذلك التاريخ.

ولا يقتصر الهدف من الاستماع الواعي لأصوات النساء المصريات على توثيق تلك التجارب الغنية والخبرات الفريدة فحسب، ولكنه يمتد أيضاً إلى إسماع تلك الأصوات للأجيال الشابة في الحاضر، والعمل على أن يتردد صداها في المستقبل من أجل إعادة تشكيل الوعي الثقافي لأمة بأسرها، يشمل تاریخها تدوين إنجازات نسائها والاحتفاء بها مثلما يفتخر بإنجازات الرجال.

وأخيراً وليس آخراً فلنأمل أن يشكل“أصوات وأصداء” صورة من صور المقاومة لعمليات التهميش التي تعرضت لها المرأة في الماضي، وللهجمة الشرسة التي تتعرض لها المرأة في الظرف التاريخي الراهن، والتي تنادي بانسحاب المرأة من المشاركة في الحياة العامة، وعزلها عن ممارسة دورها الإيجابي المنوطة به في مجتمعها. فهل تنجح تلك المحاولة؟ إن التاريخ وحده الذي سيجيب على ذلك التساؤل.

أمل أبو الفضل

لم تطأ قدماها أرض مصر إلا بعد أن أصبح عمرها ثلاث سنوات ونصف إذ جاءت إلى الدنيا في برلين بألمانيا من أب مصري وأم ألمانية، إلا أن مجيء“أنيسة محمود أحمد الحفني” المبكر لأرض الوطن والتحاقها بالروضة بجاردن سيتي ثم مدرسة الأورمان الابتدائية بالجيزة التي قضت بها أربع سنوات أتاحا لها أن تتفتح أولى مواهبها على أرض مصر…

((أنا فاكرة خالص إن أنا كنت في فرقة التمثيل، كنا في التمرين نعمل حاجات، وبعدين ساعة ما تتحط على المسرح، قدام الناس، أعمل بمزاجي بقى، وفاكرة كمان في الروضة، كانوا منقييني من ضمن الأطفال، اللي كانوا بيروحوا الإذاعة، علشان يغنوا في الكورال)).

بعدها انتقلت إلى مدرسة الأميرة فوقية الثانوية – التي أصبحت الأورمان الثانوية للبنات الآن– والتي كانت تمتد سنوات الدراسة فيها – وقتها– إلى ست سنوات للبنات بزيادة سنة واحدة عن الأولاد وهذا حتى يتقن دروس التدبير المنزلي وما إلى ذلك..

((المدرسة كان مستواها عالي قوي وافتكر إن اللي كان بيدرس لنا اللغات كانوا أجانب زي مس“Jacobs” اللي كانت بتعلمنا إنجليزي ودي كانت بتدرس للأميرات في السرايا ومدام“Tobrer” مدرسة اللغة الفرنسية اللي خلتني أحب أكون مدرسة فرنساوي لما أكبر، وكنت أقضي أيام الأسبوع في المذاكرة والـ weekend قراية كتب فكنت باقوّي الإنجليزي والفرنساوي بالقراية، وكمان كنت بامارس الرياضة يعني أنا كنت في team الـ basket بتاع المدرسة وبعدين لعبت“بينج بونج“، في فريق النادي الأهلي، وكسبت كذا بطولة مصر مش الجمهورية، مرة في النهائي بتاع الفردي سيدات، والزوجي سيدات، والزوجي المختلط، كان الملك“فاروق” حاضر، وأخذت يومها تلات كئوس.. وفاكرة كمان إن الزي المدرسي وقتها كان كحلي بحمالة تخينة وبلوزة بيضا وبيليسيه من تحت الوسط.. ماكناش نعرف حاجة اسمها دروس خصوصية خالص، كان أياميها المدرس يشرح الدرس، وتاني مرة يسمعه لينا، أو يمتحنّا، وكان الجو عائلي ولطيف.. كانت حياة جميلة قوي)).

ورغم أن مدرستها كانت واحدة من أهم المدارس المصرية على الإطلاق، مثلها في ذلك مثل مدرسة السنية فإن أختها“أمينة” التي تعد أول مهندسة مصرية هي التي التحقت بمدرسة السنية وذلك لأنها كانت تريد الالتحاق بكلية الهندسة وكان هذا يتطلب أن تدرس الرياضيات في المدرسة وهذا لم يكن متوفرا إلا في السنية فقط، ولم يكن تميز الأبناء نتيجة لطفرة أو ما شابه، بل كان نتيجة منطقية جدًا لتميز الأب أيضا وتفرده ومدى الإنسانية المتأصلة فيه…

((رغم إنه كان بيدرس الطب إلا إنه أول من أدخل الموسيقى في البلد وكان ميال للموسيقى بطريقة جنونية والأوبريتات والحاجات دي والإيد كانت قصيرة أيام التلمذة فكان هو واتنين أصحابه مثلاً يشتروا تذكرة أوبرا واحدة وكل واحد يخش فصل. وبعدين سافر بره وساب دراسة الطب وراح قالب مزيكا وخد دكتوراه في موسيقى القدماء المصريين وكانت آلته المفضلة الناي… وكان طيب قوي قوي ولا أذكر أنه شخط في مرة… عمره… كان ديمقراطي دايما ويحب يسمع آراءنا… ورغم إنه كان بيحب يقرا في السياسة إلا إن كل تركيزه كان في المزيكا… وكان يصدر مجلة متخصصة في الموسيقى كل شهر وكتب على ما أظن أكتر من 40 كتاب في الموسيقى عن“موتسارت” و“بيتهوفن” و“سيد درويش“… وعشان مثلا يكتب كتاب“سيد درويش” ده راح عاش في إسكندرية في الحتة اللي كان عايش فيها“سيد درويش“…. كان مخلص جدًا وكنت لما أصحى بالليل من النوم لأي سبب ألاقيه قاعد سهران بيكتب في الكتب دي… وكمان كان خيّر جدًا مع ناس كتير، وكان طيب مع الفقراء، وبعد ما اتجوزت وفتحت العيادة، انشغلت، فكتير قوى قوى، كان يحس إني غبت عليه، أبص ألاقيه طب عليّ في العيادة، ييجي يبوسني بوستين، وازيك؟ إنت وحشتينا)).

كل هذا عن الأب المصري الأصيل.. ماذا إذن عن الأم الألمانية وكيف تكيفت مع طبيعة الحياة في مصر وكيفية التعامل مع المصريين على اختلاف شخصياتهم؟ الإجابة تأتي سهلة حين نعرف أن الأم بالنسبة للسيدة“أنيسة الحفني” كانت القدوة والمثل الأعلى…

((هي صحيح كانت ألمانية، ومع ذلك كانت ست بيت رغم إنها اتجوزت بدري؛ ٢٠ أو ٢١ سنة، أنا مش عشان أمي بقى بامدح، لا، بس الحقيقة هي تستاهل المدح، يعني كانت ست بيت درجة أولى وكانت بتخيط لنا هدومنا, ورغم إن كان عندها طباخة، إلا إنها كانت تحب تدخل المطبخ، وتطبخ لنا بنفسها، وماكانتش تسيبنا أبداً، وقعدت لغاية ما كبرنا، واتجوزنا، مازارتش بلدها، كان عندها نمرة واحد بيتها وولادها، وكانت متزمتة في حاجات يعني، لمصلحتنا، مثلاً، النوم الساعة كذا، والراديو مايتسمعش كذا، والقصص دي ماتتقريش.. واتعلمت أمي العربي، وكانت بتقرأ بيه وهي اللي كانت أول من علمنا الصلاة وكانت حريصة جدًا على إننا نصلي الصلاة في مواعيدها، واتأقلمت مع الحياة هنا، ولما حد يشتم في حاجة في البلد، تتخانق أكثر من المصريات، ولو جيتي تنتقدي حاجة، تقول لك:”ما هي ألمانيا فيها وفيها!”، يعني على طول تمدح في مصر، كانت بتحب مصر، وبعد كده، لما كبرنا، كانت تروح كل سنة تزور أهلها، بس بعد شهر واحد، ييجي ليها حنين جـارف لمـصر، وكمان كانت طبائعها مصرية… أذكر مرة إني ترشحت إني أمثل مـصـر في“السويد” في تنس الطاولة.. كنت بطلة مـصـر.. واللي رفض أمي، وقالت لي:”ماعندناش بنات تسافر لوحدها“..)).

ولأن من يزرع خيرا يحصده دوما وهو ما يظهر على الفور في الأبناء، فإن“أنيسة الحفني” ورثت من والدتها حب العمل الاجتماعي الخيري الذي كانت تقدم لها والدتها فيه دروسا مجانية كل يوم، وقد طال ذلك الناس والحيوانات أيضا..

((كان فيه واحدة اسمها“فتحية” بتشتغل عندنا، دي قعدت معانا يمكن فوق التلاتين سنة، وابنها، أمي ربته، وبعدين كان فيه اتنين جايين من أسوان من الصنف الغامق شوية فهي برضه اتبنت الاتنين، الكبير كان عنده درن جامد فمات، والتاني علمته، وكانت بتشغله بالليل سفرجي، وده فضل معاها لغاية ما ماتت، هي كانت كريمة قوي، احنا كمان كنا بنقول عليها، إنها ليها حته في جنة القطط!، إذا كان حيبقى فيه جنة للقطط يعني، لأن كل قطط الحي في الحتة بتاعتنا، كان بيتعمل لهم غدا، كانت بتبعت“فتحية” دي، تروح تجيب“الشغت” من الجزار، وتأكّل القطط، ولما تكون مسافرة، كانت بتسيب لها الفلوس، عشان تأكّل القطط، وكلاب الشارع كمان كانوا ييجوا ياكلوا، ولو الكلب صعب عليها قوي، مش بعيد بقى تروح مدخلاه، وتعمله الكلب بتاعها، ولما كنا بنروح مصيف“بلطيم“، لو أي حد من بتوع الحمير هناك، ضرب الحمار تبهدله، وتقول له:”إنت عارف إن ده حيوان بيحس زيك ولا لأ؟“, وكانت تتخانق معاه)).

ورغم تباين الثقافة بين الزوجين وما ينتج عنها عادة من مشكلات قد تعكر صفو الحياة فإن هذا لم يحدث على الإطلاق بين والد ووالدة السيدة“أنيسة” اللذين التقيا لأول مرة في الحرب العالمية عندما سافر الأب إلى ألمانيا واستأجر حجرة من منزل والدتها، وهناك جمع بينهما الحب وظل ممتدا بعد الزواج…

((أبويا كان عاقل وهي كانت عاقلة فكل واحد كان بيمشي في الطريق اللي هو شايفه صح إنما ماكانوش يتخانقوا ولا حاجات كده يعني عشان كده أقدر أقول إني عشت طفولة سعيدة جدا، فمن الناحية المادية ماكانش أبويا غني بس شفت كل حفلات الفرق الأجنبية اللي جت الأوبرا واتفسحت ولعبت كتير، ومن ناحية الدراسة كان أبويا دايماً يقول“أصرف عليكم في التعليم إن شا الله يجرى لي إيه، أصرف، بس أطلعكم كل واحدة معاها شهادة عليا، بحيث إنها تعتمد على نفسها“، وده اللي هو عمله فعلا)).

ورغم أن الأم لم تكن من الذين يحبون الزيارات فإن د. أنيسة” تصف نفسها بـ“العشرية” تحب الجيران وتتعرف عليهم بود وحب….

((كنت أعرف الدكتور“محمود” اللي كان جارنا في عمارة جاردن سيتي في الدور الخامس وكان فيه بقى مثلاً جماعة يهود رحلوا سنة 54 وكان فيه الشيخ اللي تبقى بنته مراة“الباقوري” كان ساكن عندنا في الدور التالت، الشيخ“دراز“.. بس مش بنزور بعض كل واحد عنده مشاكله وشغله. وكمان كان فيه واحدة اسمها مدام“سنية” في الدور الرابع يعني نتقابل“أهلاً ازيك“، ولما انتقلت إلى بيت الزوجية برضه عارفة جيراني دول… فيه جارتي صاحبتي برضك بتلعب معانا جولف، واللي تحتها برضك بتلعب جولف.. هي وجوزها برضك احنا أصحاب. وبعدين فيه في الدور الأرضي الدور الأولاني خالص برضك لعيبة جولف هي وجوزها وجوزها كان سفير في“إسبانيا“”عبد الغفار” وابن أخوه اتجوز بنت“السادات” وفيه بقى“نزيه أمين” برضك راجل أمير هو ومراته بس مثلاً أنا مابازورش وبابقى مكسوفة من نفسي لأني أنا بآجي من العيادة دلوقتي الساعة أربعة خمسة حتى أنا قلت لك تعالي ستة إنما أنا بآجي أنام على ضهري)).

ولما أنجبت هذه الأسرة المصرية الألمانية أربعة أبناء مات الولد مبكرا في سن الرابعة والعشرين فيما امتد العمر بالشقيقات الثلاث“أنيسة” و“رتيبة” أستاذة الموسيقى المعروفة و“أمينة” التي لها قصة كفاح وتميز ترويها الأخت الوسطى..

((أختي الكبيرة كانت أول مهندسة في مصر، دخلت الأول كلية العلوم وبعدين كان عندهم أستاذ صعب فسقطت في الرياضة.. كانت أول مرة تسقط في حياتها بس قررت إنها تنقل هندسة، الغريبة في الموضوع إن الأساتذة الأجانب وافقوا عليها لكن المصريين ماكانوش موافقين.. كانوا شايفين إنه صعب على واحدة تلبس عفريتة وتنام تحت الجهاز.. بس صممت على موقفها ودخلت الكلية وفتحت السكة هي واتنين تانيين واحدة اسمها“رعوس” والثانية اسمها“مادلين“)).

ولم تقف رحلة الأخت“أمينة” عند هذه المرحلة بل كانت متحمسة جدًا وشغوفة

جدًا بالمجال الذي التحقت به…

((كانت غيورة في الشغل، وبتشتغل كويس قوي قوي، سافرت أمريكا، وأخدت ماجستير“إدارة أعمال كفاية إنتاجية“، وجت اشتغلت هنا، وخدت دكتوراه، برضه في“إدارة أعمال وكفاية إنتاجية“، وكانت ناجحة في المجال بتاعها قوي، فقدت زوجها، مات وعمره أربعين سنة في حادثة عربية، وعندها بنت أربع سنين وبنت ست سنين، بس هي ربت ولادها، تربية دينية من الدرجة الأولى، وجوزتهم وقالت:”خلاص بقى ربنا ياخدني، أنا عملت اللي علي“، هي الحقيقة جالها سرطان، وقعدت 8 سنين بيه، وبعدين ربنا رحمها، قعدت 8 أشهر مشلولة، عمرها ما قالت لحد حاجة، ماشتكتش عمرها، والله كانت تقول:”الحمد لله“، وكانت لما تقعد تقول لي:”أنا بأفضل صاحية لغاية الفجر، مش عارفة أنام من الوجع، لما أجي أصلي الفجر بقى، باحس إن حد بيطبطب عليّ، أنا متهيأ لي إن ربنا بيطبطب عليّ“..)).

أما قصة دخول د.”أنيسة الحفني” كلية الطب فكانت بالأساس لإرضاء الأب الذي ترك دراسة الطب وهو في السنة الثانية منها..

((كان مجموعي حاجة وثمانين في المية، وكنت طالعة الثمانين على الجمهورية، ومن حبي للرياضة فكرت أطلع مدرسة ألعاب، بعد ما فكرت مرة أطلع مدرسة فرنساوي، وبعدين الله يرحمه أبويا، قال لـ“أمينة” أختي:”أنا نفسي حد منكم يخش الطب“، عشان هو دخل“الطب“، وماكملش، فقلت:”طب وأزعلك ليه؟، طب والنبي لأدخل“، فدخلت“الطب“، بس حبيته، يعني لو حد سألني النهارده أحب أخش الطب تاني، ولا أغير حياتي؟ هاختار نفسة الحياة اللي أنا عشتها من أولها لآخرها)).

وقتها كانت علاقة الأساتذة بالطلاب في أفضل الحالات التي يمكن أن تكون عليها مثل د.”السعيد” الذي كان مثلا أعلى يهتم بما يشرح ويفتح باب مكتبه لطلابه حتى يشرح لهم ما استعصى عليهم فهمه مغلفا ذلك بإطار من الحب والمرح.. هذا أيضا كان يحدث في العلاقة بين الزملاء في الكلية..

((كانت البنات لطاف جدًا، الحياة الجامعية بتاعتنا كانت جميلة، على الرغم إنه ماكانش فيه اختلاط قوى بينّا، وبين الشباب، إنما يعني كنا نكلمهم، ازاي؟ مثلاً، نكون خمس بنات وتلات أربع شبان، لكن مش مثلاً واحدة وواحد، دي كانوا ينتقدوها على طول، خصوصاً لو اتكررت نفس الواحدة والواحد، دي بقت حاجة طبيعية دلوقتي!!، وبعدين الدنيا اتغيرت، وإيه يعني أما يبقى واحدة وواحد؟، إنما كنا كلنا حبايب، وكنا كويسين مع بعض، نقعد في أوضة البنات، ناكل ساندويتشات، وأيام الامتياز بقی، اختلطنا بيهم، لأن في سنة الامتياز، كان لازم تحضري كذا حالة ولادة، فكنا بنبات في القصر العيني، صاحيين، يعني على حسب اسمك، فبتيجي بقى مثلاً مع فلان وفلان، وفلان، وفلانة، فنبقى صبيان على بنات، وقاعدين كده شلة، وعشان كده، أنا لي أصحاب من دفعتي، رجالة، لغاية النهارده، أصحابي قوي قوي قوي، زي الإخوات)).

لكن الأمر لم يخلُ من أشياء“كده وكده“…

((كنت بطلة مـصـر في تنس الطاولة، وبطلة الجامعات في التنس، فقلت أمثل الكلية في المباريات، ولما لعبت كام ماتش كده، ابتدوا الطلبة ييجوا عاوزينّي أمرنهم، وأنا بحسن نية كنت بامرنهم، وبعدين خطيب“رتيبة” أياميها، كلمني في التليفون، وقال لي:”ماتروحيش ملاعب الكلية أبدًا، دول مش جايين يتمرنوا، دول جايين يعاكسوكِ“، ومن يومها بطلت، وبقيت أتمرن في النادي الأهلي بس، وأنزل الماتشات بتاعة الكلية)).

وهي لم تزل بعد في السنة الأولى من دراستها بكلية الطب تم خطبتها إلى د.”نور الدين طراف” الذي كان طبيبا ناجحا وسياسيا مخضرما اتخذ موقف المعارض من حكم الملك“فاروق” ودفع ثمنا لذلك بقاءه عدة أيام في السجن نجح فيها في أن يحصل على البكالوريوس في الطب، ورغم أنها كانت سعيدة بخطبتها هذه فإنها ظلت تحيطها بالسرية والكتمان طوال سنوات دراستها بالجامعة لدرجة أن أكثر من زميل قد تقدم للارتباط بها ولكنها كانت ترفض بالطبع دون أن تبرر ذلك.. أما سبب إبقائها خطبتها في إطار سري فهو فارق السن الكبير بينها وبين خطيبها.. فقد كانت تبلغ من العمر 18 سنة فيما كان د.”نور الدین طراف” قد وصل لسن الخامسة والثلاثين.. ومع هذا فهي تصف فترة زواجها بأنها كانت من أسعد أيام حياتها وأنه لو حدث وكان لها فرصة الاختيار ثانية لاختارت د.”طراف” بكل تأكيد…

((عمري ما حسيت بفارق السن، لأن هو كان رياضي، وكان كل فرصة تيجي له يلعب جولف يلعب، وكل فرصة تيجي له نخرج، كنا نخرج، نتقابل مع قرايبنا، مع أصحابنا، وتهريج وضحك، هو كان يحب يضحك قوي، يضحك عياله، وكان لطيف جداً، ولما حد يقول له نكتة بيضحك من قلبه بصوت عالي.. كان لعيب جولف، وأنا كنت بطلة مصر في تنس الطاولة، فرحت سايبة تنس الطاولة، ورحت لاعبة جولف، وكانت الأميرة“فايقة” – الله يرحمها– بتلعب معايا، فضلت كده لغاية ما بقيت أترقى فيها، لما بقيت أنا بطلة الجولف، ومابقيتش أسيب ولا ماتش، بقى“نور الدين” يقول لي:”هو إنت ماتسيبيش ماتش، طب ارحمي نفسك، بلاش كل الماتشات، أقول له:”لأ.. هاخش كل الماتشات“، وبقيت بطلة جولف)).

هذا على المستوى الإنساني، أما في الجانب العملي فكان خير عون لها أيضا…

((عشان أدي لكل واحد حقه، أنا جوزي له فضل عليّ، فضل كبير جدا.. أنا كنت عايزة أتخصص رمد، فـ“نور الدين” اللي كان وقتها خطيبي قال لى:”شيلي من مخك حكاية الرمد دي، مش هتنفعك“، قلت:”طب أمراض نسا, أنا باحب أمراض النسا“، فقال:”شيلي من مخك أمراض النسا دي، خشي أطفال وبس“، وبعدين عشان كنت طالعة الخامسة على الدفعة، كان سهل علىّ آخد أطفال، فخدت نيابة أطفال، وكملت أطفال، وكان عندي حساسية جامدة قوي في مناخيري، ومش عارفة علاجها، وجت لي منحة في ألمانيا، فعملتها حساسية، كنت ساعتها متجوزة، ومخلفة بس ماكنتش عايزة أسافر، أنا ماحبش إني أسيبه، أو أسيب الأولاد فترة طويلة، فقال لي:”هتسافري، يعني هتسافري، ودي فترة عصيبة بالنسبة لنا، لكن هنتحملها“، وفعلا كانت حاجة مهمة قوي، إن أنا كنت أول واحدة تخصصت في حساسية أطفال في مصر وفي البلاد العربية)).

وفي فترة ما بعد ثورة يوليو ترقی د.”نور الدین طراف” في المناصب حتى أصبح وزيرا للصحة قبل أن يصبح رئيسا للوزراء.. وبقي كما هو رغم كل هذه المناصب خير زوج وعون وصديق…

((بيقولوا“وراء كل رجل عظيم امرأة؛ لأ، أنا ورايا بقى راجل، الحقيقة كان عظيم، لدرجة إنه عمره ما اتضايق من قعدته، وإني أنا قاعدة في العيادة، وعمره ما اتضايق، ولا غار مني مثلاً، إني أنا طلعت فوق، بل بالعكس كان يفرح لي بشكل وكان دائماً صبور، ويقول لي على المؤتمرات:”روحي، ماتقوليش لأ“، أقول له:”لأ، حاقول لأ“، يقول لي:”سافري“، ومن غيره، ماكنتش طلعت أنا، بجد والله يعني، هو كان كل حاجة في حياتي، كمان يعني هو نمرة واحد، وحتى لما كان وزير“نور الدین” نفسه، ماکانش حاسس إنه وزير، ولا أنا كنت حاسة إني أنا مراة وزير، كانت حياتنا عادية خالص، لدرجة إن لما خرج من الوزارة، واتشال التليفون والعربية بالسواق ماحصلّناش حاجة، بل بالعكس، هو كان دايمًا يقول لي:”فيه ناس بيحسدونا على المركز ده، أنا شخصياً باحسد أستاذ الجامعة، ويا ريتني كنت أستاذ جامعي أحسن من وزير“)).

ولم تحدث هذه العلاقة القوية من فراغ فرغم أن د.”أنيسة” كان صاحبة يوم مشحون جدًا ومليء بالعمل، فقد شغلت العديد من المناصب؛ حيث أسست عيادة الحساسية في مستشفى أطفال أبو الريش الجامعي، وشغلت منصب رئيسة أقسام الأطفال بمستشفى أبو الريش الجامعي، كما أصبحت عضوة بالجمعية الطبية المصرية لطب الأطفال، وجمعية الحساسية والمناعة الإكلينيكية المصرية، والأكاديمية الأوربية للحساسية والمناعة الإكلينيكية، والجمعية البريطانية للحساسية والمناعة الإكلينيكية، والجمعية الأوربية للحساسية والمناعة في الأطفال، والمنظمة العالمية للحساسية، ورغم كل ذلك فقد استطاعت أن توزان الحياة بشكل مدهش جدًا…

((يومي كان يبدأ من الساعة 7 الصبح، أفطر وأروح المستشفى يا إما أروح ألعب جولف الساعة سبعة ونص تمانية الصبح، وبعدين أروح المستشفى الساعة تسعة والسكك وقتها كانت فاضية ولو عندنا مثلا عيادة خارجية في أبو الريش كان بيقطعوا التذاكر في نص ساعة فأرجع البيت عشان أفطر جوزي عشان مايفطرش لوحده وبعدين أرجع المستشفى ومنها أطلع للعيادة على طول من غير أكل لغاية ما تبقى الساعة ستة أو سبعة وبعدين أطلع ألعب جولف لو ماكنتش لعبت الصبح وأرجع البيت عشان اتغذى بقى وأقعد مع الأولاد، بس الخميس والجمعة كان مقدس لازم نتجمع كلنا وخصوصا لما الأولاد كبروا وكنا نروح نلعب جولف في النادي ومن سنة ١٩٨٧ لغيت كمان يوم الأربعاء من العيادة عشان أتفرغ للبيت يعني)).

وحين تكون العلاقة بين الزوج والزوجة بهذا الشكل والود والمحبة والألفة والتقدير فإنه لابد أن يكون لذلك تأثير واضح على الأولاد في نجاحهم وتفوقهم في مجال عملهم…

((عندي“يحيى“، ده أستاذ عظام أطفال في القصر العيني، و“هشام” جه بعديه بـ۱۱ شهر على طول، أستاذ باطني وحساسية في القصر برضه، والآخراني المهندس“خـالـد“، ده بقى مارضيش يخش الطب خالص، ودخل كلية الهندسة، خد معيد في الكلية، ودخل الجيش، بقى عسكري، بعد 15 شهر، رجع الكلية، قال لهم:”أنا جاي أستقيل“، وراح اشتغل في“شلمبيرجيه” بتاع البترول، برضه ماعجبوش الحال، رجع دلوقتي بيشتغل في مجال الأجهزة الطبية)).

ولم تشعر الدكتورة“أنيسة“، في يوم من الأيام، بأن هناك من الرجال من يمكن أن يشعرها بالضيق أو يسبب لها إحساساً بالفشل في مهنتها…

((أنا تفوقت على الرجال، وماحسيتش إن الراجل ممكن يبقى أحسن من الست في حاجة، إنما أنا باذاكر كويس، وباطّلع كويس، وباسافر كل سنة بره، علشان الحساسية بتاعتي، أنا ما بابخلش على نفسي أبدا، أنا كنت في الأول خالص على قد إيرادي بتاع العيادة، كنت أخد إيراد السنة، وأسافر بيه مؤتمر علشان أجيب معلومات وبعدين مشتركة في كذا جمعية بره، فتبصي تلاقي المعلومات بتاعتي مواكبة للجديد باستمرار)).

ورغم كل ذلك، فالدكتورة“أنيسة“، عازفة عن الشهرة والتليفزيون والحوارات الصحفية في تواضع شديد جدا…

((أكره ما عليّ إني أشوف نفسي في التليفزيون، علشان كده عمرك ما شفتيني في التليفزيون، يمكن شفتيني مرة أو اتنين، بيبقى فيه مؤتمر، وماشية، ومسكتني المذيعة دي، وسألتني سؤال، لكن أنا أروح للتليفزيون برجلي.. لأ.. ولا صحفية كتبت عني حاجة في الجرايد إلا لما يقولوا مثلاً حضر المؤتمر فلان وفلان وفلان، ويقولوا لي طب قولي لنا كلمتين، فلان قال كذا وكذا، إنت هتقولي إيه؟، كلمتين كده، وخلاص، لكن أنا ماحبش أشوف نفسي لا في جورنال، ولا حد بيمدح فيّ، ولا في التليفزيون)).

وهي مع ذلك اجتماعية من الطراز الأول، وتقدس الصداقة، وتعمل لها ألف حساب…

((باحب صحابي قوى، وكان لي أصحاب كتير، بس ربنا اختارهم، يعني مثلاً“أمينة” أختي دي كانت صاحبتي قوي قوي، وفيه واحدة اسمها الـ د.”نوال مختار“، دي زميلتي في الشغل، وصاحبتي، لدرجة إن احنا أسرارنا مع بعض، وهي لما حاجة تضايقها، تحكي لي حتى أنا كنت باسميها توءمي، وبعدين فيه واحدة أصغر من“نور الدين” بسنتين، كانت صاحبتي الروح بالروح، كانت تعرف“نور الدين” من أيام الكلية، ود.”ألفت محيي الدين” مراة د.”إبراهيم كمال“، ومن ضمن الشلة بتاعتنا“أم كلثوم“، عشان جوزها، الدكتور“الحفناوي“، وأنا بقى كنت باحبها، وبعدين ليّ صديقات بقى صغيرين عني، من تلامذتي، إخواتي تقريباً، باموت فيهم)).

ولم تخلُ حياتها بالطبع من أحزان وآلام، موت زوج الشقيقة، والشقيقة نفسها بعد صراع طويل مع المرض، والأب، والأم، ولكن لعل أشدها كان موت الزوج…

((كان عنده حوالي 85، 86 سنة لما مات، ماكانش عارف إنه هيموت، مثلاً، كان في المستشفي، قعد خمس أيام، بالليل ماينامش من كتر التعب، ويصحى الصبح، يضحك ويهزر، ويعمل، أقول للدكتور:”ده حالته مش تمام“، يقول لي:”أنا مش عارف إنت متشائمة كده ليه؟“، يوميها، قال لي:”روحي إنت العيادة، حرام عليك عيانينك“، قلت له:”طيب“. أنا وصلت العيادة وكلموني قالوا لي:”دخلوه الإنعاش“، دخلت عليه الإنعاش وفضلت معاه لغاية لما…. بس للأسف الفترة اللي طلعت فيها روحه، ماكنتش معاه، أنا كنت باقعد شوية، وأطلع، عشان بيتضايقوا من وجود حد في الإنعاش، وبعدين جيت داخلة، الدكتور راح مانعني، قلت له:”ليه؟“، قال لي:”مش حيعجبك لونه، اتغير شوية، تعالي بعد شوية“، فطلعت لـ“هشام“، كان في الأوضة فوق، قلت له:”يا هشام انزل شوف أبوك، ده باين له جرى له حاجة، وخايفين مني“، فجه، وقال لي:”خلاص شالوا كل الخراطيم.. خلاص“، اللي مسكني بقى:”الحمد لله يا رب، يا رب الحمد الله، أكرمته، وأكرمتني وعشنا حياة كويسة، إنا لله وإنا إليه راجعون“، أنا مؤمنة الحمد لله)).

وبنفس هذا الإيمان وكل هذا التواضع والرضا عن النفس وإنكار الذات تقول معلقة على حياتها الطويلة الممتدة:

((مش أنا اللي عملت نفسي، أنا اللي حوالي هم اللي عملوني)).

* القاهرة في إبريل 2002

هي أول فتاة تتعلم في محيط أسرتها الكبيرة متحدية الكثير من الضغوط والظروف، وطبيعة المجتمع في سنوات ما قبل الثورة حيث كان هناك بعض الطبقات تنظر إلى تعليم البنات على أنه“بدون لازمة لأنها كده كده هتقعد في البيت“، إلا أنها كانت متفوقة بشكل ملحوظ في سنوات دراستها الأولى ولم تلتحق بكلية نظرية وإنما اتجهت إلى كلية العلوم صعبة الدراسة قبل أن تتخصص في الأحماض الأمينية كأول مصرية تتخصص في هذا المجال الصعب.

ولدت د.”درية علي زكي” بالقاهرة في 41 شارع الترعة البولاقية بحي شبرا عام 1936، لأب موظف في السكك الحديدية ولأم ربة منزل على قدر كبير من المعرفة رغم أنها لم تلتحق بالمدرسة، وفي هذا الحي ذي الطابع الخاص وذلك المنزل الرحب الذي يحتوي على قصة تفاهم نادرة بين الأب والأم كانت بداية القصة…

((والدي كان شايف إن أنا وإخواتي لازم نتعلم عشان نكون في وضع اجتماعي ومادي أفضل، وكان مهتم بنقطة التعليم دي لدرجة إني لما وعيت شفت الكراسات والملخصات والحاجات اللي كان عاملها لإخواتي وخصوصا الحاجات الخاصة بالجغرافيا، كانت كلها بالصور الملونة الجميلة اللي ما بالاقيهاش دلوقتي في المكتبات. يعني كل حاجة يوضحها لهم، يعني البلد الفلانية فيها الغلال الفلانية، يحط لهم الصور، يشوف الصورة يفتكر، وتبناني برضه بنفس الطريقة، وأول ما دخلت الجامعة كان ممكن ياخذ المحاضرات بتاعتي يبيضها لي وهو اللي يكتبها لي)).

ولم تختلف الأم كثيرا، هي أيضا كانت صاحبة عطاء لا ينتهي..

((كان والدي يعطيها المصروف وهي تصرف منه طوال الشهر وكان عليها شئون البيت كله وتخليها A one علشان احنا نكون مستريحين، يعني كل أنواع الأكل والكيك والوجبات والمكواة، يعني مافيش احنا مش حاسّين بحاجة، كل حاجة حوالينا مرتبة منظمة نضيفة كله زي الساعة. الفطار الساعة كذا، الغدا كده، بالليل كده.. الأسرة كلها لازم بتتجمع ومافيش أي حد فينا ناقصه حاجة)).

ولهذا كان منطقيا جدًا أن تكون هناك علاقة فريدة بين د.”درية” وإخوتها خاصة أنهم أيضا حققوا تفوقا ملحوظا في مجال التعليم والعمل فيما بعد…

((كان عندي 3 إخوات، ولدين وبنت… الكبير“أحمد” استشهد في حرب ١٩٦٧ يومها دخل بفرقة المدرعات بتاعته أباد كل الفرق الإسرائيلية اللي قابلته بس الطيران ضربه من فوق.. فيه كتاب فرنساوي كتب عنه إن لما الدبابة بتاعته انضربت ماهانش عليه يسيب لهم الدبابة، جاب دبابة تانية وبقى يسحب الاتنين ببعض لكن كان الجرح بتاعه أكبر، قبل الحرب“عبد الحكيم عامر” كان يقول:”أنا ما أخشش أفتش على“أحمد زكي“،“أحمد زكي” أنا عارف الكتايب والحاجات بتاعته ما أفتش عليه“. وبناًء عليه هو لما استشهد ادونا السيف الدهبي وادونا نجمة الشرف، ولما ابنه اتخرج سنة 76 سموا الدفعة دي باسم أبوه، دفعة“أحمد زكي“، ويومها المشير“الجمسي” قال:”كان عندنا ناس أبطال في 67 بس ماكنّاش نقدر نذكرهم للنكسة اللي حصلت“..)).

أما الأخ الثاني“محمد” فتصف د.”درية” علاقتها معه بأنهما لم يكونا أخوين بل صاحبين، وهو الذي تخرج في كلية هندسة القاهرة، ثم سافر بعثة ليعود أستاذا في كلية الهندسة جامعة القاهرة، في حين تلخص د.”درية” علاقتها بأختها“منى” في القصة التالية…

((كنت أنا طالبة عادي في كلية البنات وبعدين هي مجموعها دخلها دار العلوم وهي مش بتحب العربي أبدًا، فعادي قوي رحت قابلت الدكتور“عز الدين فريد” اللي كان عميد الكلية قلت له وأنا كنت طالبة يعني ماكنتش حاجة كبيرة بس كان عندي الشجاعة دي، فقلت له:”أنا أختي كده ومش بتحب العربي، هي عايزة تيجي قسم إنجليزي وكده” قال لي:”وماله هاتي لي الورق بتاعها” وانتقلت فعلا آداب إنجليزي ودي حاجة ماتحصلش دلوقتي يعني لا فيه واسطة ولا فيه معرفة ولا فيه أي حاجة أنا قلت له مجرد إن هي رغبتها كده..”طب تيجي“..)).

أما قصة د.”درية” مع التعليم فطويلة وممتدة وتبدأ من المدرسة الابتدائية لم تكن كأي مدرسة ابتدائية أخرى…

((كان اسمها الـ Immaculate Conception وكانت فرع من الـEnglish Mission، رحتها بناء على إن جارتنا الفلسطينية المسيحية كانت بتشكر فيها جدا، فوالدي ألحقني بيها، بس قعدت فيها 4 سنين بس، وماكملتش في المدرسة دي لسبب إن أيامها“النقراشي” باشا اكتشف إن فيه مدارس موجودة في مصر الغرض منها مدارس تبشيرية. وكان عدد اليهود كتير وبعدين يتنصروا علشان يتعلموا مجاناً لكن عدد المسلمين كان قليل جدًا يعني كنا في المدرسة نتعد على الصوابع، ولما اكتشف“النقراشي” باشا الحكاية دي قال لهم“حاجة من الاتنين يا إما الولاد دول يدرسوا الدين الإسلامي يا إما على الأقل تطلعوهم من الفصل يا إما تقفلوا المدرسة” لكن المدرسة دي بالذات أصروا إنهم يقفلوها مع إن كان عدد المسلمين قليل جدا)).

ورغم هذا فإن ذكريات د.”درية” عن مدرستها الابتدائية جميلة للغاية ولا تتذكر منها إلا الأشياء الجيدة…

((كان مكان جميل جدًا ومنظم جدًا ونضيف جدًا وتعليم على أكبر مستوى لدرجة إني أنا بافتكر الرياضيات اللي كنت بآخدها لغاية رابعة ابتدائي هناك وافتكر أن ده أفادني كثير في المدرسة العربي اللي انتقلت ليها بعد كده، كنا بنروحها يمكن من الساعة سبعة تمانية للساعة أربعة يعني يوم كامل والغدا هناك، كل واحد فينا بياخد غداه. فيه أوضة مخصوصة بنحط فيه الباسكيت وفيه الأكل، والضهر نقعد لازم كل واحد يفرش الفوطة ويحط الأكل وفيه مشرفة تشرف علينا والمدرسات كانوا كلهم إنجليزيات والمناهج كلها كانت بالإنجليزي وماكنش فيه دين أو عربي عشان كده حصلت لي مشاكل لما نقلت للمدرسة العربي)).

وبعد إغلاق المدرسة الإنجليزية كان لابد أن تخوض د.”درية” وكل زملائها اختبارات معادلة حتى يتم تحديد السنة الدراسية التي ستنتقل لها في المدارس العربية، ورغم أنها كانت متفوقة للغاية في كل المواد، فإن المشكلة أن هذا كان باللغة الإنجليزية، كما أن هناك اختبارا للغة العربية لذا كان منطقيا أن يحدث ما يلي…

((سقطت، وقعدت بعد كده أبكي بكاء شديد فصعبت على المدرسين اللي عملوا لي الامتحان فقالوا لي:”خلاص ماتزعليش ماتعيطيش هندخلك سنة رابعة ابتدائي” فكده بقى كأني ماتأخرتش من رابعة لرابعة. من رابعة ابتدائي في المدرسة الأجنبية لرابعة في مدرسة عربي وكان ضروري آخد الإبتدائية علشان أدخل ثانوي، فدخلت بقى سنة رابعة ابتدائي في مدرسة“الفجالة الابتدائية“، الإنجليزي أنا متفوقة فيه، الحساب لاقيته سهل بقيت ماشية فيه، لكن المشكلة كانت بالنسبة لي في التاريخ والجغرافيا وحاجة كان اسمها التربية الوطنية. طبعاً دي كانت مقررات جامدة)).

لم تكن د.”درية” قبل انتقالها لمدرسة الفجالة تنطق اللغة العربية من أصله, فكيف تدرس المناهج بها؟ كان المخطط أن تنتهي من دراستها بالمدارس الإنجليزية لتلتحق في نهاية الأمر بالجامعة الأمريكية، لكن الحال تبدلت ولابد لها أن تتقن اللغة العربية، هنا يظهر الأب من جديد…

((كل المقررات دي ومعاهم العربي كان هو اللي بيقعد يقراها ويلخصها لي.. العنوان ويا دوب النقط، زيادة عن كده المدرسين اللي في المدرسة كانوا ممتازين وكان هو مجرد إن هو بيلخص لي المواد دي وكنت أقعد أحفظها.. أنا أفتكر سنتها كنت باقعد للساعة اتنين بالليل أذاكر، ماكنش قدامي غير کده لأن دي أول مرة بأنطق عربي، وكنت بالاقي مشاكل في المدرسة لما آجي أنطق العربي فكانوا الولاد بيفتكروا إن دي واحدة بتتدلع فكنت بازعل قوي وتضايقني الحكاية دي وبعد كده بقيت أنطق عادي، مايعرفوش إن دي أول مرة في عمري أنطق عربي، بأقراه وبانطقه)).

المفاجأة أنه رغم كل هذه الصعاب فإن د.”درية” واصلت تفوقها وكانت صاحبة الترتيب رقم 75 على القطر المصري كله في امتحان شهادة الابتدائية، ثم انتقلت بعد ذلك إلى مدرسة الأميرة“فوزية” -“قاسم أمين” حاليا – الثانوية بالسبتية، وهناك تصادقت مع مجموعة كبيرة من الأسماء التي لمعت بعد ذلك مثل“نوال الدجوي“، و“أماني ناشد“، و“بهيرة مختار حسين“، و“كاميليا الشنواني“، ولم يختلف جو المدرسة الثانوية عن جو المدرسة الابتدائية..

((برضه كان فيه نظام اليوم الكامل، ولدرجة إنهم كانوا بيعملوا لينا وجبات غدا وكل ده يعني بدون مصاريف، يعني كنا بندفع حاجات بسيطة.. التعليم مجاني ويجيبوا لينا غدا كامل ومرتين في الأسبوع مثلاً حاجات جافة والمدرسين ممتازین یعنی ماحدش فينا مثلاً كان محتاج للدروس الخصوصية دى خالص، عمرنا ما سمعنا عنها، ومع إن العربي كان بالنسبة لي مشكلة فكان صعب أكتب موضوع تعبير لكن كنت كويسة في النحو فكانت الأستاذة“نادية” مدرسة العربي تحبني قوي يعني فاكرة إني قابلتها صدفة بعد عشرين سنة ولاقتها فاكراني)).

ولأنها كانت متفوقة في اللغة الإنجليزية فإن هذا مكنها من أن تصبح مراسلة لمجلة Egyptian Gazette في مدرستها، فكانت ترسل لهم الأخبار وتلخص لهم العروض المسرحية التي يقومون بتنفيذها على مسرح المدرسة، ولم تكن الكتابة هي الهواية الوحيدة لد.”درية“، فهناك التطريز أيضا…

((كنت بحب شغل المفارش قوي، وأنا لحد دلوقتي عندي مفارش أنا شاغلاها مش ممكن تقولي ده شغل طفلة عندها ١٠. .١٢ سنة لأنه شغل في منتهى الإتقان والجمال، واتعلمت الشغل ده من المدرسة الفلسطينية جارتنا، هي اللي علمتني ازاي أعمل مفارش حلوة، كمان كنت أحب البينج بونج من صغري، ليه؟ لأن كان البيت بتاعنا والبيت اللي جنبينا كان فيه كده زي حوش بيتقفل فكان بنحط الترابيزة. كان عندنا ترابيزة بينج بونج بتاعتنا وبتاعة ولاد خالي، فكنا نحطها ونلعب البينج بونج، وده من صغري. ولما بقيت أستاذة في الجامعة لاقيتهم حاطين لنا ترابيزة في أوضة الطالبات، فكنت أنا والدكتورة“نصرت” نلعب بينج بونج)).

وحصلت د.”درية” على شهادة التوجيهية عام ١٩٥٤، وهو العام الذي شهد لأول مرة تطبيق نظام“مكتب التنسيق” للالتحاق بالجامعات، وكان عليها أن تكتب رغباتها بحسب الأولويات…

((ماكانش عندنا حاجة اسمها نسافر نروح بلد ونقعد في المدينة الجامعية يعنى كويس قوي إني أنا أدخل الجامعة، فكنت كاتبة كلية طب القاهرة، وكلية طب عين شمس وبعدين وراهم على طول علوم القاهرة، يعني ماكانش عندي استعداد لا طب أسنان ولا طب بيطري ولا صيدلة، كل دول أنا ماكنتش حاسة إني أنا عاوزاهم، فبس طب القاهرة، طب عين شمس، علوم القاهرة.. فجاتني علوم القاهرة)).

وهناك في كلية العلوم كان عليها أن تختار التخصص بين الكيمياء والفيزياء والبيولوجي والنبات، والقسم الأخير هو الذي اختارته…

((كنا بنقول على قسم النبات إنه بيتنا من كتر ما كان أساتذتنا متعاونين معانا، يعني ماقدرش أقول لك قد إيه التعاون، يعني حاجة ماكانش الواحد يتخيلها، يعني كان أي معيد أو أي أستاذ عادي جدًا يقول لي:”حطي الكشكول على المكتب وعدي آخر النهار خديه“، ما أخافش عليه، أسيب له كشكولي يصلحه لي، ده مش درس خصوصي ولا بياخد عليه حاجة وأروح آخر النهار آخده متصحح. فكانوا في المعمل بيتعاملوا معانا أخ كبير، معاملة مافيش.. ماشفتهاش، وأفتكر منهم أسماء كثير الدكتور“عبد العال مباشر“، واللي كان رئيس جامعة أسيوط، الدكتور“عبد العزيز سلام ة، الدكتور“كمال عزيز” في قسم الكيمياء، الدكتور“حلمي بشاي” في قسم الحيوان، الدكتور“فؤاد جورج” ده برضه كان بيدينا في قسم الحيوان. الدكتور – الله يرحمه -“مصطفى إمام” كان عندنا في قسم نبات برضه، كلهم كانوا بيعاملونا إخوات ليهم لا درس خصوصي ولا أي حاجة ولا منتظرين كلمة شكر حتى.. كانوا بيعلمونا كده)).

لم يكن عدد الطلاب في القسم آنذاك يزيد على 15 فقط، هذا ساعد على أن يكونوا جميعا أسرة واحدة بالفعل، لذا أحبت د.”درية” الدراسة في كلية العلوم كثيرا، وفي قسم النبات تحديدا، قبل أن تتخصص في دراسة“الميكروبولوجي” الذي يهتم بالتخمرات الصناعية وكيفية الاستفادة من الميكروبات لإنتاج مواد بكميات كبيرة يمكن استخدامها في الصناعة، وبعد أن تخرجت بتفوق ملحوظ جاءت مرحلة المركز القومي للبحوث…

((أول ما اتخرجت جه – الله يرحمه – الدكتور“مصطفى إمام” يقول لي:”إنت مابتروحيش ليه كلية البنات؟ ده أنا و“آمال” مراتي مسافرين بعثة وهناك عاوزين معيدين.. ما تروحي“. فرحت هناك، كان لسه علشان يعلنوا وكده فخدوني انتداب كلية البنات بتاعة الميرغني فعملوا لي انتداب كامل. في الوقت ده جه المركز القومي للبحوث طلب دفعة فقلت لا أروح المركز، كان أكبر مركز أبحاث في الشرق الأوسط. فرحت المركز، فدي كانت حاجة جميلة جداً. كان مركز لا يمكن أوصف جماله وإستعداداته وأجهزته وكيماوياته، يعني الواحد يدخل هناك فعلاً يطلع عالم، يطلع باحث من الجو المحيط. يعني ماحدش كان بيقول لنا الساعة كام تيجوا والساعة كام تروحوا. احنا عادي جدًا نقعد لخمسة، لتمانية مبسوطين.. كنت تخشي من الباب تكييف مركزي، نظافة فوق الوصف، عددنا قليل. كل الأساتذة اللي كانوا موجودين سواء كانوا في الجامعة وراحوا هناك أو جايين من البعثات على هناك مستوى علمي مرتفع جدًا)).

كانت الأمور تجري على ما يرام قبل أن يصدر إعلان يطلب معيدين في كلية البنات وكان عليها أن تختار بين المركز القومي للبحوث وبين الجامعة…

((كنت مترددة مش قادرة أسيب المركز لأن المجموعة كلها إخوات يعني.. كنا في منتهى السعادة مع بعض.. كل واحد فينا بيساعد الثاني وفعلاً الوقت كله طول النهار بنشتغل بحث علمي في جو أسري حتى الرئيس بتاعنا بيعاملنا إخوات ليه، فكان صعب قوي إني أنا أسيب هناك، فجيت كتبت تنازل عن التعيين وفضلت بقى في المركز لحد تقريباً ما أخدت الدكتوراه وبعدين فوجئت بعد ما أخدت الدكتوراه لاقيت إعلان عاوزين التخصص بتاعي، هم مش منزلينه لي، فسألت رئيس القسم قلت له:”إنتم الإعلان ده منزلينه لحد معين، إذا كان كده ما أقدمش” قال لي:”لا احنا عاوزين التخصص ده” قلت له“آجي؟” قال لي“ولا هتعملي زي زمان“. قلت له:”لا المرة دي إن شاء الله حاجي بحق وحقيقي” وكانت ونقلت)).

لكن قصة العودة إلى الجامعة لم تكن بهذه السهولة، البداية كانت بالماجستير الذي انتهى في خمس سنوات عام 1965 عن إنتاج حامض اللاكتيك من قصب السكر، ثم كانت الدكتوراه التي حصلت عليها عام 1971 عن إنتاج الحامض الأميني، وهي الرسالة التي تحكي عنها بفخر وتواضع العلماء…

((كنت أول واحدة أشتغل في المجال ده بتاع إنتاج الأحماض الأمينية لأنه صعب شوية. يعني ماحدش كان يقدر يبقى عنده صبر، يعني كل واحد بيبقى عاوز يخلص بسرعة وياخد درجته بسرعة لكن أنا الحمد لله ربنا وفقني وقدرت وصمدت فأصبحت أنا يعني يمكن الـ leader في مجال إنتاج الأمينو أسيد، مشكلة الحامض الأميني الليسين اللي أنا اشتغلت عليه هو إنه من الأحماض اللي هي موجودة بس في الحاجة اللي القيمة الغذائية بتاعتها عالية، يعني موجود في البيض واللبن والسمك واللحوم والفراخ، لكن مش موجود يمكن في الخضار ولا البقوليات ولا في اللبن المجفف، وبالتجربة أثبتنا إن اللي يعني ممكن اللي ياكل أكل مافيهوش الحامض الأميني ليسين مابيتكونش عنده بروتين، فنقص الليسين ده له تأثير ويمكن علشان كده بعض الفيتامينات، وبالذات الفيتامينات بتاعة الأطفال نلاقي مع مكونات الفيتامينات دي فيه ليسين هيدروكلورايد لأهميته وهو مش موجود في اللبن البودرة، لأن اللبن لما بيتجفف بيفقد الليسين وهو مهم وأساسي جدًا للجسم. فمجال إنتاج الأحماض الأمينية دي مهم قوي لأن كل حامض أميني له أهمية. يعني مثلا فيه من بعض الأبحاث اللي أنا عملتها إنتاج الحامض الأميني تربتوفان، التربتوفان ده بقى كل الحاجات الخاصة بالمخ بتشتغل بالتربتوفان، يعني لو واحد مثلاً مابياكلش البيض والسمك واللبن واللحمة اللي فيهم تربتوفان ممكن يبقى عنده أي حاجة وحشة، عشان كده التربتوفان ده لاقيت إن له أهمية كبيرة جدًا وداخل في أدوية كتيرة جدًا وخصوصا المتعلقة بالعلاج النفسي والعصبي)).

اللافت أن د.”درية” نالت شهادتي الماجستير والدكتواره وهي متزوجة من مهندس البترول“سمير البداروي” الذي تعرف عليها في المركز القومي للبحوث، فور أن عاد من بعثة في ألمانيا، ولم يستغرق الأمر أكثر من جلسة واحدة، ليكون في اليوم التالي عند أهلها يطلب يدها..

((كنا متعاونين مع بعض، يعني اللي فينا فاضي بيعمل.. يعني بنشتري الحاجة مع بعض، بنوضبها ونجهزها مع بعض. هو لما يكون عنده أبحاث“خدي بيضي لي ده“، آخد أبيضه له لأني كانت اللغة عندي يعني، هو كان دارس في ألمانيا بالألماني، وأنا اللغة الإنجليزي عندي أسهل شوية، أبيضها وأكتبها له بخط كويس وأراجعها له، يعني متعاونين. يعني أنا بافتكر بنتي التانية دي.. أنا كنت ملخومة في الدكتوراه، كان هو تقريباً بيعمل لها كل حاجة يعني، وأفتكر إنه لما جيت خلصت الماجستير وبعدين عاوزة التوقيع على الأوراق علشان أقدم الرسالة، فكانت المشرفة في إسكندرية فسافر لها إسكندرية لأن أنا كنت حامل في بنتي الأولانية ماقدرش أروح، راح إسكندرية للمشرفة ومضى الورق منها وجابه لي وقدمته في الجامعة وقدمت الرسالة وكده يعني – يعني كان فيه تعاون من غير ما نفكر.. مش باشوف ده في الأجيال الحالية)).

لكن المعادلة كانت صعبة بالطبع لأن الجمع بين الرعاية بأهل المنزل وبالطفلتين“آمال” و“سحر” اللتين جاءتا إلى الحياة إلى جانب الدراسة والعمل أمر شاق جدا..

((كنت باصحى بدري جدًا أخلص كل اللي أنا عاوزاه وهما ييجوا من المدرسة يلاقوا كل أكلهم جاهز، حتى لو أنا مش موجودة هما بيقدروا يتغدوا، يعني عوّدتهم. كانت الصغيرة دي من سن خمس سنين المفتاح متعلق معاها تفتح وتدخل لوحديها الشقة يتغدوا ويقعدوا يعملوا الواجب. وأنا أروح نشرب مع بعض الشاي وهما بيكملوا في الواجبات، هما لو عازوا مساعدة كان يبقى من باباهم بقى لأن هو اللي بيعرف الألماني وهما كانوا في المدرسة الألمانية بالدقي، وأنا لو باوضب حاجة لتاني يوم – ساعات كان هما يناموا، أنام وأظبط المنبه علشان أقوم أحضر محاضراتي في نصف الليل، أقوم أحضر المحاضرة من بالليل)).

والنتيجة كانت مبهرة، نجحت الأم في أن تحوز الماجستير والدكتواره وتفوق الأبناء فأصبحت الأولى طبيبة وتخرجت الثانية في كلية السياحة والفنادق لتعمل لفترة في الإرشاد السياحي، قبل أن تصبح أستاذة آثار في جامعة المنيا, ليس هذا فحسب، بل وسط كل ذلك كانت د.”درية” تمارس حياتها الاجتماعية بقدر عالٍ من الانتظام، إذ كانت تحرص على أن تتقابل بشكل شبه دوري مع الأصدقاء في النادي لتبادل الأخبار والنقاش ولعب التنس، ولأنها تحب السفر والرحلات كثيرا فقد سافرت في رحلات إلى المجر وألمانيا، لكن رحلة جدة بالسعودية كانت مختلفة…

((رحت جدة سنة 1967 وعملت في الرئاسة العامة لتعليم البنات، أول دفعات اتخرجت على إيدي، يمكن منهم واحدة هي دلوقتي قعدت كذا سنة عميدة وخلصت مدة العمادة بتاعتها، عميدة كلية ووصلت لدرجة أستاذ، يعني اترقت، أخدت الدكتوراه، وأخدت أستاذ مساعد، وأخدت أستاذ، ودي كانت من تلميذاتي وما زلنا على اتصال ببعضينا، لما بتيجي مصر بتيجي تزورني، قعدت هناك عشر سنين، كانت كلية تربية فيها أدبي وعلمي وكان العدد قليل أيامها، وبعد فوات يمكن عشر سنين بعد كده رحت تاني باستدعاء عميدة القسم الأدبي اللي كانت من العيلة المالكة لاقيتها بتكلمني في تليفون البيت“احنا عاوزينك” فكان أيامها أولادي في البكالوريوس فقلت لها“ماقدرش آجي السنة دي، طب أجي السنة الجاية“. وفعلاً انتظروا وتاني سنة رحت وقعدت ست سنين هناك في نفس الكلية، واتخرجوا على إيدي، تلاتة أخدوا الدكتوراه، عملوا رسايل في منتهى الجمال لا تقل عن الرسايل اللي أنا أشرفت عليها هنا في مصر، وأيامها بس مش كنت بادرّس وأشرفت على تلات رسايل وناقشت عدة رسايل هناك في كليات ثانية وكنت رئيسة الكنترول، لأحد عشر قسماً لأربع سنوات بدبلوم بماجستير بدكتوراه، فكنت تقريباً كل يوم باعمل من الساعة 7 صباحاً للساعة 10 مساء وأنا في المرة الأولى كنت رايحة لوحدي لأنه كان الأولاد في المدرسة الألمانية ساعتها فماينفعش ييجوا لأن التعليم هناك حكومي بس، فماكانش ده يضايقني يعني، فكنت قادرة أتحمل الشغل ده، لكن الحقيقة هم قدروني هناك أكبر تقدير، وأجمل حاجة لما يجيني اتصال من هناك في المناسبات يقولوا لي فيه كل سنة وإنت طيبة إنت ليك بصماتك عندنا)).

ومن تجربتها في السعودية اكتشفت أن الطلاب هناك لديهم قدرة كبيرة على الحفظ واستعداد كبير للتفوق، ربما على عكس الحال هنا في مصر الآن…

((أنا فاكرة إن الناس كلها كانت فرحانة جدًا بالثورة لما قامت والناس في الشوارع كانت بتزغرد وكده وفعلاً أول ما قامت الثورة حاجات كتيرة جدًا بقت أحسن وكده الحاجات بقت أرخص وبقت متوفرة والناس بتتخرج بتشتغل، مافيش وسايط. كانت حاجات كتير لكن بعد كده بقى المحيطين بالثورة أفسدوها، وفيه حاجات اتغيرت زي التعليم مثلا.. الحال دلوقت الكل عارفه، يعني أنا الطلبة جم مرة قالوا لي“إنتِ بتصعبي علينا، إنتِ بتنبحي في صوتك.. احنا المشكلة فينا مش فيكِ، احنا مابنذاكرش.. احنا بنروح ناخد الدرس قبل الامتحان وندخل.. قلت لهم“المعيد اللي حتاخدوا عنده درس مايعرفش اللى أنا بأقوله، واللي بيحضر هو اللي بيجيب تقدير أحسن“. لكن تفهمي في مين، يعني أنا رأيي إن احنا نخلي التعليم بفلوس فهيكون على مستوى أحسن نخلَي بدل ما ٢٠٠ يقعدوا في مدرج نخليهم خمسين، نخليهم ۱۰۰.. نخلَي العدد في المدرجات أقل والأستاذ حيشرح أحسن ويتبني الطلبة أحسن وبالفلوس اللي حيدفعوها، وهم يشتغلوا ويجيبوا مصاريفهم ويبقى التعليم أحسن احنا مثلاً عندنا مشكلتنا ماعندناش أجهزة وكيماويات علشان البحث العلمي، يعني أنا بافتكر اللي كنت باشتغله من تلاتين سنة ولّا أكتر أنا مش قادرة أعمل زيه دلوقتي، فمتهيأ لي إنهم يعملوا بس الكل حيعارضني ويقولوا لازم مجانية التعليم، ما هي بتدفع بطريقة تانية)).

ولا ترى د.”درية” أن مستوى التعليم هو وحده الذي تغير، فهناك أشياء أخرى

كثيرة تغيرت…

((الظروف كلها اتغيرت: المادة بقت مسيطرة، قلة عمل الشباب، قلة الإمكانيات، فهو مثلاً لا قادر يلاقي شغل ولا قادر يتجوز ولا كده فأصبح فلان مثلاً شايف فلان معاه فلوس كتيرة قوي..”طب اشمعنا هو معاه فلوس واحنا ماعندناش فلوس“؟“ليه مثلاً بابا ماكانش كده حرامي ولّا كاني ولّا ماني ويبقى عنده فلوس وأنا أبقى وياه“.. احنا لأ كلنا كنا متربيين، كلنا مش باقول بيتنا احنا بس. كل أصحابي وكل زمايلي الشرف والأمانة والدين دي حاجات أساسية. مش بيقولوا لنا دين ولا أمانة ولا كده لكن بتطلعي تشوفي العيلة كلها كده فبتبقي ملتزمة زيهم، كل صحابك كده، كل جيرانك)).

لكن هذا كان أمرا طبيعيا في ظل بيئة متسامحة مع الجميع..

((كان عندنا في الشارع جيران من اليونانيين والأرمن، والعلاقة بينا وبينهم كانت حب وصداقة فوق الوصف. يعني كان فيه واحدة اللي كانت بتخيط لنا يعني الأول ماكانتش محتاجة تخيط فكان جوزها بيشتغل كويس وكده فقالت لماما:”شوفي لي ناس” فماما تقول لقرايبنا وتقول لصحابنا وكده وكانت تعتبر يعني إنها عملت فيها جميل الدنيا لأنها كانت اتغنت جدًا وبقت مشهورة جدًا وكانت بتخيط حلو قوي، وأنا فاكرة اسمها كان مدام“كورتس” وآخر حاجة فصلتها كان فستان فرحي لدرجة إنها بعتته من اليونان لأن“عبد الناصر” مشى كل الأجانب فكانوا زعلانين جدًا جداً، كانوا بيعيطوا، يعني البلد اللي اتولدوا وعاشوا فيها)).

هكذا إذن كانت مصر…

((ماكانش فيه حاجة اسمها مسلم ومسيحي أبداً، هم في أعيادنا بييجوا لينا واحنا في أعيادهم بنروح لهم. هم بيبعتوا لينا كحك في عيدهم، واحنا بنبعت لهم.. هم بنساعدهم لما يعملوا الكحك وهم بيساعدونا لما نعمل الكحك يعني وبالذات والدتي معاهم مش ممكن، يعني حب، مانعرفش حاجة اسمها ده مسلم وده مسيحي.. كنا كلنا حبايب)).

وهكذا تأمل د.”درية” أن تبقى مصر دائما وأن تكون.

* القاهرة في يونيو ٢٠٠٣

قصة حياة“زينب محمد عزت” تستحق الحكي بشدة، ليس لأنها من رائدات العمل الاجتماعي في مصر فحسب، ولكن لأنها تحمل خلف ظهرها تاريخًا ونضالاً طويلاً أهلها لأن تشغل الآن كل هذه المناصب.. رئيسة جمعية إنقاذ الطفولة ورئيسة جمعية الحنان ورئيسة رابطة الإصلاح الاجتماعي ورئيسة جمعية الأسر المنتجة وأمين عام الهلال الأحمر ورئيسة لجنة المستشفيات به.. وهو ما يجعلها تستحق لقبها بالفعل كواحدة من أهم الرائدات في مجال العمل الاجتماعي والإنساني في مصر.

في حي حمامات القبة بالقاهرة المتاخم لحي مصر الجديدة الراقي ولدت“زينب محمد عزت” لضابط جيش برتبة أميرلاي متفتح للغاية ومن أم كانت من أوائل مصر خريجات المدرسة السنية وعضوة نشطة في جمعية السيدات المسلمات.. ومن الجديدة ومدارسها الشهيرة تبدأ رحلتها في التذكر…

((في الروضة كنا نذهب مع أولاد جيراننا في الأتوبيس كل يوم وظللنا هناك حتى سن السابعة وخرجنا منها وقد كنا نعرف مبادئ اللغة العربية والإنجليزية والحساب ومنها انتقلنا إلى مدرسة مصر الجديدة الابتدائية للبنات الموجودة الآن في شارع الثورة)).

رغم السنوات الطويلة التي تبعدها عن أيام المرحلة الابتدائية فإن حلاوة الأوقات التي قضتها هناك لا تزال عالقة في الذاكرة…

((كانت ناظرة المدرسة اسمها“نعيمة“.. لا يمكن أن أنساها لأنها كانت على اسم والدتي.. كانت لطيفة جدًا وتحبنا وتعاملنا بود شديد.. كل طاقم المدرسة كان من المصريين وقد يندهش البعض عندما يعرف أن المدرسة كانت حكومية ولم تكن خاصة، أصلا فكرة المدارس الخاصة لم تكن منتشرة في عصرنا كما هو الحال الآن)).

مدرسة حكومية – مصر الجديدة الابتدائية للبنات – يدرسون فيها العربية والإنجليزية والحساب والعلوم والجغرافيا والتاريخ والجبر ولا يزيد عدد الطلاب في الفصل الواحد فيها عن ١٨ أو ٢٠ فقط، وترتدي فيها البنات الـ uniform ((الذي كان عبارة عن بلوزة بيضاء ومريلة كحلي من غير كم وبليسيه من تحت، وحذاء أسود وشراب أبيض))، وفيها ملابس مخصصة لحصة الألعاب ((تتكون من شورت أبيض وبلوزة فوقه))… كل هذا في أربعينيات القرن الماضي.. وتكمل“زينب محمد عزت” الحكي عن تلك الأيام السعيدة:

((كنت مشتركة في فريق كرة السلة بالمدرسة وكل أسبوع كان هناك تقرير تقدمه المدرسة للأسرة للوقوف على مستوى أبنائها.. وكان يومنا يبدأ من الساعة الثامنة إلا ربع وينتهي في الرابعة ويتخلله وجبة.. وجبة غذاء بجد تتكون من لحم وأرز وخضار وفواكه وسلطة))!

وعندما انتهت المرحلة الابتدائية كان التطلع لدخول المرحلة الثانوية ومنها مباشرة إلى الجامعة إلا أن الأب رغم تحرره ومرونته كان يرفض دخول البنات الجامعة بشدة، مثله مثل معظم الآباء آنذاك، لأنهم كانوا يرون في الجامعة اختلاطا مفسدا وبلا رقابة مثلما هي الحال في السنوات الأولى من التعليم، ولأن باب الجامعة كان مغلقا لم يكن هناك بديل سوى كلية البنات…

((كانت مدة الدراسة في كلية البنات تصل إلى ست سنوات منها سنة دبلومة.. وكانت تتميز بأن نظام الدراسة بها أجنبي.. وكل طاقم التدريس بها كذلك باستثناء مدرسة اللغة العربية التي كنت أحبها جدًا ومازلت أذكر اسمها حتى الآن“نعمة كشميري“… كانت من أكثر الأسباب التي جعلتني أحب اللغة العربية.. الجميل أن في كلية البنات كان هناك منهج أساسي في دروس“الإتيكيت“.. وفيه كنا ندرس أصول مائدة الطعام وكيف نضع الفوط وكيف نرتب الأكل على الترابيزة، وأنه لابد ألا نلمس شيئا بأيدينا.. كله بالشوكة والسكينة.. اللي مش لازم يطلعوا صوت أبدًا واحنا بناكل بيهم ومع ده كان الدين عندنا مادة أساسية فيها رسوب ونجاح.. بالإضافة إلى ذلك تعلمنا هناك كانافا وتريكو وتطريز يدوي ورسم وبيانو كمان)).

كانت مصروفات كلية البنات في هذا الوقت لا تزيد على 150 جنيها في السنة والفصل الذي كانت“زينب محمد عزت” تتعلم فيه كان عدد الطالبات فيه ثمانية فقط.. ولا تستطيع أي بنت الالتحاق بها قبل إجراء interview مع الأب لمعرفة مستواه ومستوى ابنته.. من الواضح أن كلية البنات كانت خاصة بأصحاب الدخول المرتفعة.. هل معنى هذا أن من لا يملك مالا لن يتعلم؟

((طبعًا لأ.. كان فيه مدارس أميرية حكومية تانية كتير زي مدرسة الأميرة“فوزية“، الأميرة“فايقة“، مدرسة العباسية للبنات، وغيرهم بالإضافة إلى مدارس الراهبات، الفرانسيسكان، المرديديو، والساكركير)).

ورغم القيود التي كانت موجودة في أربعينيات القرن الماضي فيما يتعلق بدخول البنات إلى الجامعة فإن طموح“زينب محمد عزت” لم يرضَ بكلية البنات كسقف، في نفس الوقت الذي كانت فيه الجامعة حلمًا مستحيلاً.. الحل إذن في بعثة إلى الخارج عن طريق الالتحاق بكلية سانت كلير التي كانت ترشح عددًا من طلابها لاستكمال الدراسة بالخارج، إلا أن ذلك أيضًا لم يتحقق لـ“زينب” في الوقت الذي بدأت فيه رحلة نشاطها في مجال العمل الاجتماعي التطوعي…

((البداية كانت وأنا ما أزال في كلية البنات.. يومها جت مدام“بيرج” قالت لنا:”يا بنات فيه، في شارع الملكة نازلي، ست أمريكانية بتربي ولاد أيتام، فاللي يحب يروح، يقول عشان تشوفوا الولاد وتلعبوا معاهم، تدرسوا لهم، وتأكلوهم.. يعني تقضوا وقت معاهم“.. حبيت الفكرة لكن كان لابد وأن أستشير البيت… ووافق أبي قائلاً:”ما استحق أن يولد من عاش لنفسه فقط“، وشجعني لدرجة أنه قرر اصطحابي إلى المنزل كل جمعة.. كانوا على ما أذكر ٢٥ طفلاً من أول الرضع وحتى سنتين.. كنا نلبسهم ونحميهم ونأكلهم ونلعب معاهم ولم يفرق معنا على الإطلاق أنهم كانوا مسيحيين، وحتى لما ذهبت إلى سانت كلير ظللت حريصة على متابعة أحوالهم حتى ظهر محمد باشا علوبة)).

كان والد“زينب هانم” يجالس“محمد باشا علوبة” في النادي عندما قام من مجلسه حتى يحضر ابنته من منزل السيدة الأمريكية التي ترعى الأيتام، وقتها فطن“علوبة باشا” إلى ميول الابنة تجاه العمل التطوعي فعرض على الأب أن ينضم هو وابنته إلى جمعية إنقاذ الطفولة التي كان هو رئيسها وكانت النقلة الأهم…

((كنت أقضي هناك كل إجازة السبت وأهتم بمتابعة الأطفال هناك… كانوا أولاد فقط ولم يكن فيهم بنات… كنا نفتح أبواب الجمعية لأطفال الأسرة المتصدعة ولليتامى وكبرت الجمعية شيئا فشيئا وأسسنا فروعا جديدة لها غير الرئيسي الموجود في الحلمية.. وأنشأنا مدرسة إعدادي وأخرى ثانوية في مقر الجمعية.. وإلى الآن لا تزال علاقتي بأبناء“إنقاذ الطفولة” قوية جدًا وقد أصبح منهم من هو صاحب مصنع للسجاد والآخر موظف في وزارة الخارجية وأيضا جاءني أحدهم وقد أصبح مدرسا حتى يعطي دروسا للتقوية بالمجان لأبناء الجمعية الحاليين)).

ورغم أن“زينب محمد عزت” نشأت وتربت في أسرة أكثر من ميسورة إذ كانت تسكن في فيلا في حي راقٍ ويقوم على خدمتها العديد من الخدم والطباخين والبوابين، فإنها لم تنفصل عن وجع الناس العاديين واهتمت بالعمل الاجتماعي رغم أنه كان من الممكن جدًا بحكم البيئة التي عاشت فيها ألا تشعر بهؤلاء على الإطلاق.. هنا يظهر تأثير الأب والأم وحتى الإخوة بوضوح…

((والدتي كانت عندها شخصية قوية جدًا، طول ما احنا في طفولتنا وفي شبابنا ولغاية ما اتجوزنا كانت جامدة قوي معانا، مش جامدة بقسوة لأ بشخصية لدرجة إننا لما كنا نحتاج إلى شيء كنا نقول لأبي عليه ولا نقول لها، وهذا أمر كان غير مألوف في هذا الوقت الذي كانت فيه المرأة مستكينة بطبيعة الحال، ولم يكن هذا يثير مشكلة لدى والدي لأنه يعرف أنها شديدة هكذا حتى تحافظ على منزلها وكل التفاصيل فيه.. وأذكر أنها في هذا الأمر كانت حريصة على أن تتعرف على أصدقاء إخواتي الأولاد وتتعرف على مستواهم ومدى تفكيرهم حتى تستنتج ما إذا سيكون لهم تأثير سيئ على إخواتي أم لا.. ومنها تعلمت تحمل المسئولية حتى في أصعب الظروف.. وأذكر لها أيضًا أنها كانت صاحبة نشاط واضح فقد ذهبت إلى زوجة“الهضيبي” مرشد الإخوان السابق الذي دخل المعتقل حتى تقف بجوارها وتمد لها يد العون – بوصفها عضوا في“جمعية السيدات المسلمات” – ولم تخف من كون منزلهم في هذا الوقت مراقب من قبل أجهزة الأمن.. وأذكر أيضًا أنها كانت تتناقش مع أبي في الأمور السياسية وأنها كانت وفدية جدًا وكانت منحازة بشكل كبير لـ“سعد زغلول” مناهضة لكل من انشق عنه)).

الأب أيضًا كان مختلفًا ولم يكن كباقي الآباء في هذا الوقت.. بعبعا يثير الرعب والفزع ويختفون من طريقه إذا ما سمعوا صوته قريبًا.. على العكس…

(كان أبي مثار تعجب من أصدقائي خاصة لما كانوا يروني أقبله كل صباح وأنا في طريقي إلى المدرسة.. كانوا يقولون لي إنهم لا يفعلون ذلك أبدًا مع آبائهم.. وبالرغم من هذا فإن أبي كان صاحب شخصية قوية ونافذة.. وكان ذا منصب مهم في الجيش ويعمل في“ياوران” الملك مباشرة قبل أن يذهب محاضرا في الكلية الحربية وهناك ظهرت وطنيته بشدة لما اختلف مع ضابط إنجليزي – قبل الثورة كان الجيش والكلية الحربية تحت سيطرة الاحتلال البريطاني – قام بسب طلاب الكلية المصريين ووصفهم بالكلاب.. أبي وقف ضده يومها وقال له:”لن أسمح لك بأن تقول على المصريين هكذا.. بل أنت الكلب“..)).

طبعا كان هذا سببًا كافيًا لإبعاد الوالد عن الكلية الحربية إلا أنه دفع ثمن شهامته ومصريته.. رفضه للوساطة وحبه لأن يتعلم أولاده كل الأشياء وأن يعتادوا على الصعاب سيظهر أيضًا فيما يلي…

((دخل أخي الأكبر الكلية الحربية وبعد تخرجه وضعوه في سلاح المدفعية بالقاهرة إكراما لأبي حتى يكون بالقرب منه إلا أن أبي رفض ذلك وقال لهم:”أنا مش عايزه يقعد في القاهرة لازم وهو صغير يلف ويشوف عشان يبقى قوي شديد ولا يستند على كون إن والده ضابط“..)).

ورحل الأخ الأكبر بعد تخرجه بشهور قليلة، ودخل الأخ الأصغر الكلية الحربية هو الآخر ورغم أن الدراسة العسكرية قد تجعله غليظًا متشددا فإنه كان لطيفا مع أخته مشجعا إياها على القيام بأعمالها الاجتماعية وكان هو بنفسه الذي يصطحبها إلى الجمعيات والمؤسسات في وقت كانت الظروف فيه غير مواتية لذلك بالأساس…

((كتير من الناس كانوا ينظرون للسيدات المشاركات في الجمعيات الخيرية على أنهن سيدات يبحثن عن“المنظرة” وهذا لم يكن صحيحا على إطلاقه حتى بعض الجمعيات التي كانت تشرف عليها أميرات وكانت فيها جزء من المنظرة فعلا كانت تقدم خدمات للناس بشكل حقيقي)).

لم تكن هذه النظرة مقتصرة على العمل الاجتماعي فحسب بل طالت أي امرأة

عاملة…

((كانت نظرة المجتمع للمرأة التي تعمل في أي وظيفة غير جيدة.. وكان الكثيرون يتعاملون معها على أنها فقيرة ولذلك كانت أغلب الأسر الثرية توقف تعليم بناتهن عند مرحلة الثانوية حتى لا يلتحقن بوظيفة بعدها! خاصة وأن المرأة التي كانت تعمل وقتها كانت تجازف بفكرة زواجها لأن الرجال آنذاك كانوا يرفضون الزواج من السيدات العاملات))!

إلا أن هذا الجو غير المشجع لم يمنع وجود سيدات بطلات تحملن كل الاتهامات إذ كن يعملن وفي نفس الوقت يمارسن النشاط الاجتماعي النسائي… السياسي

أيضا..

((أذكر أن أهم تحرك حدث قبل الثورة كان تأسيس“هدی هانم شعرواي” للاتحاد النسائي والذي انضم إليه سيدات فضليات مثل د.”درية شفيق” و“نعمة راشد“، وغيرهما.. ووقتها كان العمل منقسما إلى شقين.. وطني يهدف إلى تحرير الأرض من قبضة الإنجليز ونسائي يستهدف حصول المرأة على حقوقها المسلوبة.. يعني وقتها كان حق النساء مرتبطا بحق الوطن.. وكان هذا الدور مهما جدًا في تاريخ نضال المرأة المصرية، خاصة وأن المرأة قبل الثورة كانت إلى حد كبير مرفهة وبخاصة الأغنياء وكن يعتمدن على الخدم الذين كانوا يقومون لهن بكل الأعمال.. حتى أنه قبل الثورة ظهرت مهنة“المرضعة” وأصبحت موضة وقتها.. ولم تكن المرضعة هذه موجودة لأن الأم لا تدر لبنا ولكن حتى لا تستيقظ في منتصف الليل وترضع طفلها))!

وبعد قيام الثورة استطاعت“زينب هانم” أن تؤمن نشاطها في العمل الاجتماعي من أي بطش محتمل من رجال الثورة بأن صدرت لهم ما تقدمه في الجمعيات الخيرية على أنه مكمل ومحقق لأهداف الثورة وهذا كان صحيحا لأبعد حد بالفعل… ولأننا وقتها كنا في عصر الأحلام القومية الكبرى فقد قررت عام 1956 ومعها عدد من النساء والرجال المصريين والأردنيين والسعوديين واللبنانيين تأسيس“جمعية العمل للعرب” بهدف دعم تعارف الشعوب العربية وتبادل الخبرات الاجتماعية والثقافية.

إلا أن الخلافات العربية العربية التي تئد دوما الأفكار الطيبة عجلت بحل الجمعية، التي أصبحت أمام خيارين لا ثالث لهما إما أن تنفض تماما وتصبح في طي النسيان أو أن تتحول إلى اسم آخر ولا تضم إلا المصريين فقط.. طبعا الخيار الثاني كان الأفضل…

((أصبح اسمها جمعية الحنان للخدمة الاجتماعية وأصبحت أهدافها كلها اجتماعية فقط وضمت حضانة وناديا للمسنين بالإضافة إلى رعاية الطالبات المغتربات، ومركز للتدريب على الأشغال الفنية والحرفية)).

وبعد أن أصبح لجمعية الحنان دورها المهم.. جاء الدور على رابطة الإصلاح الاجتماعي…

((تأسست جمعية رابطة الإصلاح هذه قبل ظهور وزارة الشئون الاجتماعية.. يعني من قبل سنة ١٩٧٣.. ولما أنشئت الوزارة أصبحت كل الجمعيات تابعة لها وهذا أكثر تنظيما في رأيي.. ورغم ذلك فحال“رابطة الإصلاح الاجتماعي” تراجع، وفي منتصف السبعينيات وجدت وزيرة الشئون الاجتماعية تتصل بي وتقول لي إنها قررت تعييني رئيسة للرابطة من أجل أن تعاود نشاطها من جديد)).

وهذا ما حدث بالفعل.. كان للرابطة 11 دارا منتشرة في أنحاء القاهرة؛ الزيتون والحلمية ومصر الجديدة وشبرا ومسرة وزينهم والشرابية والسيدة زينب ومصر القديمة وغيرها، إلا أنها جميعا كانت بلا فعالية، وقد دبت فيها الحياة من جديد وجرت في عروقها كل هذه الأنشطة…

((محو أمية، دار طالبات مغتربات، دار أيتام تضم البنات والأولاد الصغار ولما يكبروا ينتقل البنات إلى دار مخصصة لرعايتهم في السن الأكبر وينتقل الأولاد إلى انقاذ الطفولة دار التربية الشعبية التي تقبل الأطفال الذين لهم سابقة أولى وبدلا من ذهابهم إلى السجن تتولاهم الدار بالرعاية من أجل تعليمهم محو الأمية والنجارة والطباعة والسباكة، وأسسنا أيضا جمعية الأسر المنتجة واستمر النشاط حتى وصل الحال إلى أن أصبح هناك معهدين تابعين للجمعية؛ الأول معهد الخدمة الاجتماعية، والثاني المعهد العالي للإدارة والسكرتارية)).

إلا أن العطاء لم يقف عند هذا.. كان الهلال الأحمر مرحلة أخرى لا تقل أهمية.. إن لم تزد…

((لما قامت الثورة قامت بحل جمعية الهلال الأحمر باعتبارها من“العهد البائد” الذي لا يجب أن يظل له أي أثر في العصر الجديد رغم ما كان لها من أثر كبير في أوقات الكوارث والأوبئة في وقت الملكية، إلا أن رجال الثورة لما استشعروا خطر الحرب في مايو من عام 1967 أعادوا الهلال الأحمر للحياة من جديد في نفس الشهر.. وانضممت إليه مباشرة أول ما عاد… وبالفعل كان دوره مهما للغاية في الحرب)).

كانت وظيفة أعضاء الهلال الأحمر آنذاك هي استقبال الجرحى في المستشفيات والتعامل معهم بشكل طبي ونفسي دقيق لمعالجة كل الآثار الناتجة عن الهزيمة، وكانت درجة التواصل بين متطوعات الهلال الأحمر والجنود الجرحى قوية للدرجة التي جعلت مثل هذه القصة تحدث… وتنجح…

((ذات يوم كنت أمر على أحد العنابر عندما نادي على أحد الجنود الجرحي وكان قد فقد بصره في الحرب، وطلب مني أن أقول لخطيبته حقيقة ما هو فيه وأن أتعرف على وجهة نظرها وما إذا كانت ستتزوج به أم لا. وبالفعل اتصلت بها.. وكانت الفتاة مترددة وخائفة من رد فعل أسرتها.. إلا أنها كانت تحبه بالفعل.. واستفدت أنا من هذه النقطة.. وأقنعتها بأن الحب الحقيقي هو الذي يظهر في مثل هذه اللحظات الصعبة.. وقد كان.. وتزوج الاثنان.. وعاشا حياة سعيدة.. وإلى الآن لا يزالان يتصلان بي ويتواصلان معي)).

الجميل أن السيدة“زينب محمد عزت” عاشت أوجاع وآلام نكسة يونيو وحلاوة ونشوة انتصار أكتوبر.. تحكي…

((جرحي 67 كانوا عصبيين جدًا وحالتهم النفسية منهارة بشكل كبير وكنا نستوعب ده ونتعامل معهم بكثير من العطف لأننا كنا ندرك ما واجهوه من مصاعب.. لكن جرحي ۷۳ كانوا في حالة فرح وانتصار غير طبيعية حتى منهم من كان مصاب إصابات شديدة تصل أحيانا إلى درجة البتر أو الشلل كانوا في منتهى السعادة وهو يحكي عن الحرب وما فعله فيها.. ولا أنسى أبدا تلك الأم التي كان لها ولدان في الحرب والاثنان أصيبا إصابات شديدة فيها وكانت في مستشفى المعادي حيث كان مقر فريق الهلال الأحمر.. وكانت في حالة فرح شديدة مرددة بأنه حتى لو كان لديها عشرة أولاد كانت دفعت بهم جميعا إلى الحرب)).

ورغم أن الكثيرين يتصورون أن نشاط الهلال الأحمر يكون في أوقات الحروب فحسب فإن السيدة“زينب” تنفي ذلك وتؤكد أن ما يفعله الهلال الأحمر في وقت السلم لا يقل أهمية عما يفعله في وقت الحرب…

((أنا الآن بصفتي مسئولة عن لجنة المستشفيات في الهلال الأحمر فإننا نقوم بالمتابعة المستمرة على ستة مستشفيات في القاهرة لمتابعة مستوى نظافة الأكل والعنابر والحمامات والمطابخ، كما نقوم بعمل حملات كبيرة للتبرعات لصالح المستشفيات كما تقدم كثير من المتطوعات خدمات مباشرة للمرضى.. وخارج المستشفيات فإن الهلال الأحمر لها أنشطة في مجالات محو الأمية وإنشاء مراكز للأسرة المنتجة ولتوعية المرأة ثقافيا)).

والآن وخلفها كل هذا التاريخ الطويل والمشرف تنظر“زينب عزت” بفخر لكونها كانت امرأة ولكونها أسهمت في تطوير العمل الاجتماعي في مصر…

((أنا مبسوطة بطبيعتي ومبسوطة إني اتجهت للي أنا كنت باحبه.. أنا سعيدة جدًا يعني لدرجة إن أنا باستمرار أشكر ربنا، إنه أعطاني نعمة الحب.. أنا لما بارجع البيت باكون مرتاحة جدًا إن أنا عملت خدمات لناس، ریحت ناس، ولما الأولاد الصغار يقولوا لي يا ماما“زينب“، دي عندي بالدنيا كلها رغم إن العمل الاجتماعي التطوعي عموما هو عمل شاق ومتعب وأذكر أن الدكتورة“عائشة راتب” لما كانت وزيرة للشئون الاجتماعية قالت:”مهما الدولة قدمت للمتطوعين والمتطوعات فإنها لن توفيهم حقهم لأنهم يوفرون على الدولة ملايين الجنيهات“، وهذا أمر صحيح وحقيقي لأن كل العاملين في الجمعيات الأهلية متطوعون وبيشتغلوا بقلبهم وباقتناع بما يفعلون)).

ورغم أنها ترى أن المرأة الآن أخذت حقوقها التي كانت محرومة منها في سنوات الماضي، وأن نظرة المجتمع للمرأة وللعمل الإنساني تغيرت وتتطور، مع ذلك يبقى العمل الاجتماعي الآن في ظروف غير جيدة.. وبخاصة الشق النسائي منه…

((كل الستات اللي بتشتغل حالياً في العمل الاجتماعي فوق الأربعين، أو فوق الخمسة وأربعين كمان، نفسنا في شباب، شباب يشتغلوا معانا إيدنا بإيديهم يبقوا الصف التاني بتاعنا.. بس في نفس الوقت أنا مقدرة ظروفهم المعيشية اللي اتغيرت.. زمان الواحدة فينا كان عندها أكثر من شخص يساعدها في أعمال البيت ولم تكن ملتحقة بوظيفة أصلاً.. أما الآن فضغوط الحياة كثيرة والوقت ضيق.. حتى إن بعض طلاب الجامعة كانوا يتدربون معنا أثناء دراستهم مع وعد بأنهم سينضمون لنا بعد تخرجهم.. إلا أن ذلك لم يحدث.. دوامة الحياة أخذتهم.. لكن في نفس الوقت أنا باقول لهم حاولوا تيجوا معنا ولو يوم واحد في الأسبوع ولو حتى نصف يوم)).

وهي تحلل أسباب تراجع السيدات عن العمل الاجتماعي توضح لنا الاختلاف البين في الترابط الأسري زمان وحاليًا، الأمر الذي أدى إلى ظهور نوعية جديدة من المشكلات لم تكن موجودة في السابق..

((الطلاق واحد من أكبر المشكلات الآن.. لأنه يخلف وراءه عددًا كبيرًا من الضحايا – الأولاد – الذين ينطلقون في الشوارع بلا رقيب أو متابع فيتحولون إلى نشالين ولصوص وهو ما نكتشفه كلما جاءنا أحد من طلاب الأحداث في دور الرعاية التي نعمل فيها.. أيضا هناك مشكلة فظيعة هي أولاد السفاح.. حتى الآن لا يزال هناك من يضع أطفالاً مجهولي الهوية أمام دور الرعاية بل هناك ما هو أفظع وهو زنا المحارم الذي ظهرت نتائجه أيضًا.. كذلك الانتشار الكبير في تعاطي المخدرات.. كل هذه مشاكل كبيرة يواجهها المجتمع وعليه أن يتحد لمواجهتها)).

هل هذا يعني أن زمان أحسن من دلوقت؟

((فيما يتعلق بحقوق المرأة.. الآن أفضل بكثير طبعًا.. المرأة أخذت كثيرًا من حقوقها التي حرمت منها في الماضي.. لكن من ناحية سلوكيات المجتمع.. لا يوجد أفضل من زمان)).

* القاهرة في مارس ۲۰۰۱

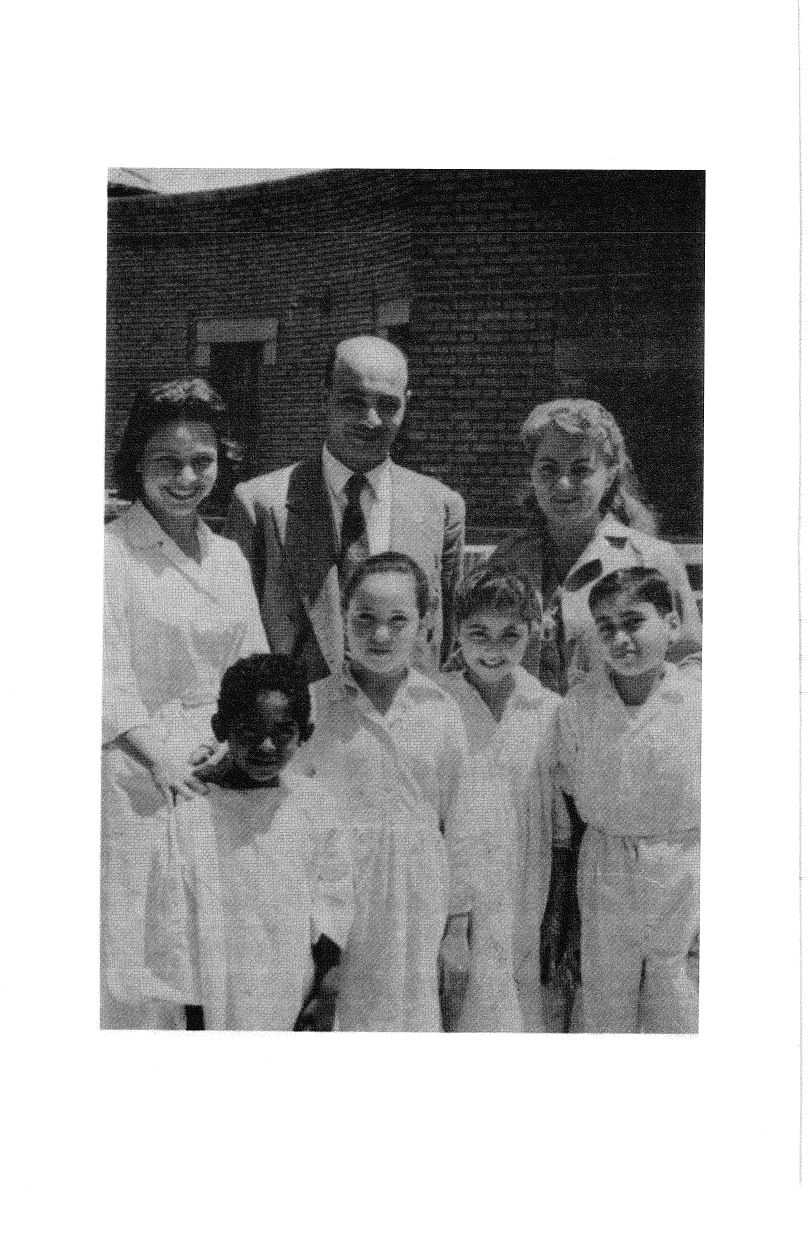

تعد تجربة الأستاذة“سوسن جريس عبد الله” في الدراسة والعمل تجربة ذات طبيعة خاصة، لأنها كانت من المصريات القلائل – وربما المصرية الوحيدة – التي درست في مدرسة الراهبات الألمانيات بالإسكندرية ثم عملت فيها بعد تخرجها مباشرة، وهي هنا تروي ذكريات هذه الفترة المهمة في حياتها وحياة مصر منذ أن ولدت في الإسكندرية في ٢٥ أغسطس ١٩٤٥…

((أنا دخلت الـ Kindergarten بمدرسة الراهبات وعمري كان تلات سنين ونصف. كان وقتها بيدخلوها أصغر من السن بتاع دلوقتي.. وقتها كان جارنا الدكتور“ياقوت السهوي” ومن حب بابا فيه سماني على اسم بنته“سوسن” ودخلت كمان المدرسة الألمانية زي ما هي دخلت بالرغم من إن إخواتي البنات واحدة منهم خدت طريق الإنجليزي – مدرسة الأمريكان – والتانية خدت طريق الفرنساوي برضه في Saint Joseph)).

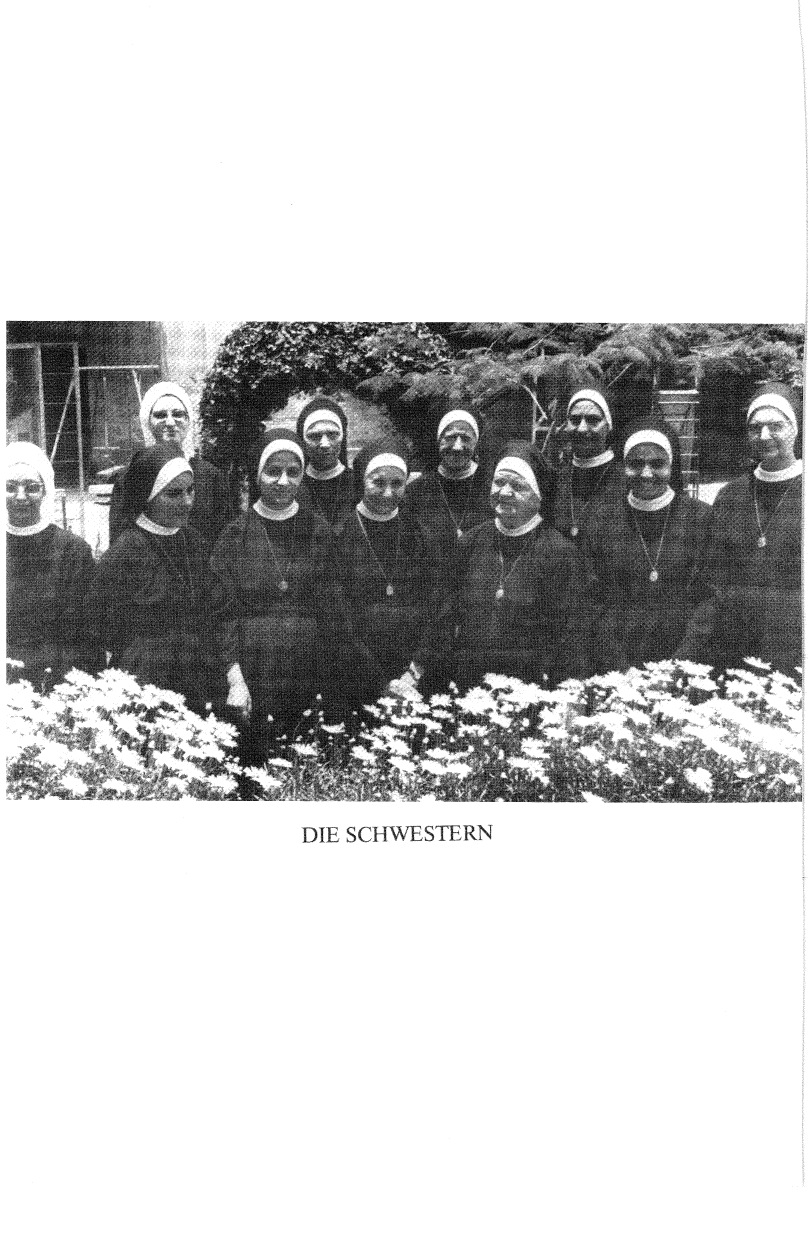

كان كل المدرسات في المدرسة راهبات ألمانيات فقط، ولم يكن هناك أي جنسيات أخرى على الأقل في المرحلة الأولى التي التحقت فيها الأستاذة“سوسن جريس” بالمدرسة وهي مرحلة الحضانة التي لا تزال ملحقة بمقر المدرسة حتى وقتنا هذا، لكن زاد عدد فصولها من فصل واحد إلى اثنين…

((كنت باروح المدرسة طبعاً بأتوبيس المدرسة، فكنت أروح مع البنات الكبار والساعة تمانية إلا ربع.. ده أقصى حد لازم نتواجد فيه في المدرسة علشان نكون كلنا هناك قبل جرس الصبح ما يضرب، وكان اليوم اللي بنقضيه في الحضانة عبارة عن إننا بنلعب ألعاب مختلفة، فيه فترة كانت خاصة بالأكل زي أي حضانة طبعاً. وأتذكر كويس قوي إني شفت الراهبة“إندفوانزا” كانت حريصة جدًا على إننا ناكل الأكل بتاعنا كله)).

كان النظام المتبع في المدرسة الألمانية وقتها أنها لن تقدم وجبات لطلابها بشرط أن يجلبوا هم طعامهم من منازلهم على أن تكون هناك متابعة دقيقة وصارمة وتربوية في ذات الوقت للتأكد من أن الطالبات تناولن طعامهن.. لكن كانت هناك بعض المغامرات الطفولية طبعًا…

((اللي ماكانش بيخلص الأكل بتاعه كان لازم يقعد في الفصل وماينزلش يلعب مع التانيين في الفسحة. طبعاً دي كانت حاجة بتزعلنا قوي. فأنا مرة أتذكر إن أنا أخدت معايا الأكل بتاعي أخلصه، أخدته معايا ولما نزلنا نلعب حطيته ورا الشجرة وخبيته، لكن الرعاية في المدرسة كانت رعاية فوق الوصف. يعني“إندفوانزا” شافت المنظر ده ومادتنيش أي خبر، ماحسستنيش إنها خدت بالها من اللي حصل، لما لاقتني بقى خلصت لعب وأنا طبعاً تخلصت من الساندوتش بتاعي فرحانة جدًا مافيش أكل خلاص. طلعت فوق لاقيت الطبق بتاعي محطوط على الترابيزة وفيه الساندوتش بتاعي تاني وحاجتي متجهزة على إني لازم آكل. وطبعاً أنا اتخضيت… ازاي حصل كده وكنت زعلانة جدًا جدًا ولاقيت إنها بدون تأنيب، بدون ضرب، بدون ما زعلتني بدون ما عملت أي حاجة تؤلمني أو تخجلني قدام التانيين ورتني إن الكذب مالوش رجلين… طبعاً ماتكررتش العملية دي ثاني وكنت ملزمة إني آكل أكلي دايماً ومش أسيبه، حتى هي كانت لما كبرت تقول لي:”بصي إنت طويلة وعريضة ازاي علشان كنت باخلِّيك تاكلي الأكل كله“…)).

ولكل هذا فإن ذكرياتها عن الراهبات حتى قبل التحاقها بالمدرسة كانت طيبة جدا…

((عمرنا ما خفنا من الراهبات، بالعكس كنا نلاقي منهم كل محبة وكل حنان وكل رعاية، يعني حتى الواحد لما كبر شوية شاف قد إيه كم العطاء، الراهبات لما بيزَعلوا بنت هم بيتألموا، يعني هم عايزين الشدة في التربية لكن في نفس الوقت بتمتزج بالمحبة والحنان فمايسيبوش البنت زعلانة، لازم بأسلوبهم التربوي وبمحبتهم العميقة لازم بيبدأوا الأمر بحيث إنهم يوصلوا للي هم عاوزينه في تربية البنت بأسلوب سليم)).

وفي الروضة التابعة للمدرسة التي تأسست عام ١٨٨٤ ولا تزال قائمة حتى يومنا هذا في مقرها الأساسي٣٢ صلاح الدين بين حي العطارين واللبان بالإسكندرية، تعلمت الأستاذة“سوسن جريس” القراءة والكتابة والحساب واللغتين الألمانية والفرنسية بجانب مبادئ اللغة العربية التي دخلت في المنهج في أواخر الأربعينيات لأول مرة ثم جاءت المرحلة الابتدائية…

((وكان عندنا زي مدرسي عبارة عن جيب كحلي وبلوزة بيضا وجاكيت كحلي، والشراب كان لازم أبيض والشوز لازم سوداــ وبرنيطة كحلي برضه، وكنا لازم نلبس البرنيطة صيف شتا، والزي كلنا، لازم الزي يبقى كامل، الزي كان محترم جدًا جدًا للجميع وكان فيه التزام شديد من الجميع، طبعاً البيت كان حريص على إن الزي يبقى متوفر كل يوم. مافيش يوم مثلا أقدر أروح وأقول:”الجوب بتتغسل، أنا جاية بجوب تانية” زي ما بقينا نسمع في الأيام الحديثة. كنا ملتزمين جدًا جدًا ويندر ما تلاقي حد لظرف اضطراري جدًا مش لابس الزي ويبقى لها اعتذار ويبقى لها موال.. فصلي في السنوات الأخيرة على ما أذكر كان 13 ــ 14 مش أكتر من كده. المصريات ماكانوش کتار بتاع 4 أو 5 بس دلوقت نسبتهم أكتر من 90%، بس كان معانا زمان جنسيات متعددة: إيطاليات، ألمانيات، يونانيات، كان فيه يوغوسلافيات وشوام كمان)).

ولم تكن الدراسة في مدرسة الراهبات الألمانيات عادية أو تقليدية، وإنما كانت بفعل النظام الصارم فيها تتطلب مجهودًا أكثر ومذاكرة لساعات أطول لكن من قال إن هذا أمر سيئ…

((أنا النهارده مازلت أقدر أحكم وأذكر إنه فعلاً احنا اتربينا تربية يعني مش عايزة أقول صارمة، لأ تربية حكيمة… يعني إيه الواحد مايعملش الغلط مش العنف لأ يمكن كان بالمثَل. يمكن كانوا مثل لينا، يعني كانوا بيدونا المثل اللي نقتدي بيه في حياتنا، فعلاً، يعني الواحد مايذكرش أي عنف أو أي شدة، وعشان كده كل اللي أتذكره إن كل اللي كان في الأسرة والبيت اللي أنا عايشة فيه كان دايمًا بيمدح في المدرسة، في التربية، في الدراسة… فعلاً كانت مميزة، طول عمرها مميزة)).

ورغم أن كل المدرسات بالمدرسة الألمانية للراهبات بالإسكندرية كن من الراهبات فإن“فراو إنكوخ” التي كانت تدرس الألمانية كانت هي الاستثناء..

((كانت قيمة كبيرة في المدرسة، يعني تكاد تكون من الراهبات.. كانت الوحيدة في هيئة التدريس اللي مختلفة عن الكل وكانت بتحب مصر جداً، كانت بتحب تدرس في مصر جدًا وكانت شديدة بقى شدة لا يتخيلها أحد وطبعاً كانت محبوبة من أولياء الأمور. دي“فراو إنكوخ” دي أجمل ست شفتها في الوجود، ليه؟ علشان دايماً عايزة الكمال، دايماً عايزة الكمال)).

وبجانب“فراو إنكوخ” دخلت المدرسات المصريات المدرسة الألمانية للراهبات لأول مرة، كن يقمن بتدريس اللغة العربية شريطة أن يكن خريجات مدارس المعلمات ويتقن اللغة الإنجليزية والفرنسية، ومع قلة الإقبال في أوربا على الرهبنة فقد كان لابد للمدرسة أن تستعين بمدرسات ألمانيات معارات من بلادهن، لكنهن لم يكن أي مدرسات…

((أذكر إنهم كانوا خريجي جامعات… مثلا“كونستانسيا” كانت بتدينا Mathematik English وكانت خريجة جامعة كامبريدج وده وقت ما كنت أنا في المدرسة وكانت المناهج، ماكانتش بالظبط مناهج التربية والتعليم، كان المدرسة ممكن تمشي على مناهج مخالفة وده ماكانش فيه قيود. ابتدت في فترة ما القيود طبعاً تتحط على التعليم بحيث يبقى كله منهج عام)).

واللافت أن مدرسة الراهبات الألمانية قبل أن تلتزم بنظام التعليم المصري كانت تمنح الشهادة في مجالين متنوعين:

((المدرسة طول عمرها، يعني من سنة ٢٥ مثلاً، كانت تعطي شهادة القسم التجاري… الشهادات التانية اللي كانت بتؤهل ليها المدرسة كانت شهادة اسمها“المتليريرافيا“، كانت بتتاخد بعد الشهادة الإعدادية بسنة. بعد الشهادة الإعدادية كانت المدرسة بتوجه البنت هل هي تلتحق بالقسم التجاري ولا بالقسم الثانوي. القسم الثانوي برضه كان بيتوقف عند“المتليريرافيا” مافيش أكتر من كده ومعاه القسم التجاري اللي في الأول خالص كان سنة واحدة، بس كانت سنة شاقة جدًا جداً. كان ١٢ شهر مش سبع تمان شهور، يعني تعتبر سنتين في سنة، وكانت مدرسة الراهبات الألمانية في الإسكندرية هي الوحيدة اللي فيها القسم ده، حتى مدارسنا في القاهرة ماكانش فيها القسم ده ومازال مافيهاش القسم ده. هم تقريباً بيفتحوا السنة اللي جاية أو السنة دي بيحاولوا. وكانت بقية المدرسة تنتهي الساعة اتنين والقسم التجاري أربعة وكنا أوقات بنشتغل ست أيام في الأسبوع رغم إن الإجازة دي كانت الجمعة والأحد)).

وفي القسم التجاري بالمدرسة الألمانية للراهبات بالإسكندرية الذي تخرجت فيه الأستاذة“سوسن جريس“، تتذكر جيدًا وبود وامتنان كبيرين الراهبة“شفستر إيدينود“…

((كانت قوية جدًا جداً، حنينة جدًا جداً. يعني كنا نهابها ونعشقها الاتنين في بعض، كنا بنعيش معاها طول اليوم ولا يمكن لواحد ينساها أبدًا أبداً.. كانت بتعيش معانا طول النهار ونخلص كل يوم مش قبل الساعة أربعة بعد الضهر كل يوم. طبعاً كانت يعني حاسّة بمسئولية كبيرة تجاهنا قوي. وحاسّة إن البنات دول هيتخرجوا من المدرسة وهينزلوا لميدان العمل فهي حاسة إنها لازم تديهم أكبر قدر من المعونة لحياتهم في العمل أو في حياتهم الشخصية في بيوتهم، فماعندهاش مانع أبداً إنها في وسط الامتحان تقوّم واحدة علشان فيه صورة معووجة قدامها. تقول لها:”ازاي الصورة دي وإنت قعدت مكانك والصورة دي سيباها معووجة“)).

ويبدو أن علاقة الحب التي جمعت بين الأستاذة“سوسن جريس” والمدرسة وراهباتها بالإضافة إلى تفوقها وتميزها الملحوظ كانت أسبابًا رئيسية فيما سيحدث بعد تخرجها في المدرسة…

((وأنا بامتحن في القسم التجاري، لقيت المديرة“شفستر سيسيليا” واقفة جنبي وأنا باعمل امتحان، وتاني يوم الصبح – كان يوم سبت – كنت في المدرسة وقالت لي:”أنا عايزاك بكرة تيجي تساعدينا شوية“. طبعاً بالنسبة لي الشغل ده من ناحية بابا كان مرفوض، ماكانش يحب إني أنا أشتغل لأننا كنا في فترة انتقالية في جزئية النظرة لعمل المرأة وكمان بابا كان تاجر قطن وكان مش بيفكر خالص في الحاجه دي وكان بيقول“هتشتغلي ليه وإنت مش محتاجة؟” بس دي المديرة هي اللي طلبت مني ده.. كان فيه هيبة كبيرة تجاهها وماكانش عندي غير إني أقول“حاضر“..)).

وهكذا ذهبت الأستاذة“سوسن جريس” إلى منزلها وهي تجهز نفسها لمعركة من أجل أن تنال موافقة الأب.. إلا أن ما حدث يومها كان مفاجأة…

((رحت البيت وقلت لهم على الموضوع فبابا قال لي:”طبعاً لازم تروحي تساعديهم دول ناس ربوك ولهم فضل عظيم عليك ولازم أي حاجة يطلبوها منك لازم طبعاً إنت في خدمتهم على طول بالظبط زي احنا في البيت هنا.. هم بالنسبة لك زي بابا وماما بالظبط، دول زيينا بالظبط“. طبعاً دي حاجة جميلة.. الكلام ده كان يوم السبت فأنا رحت يوم الإتنين أشوف“شفستر سیسیلیا” لاقيتها مش موجودة، وبعدين جيت رحت الأوضة أبص فلاقيتها قاعدة بدالها واحدة تانية أنا مش عارفاها التانية مين دي. أتاري التانية دي هي المديرة بتاعة القاهرة وبدلوا بين القاهرة وما بين إسكندرية. كان دايماً الراهبات في الإدارة كل ست سنين لازم المديرة كانت تتغير. فرحت الصبح لاقيت“شفستر إنجبورج” اللي هي المديرة بتاعة القاهرة، هي اللي قاعدة في المكتب بدل“شفستر سيسيليا“، فأنا الحقيقة اتخضيت.. قلت:”دي ضيفة ولّا مين؟“. أنا مش عارفة دي مين وماحدش قال لي حاجة، فدخلت قلت لها:”شفستر سيسيليا موجودة؟“، قالت لي“عاوزاها ليه؟” قلت لها:”لأ مافيش حاجة أصل هي قالت لي أجي النهارده علشان عايزاني أساعدكم شوية” فخدت الأمر طبيعي ودخلت، وبعدين قالت لي:”نجلد كتب علشان نجهزهم للسنة الجديدة“…)).

كانت الكتب الدراسية التي يتم بيعها للطلاب وقتها يتم تجليدها في المدرسة وتباع لهم مجلدة بهذه الطريقة، وبعد أن انتهت الأستاذة“سوسن جريس” من مهمتها الأولى جاء الدور على جدول المدرسين ثم تنوعت الأعمال والمهام…

((كل يوم كنت باعمل حاجة جديدة. وفضلت على أساس إني مش هاتعين ولا هاشتغل ولا حاجة، أنا باساعد شوية.. بعد فترة“امضي ورقة” طبعاً أنا كتلميذة في المدرسة وناس كبار ومديرة بتقول لي:”امضي ورقة” لا بصيت ولا قريت بامضي إيه. مضيت وخلاص بكل بساطة وبكل سذاجة، طبعاً بيتي ومدرستي مافيش حاجة غلط منتظراها فمضيت ورقة. بعد فترة وفي سنة ١٩٦٣ لاقيت نفسي متعينة بالطريقة دي واشتغلت فترة كبيرة من 63 لتقريباً 73 سكرتيرة في المدرسة وبعدين كان معانا مدام“سنية” كانت هي المديرة المساعدة في الفترة الأخيرة، وطلعت معاش وبعدين أنا كنت مكانها بقى مديرة مساعدة في المدرسة)).

وهكذا أتيح للسيدة“سوسن جريس” أن تكون ملازمة للراهبات طول سنين طويلة، مرة وهي طالبة بالمدرسة، ومرة أخرى وهي تعمل معهن جنبًا إلى جنب…

((في الأزمنة دي يمكن كان الطريقة والتفكير والمفاهيم، كله مختلف عن دلوقتي، يعني مثلا مازالت“شفستر کارولا” محتفظة بنفس الجملة وترددها – لما كان ييجي بنات يتقدموا ومش قادرين يدفعوا – تقول لي:”حرام احنا أساساً جينا مصر علشان نعلم الفقير قبل الغني“، فده المنطق اللي في أعماق أحاسيسهم وبيشتغلوا بيه هنا في مصر… هم كانوا عايزين يعملوا من البنت إنسانة تعيش في المجتمع، إنسانة سوية، إنسانة متعلمة ويوصلوا بيها لأقصى ما في وسعهم بإنهم يعدوها للمجتمع كأم صالحة وعشان كده غرسوا فينا أقصى حدود التواضع)).

وكان النظام المتبع في إرسال الراهبات من الأديرة إلى مصر صارمًا وتنفيذه فوريًا فيمكن لأحدهن أن تتواجد في القاهرة يومًا ما وفي اليوم التالي يجب عليها أن تنتقل إلى الإسكندرية أو حتى تعود إلى ألمانيا. كما أن نظام الإجازات كان دقيقًا ويقضي بإجازة أسبوعين أو ثلاثة على الأكثر كل أربع سنوات ويجب على الجميع أن يلتزم بطبيعة الحال.. ذات الأمر ينطبق على غطاء الرأس…

((كان غطاء الرأس كده على شكل هرم وطالع منه حتتين كده على الأكتاف، ده أبيض منشي فعلشان الواحد يمشي في قلب حاجة منشية كده ويحرك رأسه فيها، طبعاً دي حاجة صعبة، وفوقيه كان تاني إسود بنفس الموديل متغطي عليه نفس اللبس بتاعهم كان يمكن أوسع من كده أو أتقل من كده. دلوقتي طبعاً نفس التفصيلة اتغيرت. والراهبات اللي كانوا أكبر في السن وقتها كانوا متأزمين جدًا ازاي هيغيروا، دي حاجة صعبة لكن مش لهم الكلمة، يعني كانوا يتكلموا معانا احنا مثلاً لأننا بناتهم، يفضفضوا معانا ويقولوا لنا:”الزي بتاعنا واخدين عليه لكن دلوقتي الرئاسة عاوزاه يتغير ولازم نلتزم“..)).

ولأن المدرسة كانت بمثابة“بيت للراهبات” فقد كن منعزلات عن العالم الخارجي ولا يوجد أي تأثير على الأحداث التي تحدث خارج سور المدرسة على العلاقات التي تجمع بين المدرسات والطالبات وأولياء الأمور…

((المدرسة طول عمرها عايشة في جو هادي ومستقر من جميع النواحي ولا بسبب جنسية حصل حاجة ولا بسبب أديان حصل حاجة… الحياة مستقرة آمنة جوه المدرسة طول عمرها. مافيش أي موضوع سياسي تدخل في المدرسة في الفترة اللي أنا فيها. يعني كان المواضيع دي مقتصرة مثلاً على حصص اللغة العربية بتعليمات من الإدارة التعليمية، وكمان كان البيت مع المدرسة يد واحدة، فكل الأمور ماشية بسيطة… أي خلاف، أي حاجة، بمجرد تليفون صغير بتلاقي ولي الأمر جه بناء على رغبة المدرسة وأي طلب، أي حاجة، يعني فيه تفاهم سريع وبت في الأمور سريع جدًا جدًا بحيث إن لا تحدث أي مشاكل من أي نوع)).

وفي هذا الجو المثالي كان من الطبيعي جدًا ألا تكون هناك دروس خصوصية وأن تكون المدرسة في ذات الوقت أرضًا خصبة تتفتح فيها كل بذور الموهبة…

((ماكانش فيه حاجة اسمها دروس خصوصيه، كان الواحد في المدرسه لازم ينتبه انتباه تام لأنه لما هيروح البيت أي حاجة لازم يتصرف لوحده. البيت عندي ماكانش حد بيتكلم ألماني فأنا كنت لازم أعتمد على نفسي كلية، ودايماً كانوا المدرسين أو الراهبات كانوا يقولوا لنا أي حاجة مش فاهمينها تيجوا لينا في الفسحة، احنا مستعدين نفهمكم أي حاجة إنتم مش فاهمينها. وكانوا دايماً على استعداد. مافيش مرة واحدة مننا لجأت لمدرسة ماكانش طلبها اتجاب أو اتشرح لها أي حاجة مش فهماها. يعني دي كانت حاجة جميلة جداً، كمان الهوايات كانت موجودة بس ماكانتش في صور هوايات، هي كانت بتيجي من خلال الحصص العادية بتاعتنا، يعني مثلاً عندنا أشغال يدوية ودي لذيذة جدًا بالنسبة لنا، كانت التربية الرياضية كنا بنلعب basket مثلاً. والأشغال اليدوية كنا بنعمل حاجات جميلة جدًا ونعمل معارض وكان معارض الرسم برضه جميلة. فدي كانت طبعاً بتشبع الهوايات كلها تقريباً)).

وبعد قيام ثورة يوليو بدا أن هناك اتجاهًا واضحًا لتعريب المدارس الأجنبية أو على أقل تقدير تدريس المناهج باللغة العربية فيها، وفي عام 1967 طلبت مدرسة الراهبات الألمانية ذلك من وزارة التربية والتعليم حتى يعترف بشهاداتها في مصر وكان للأستاذة“سوسن جريس” دور مهم في ذلك الأمر…

((ابتدينا نعد الطالبات للشهادات الرسمية المصرية وكان الوضع أياميها كانت ترجمة المناهج المصرية للشهادة الإعدادية وللشهادة الثانوية وأنا اشتركت في الترجمة كتير جداً، طبعاً بمعونة المدرسين نفسهم اللي بيدرسوا المادة. يعني كنا نترجم وهم يراجعوا أو نترجم معاهم وهم يصقلوا باللغة الألمانية. وبعد كده فكرت المدرسة إنها تعمل جزء بالعربي وجزء بالألماني يعني فترات. وحتى عندي بنت من بناتي عملتها سنة عربي والسنة اللي وراها ألماني وبعد كده قالوا:”طيب ليه مانعملش نظام الأبيتور بقى؟” اللي هو الثانوية العامة الألمانية، ومدتها أربع سنوات والشهادة بقى بتاعة القسم التجاري خليناها تلات سنين، هي كانت سنتين، وده علشان نقدر ندي فرصة للبنات إن هم يدخلوا الجامعة علشان الأول كانت سنتين ماكانش ممكن يدخلوا الجامعة وكان بيحصل إن البنت تيجى في سنة ثانية وتذاكر حاجتين: منازل ثانوية عامة وهي بتعمل الشهادة التجاري. طبعاً ده كان بيربك البنت وبيضيع منها درجات وكان مجهد وخدنا للقسم التجاري معادلة بالثانوي التجاري العادي على أساس إن ده يكون سلم ليها لدخول الجامعة)).

ورغم أن المدرسة لا تزال في مكانها حتى يومنا هذا لكن هناك تغيرات حدثت بطبيعة الحال…

((زمان الإسكندرية كلها كانت أهدأ من كده كتير جدًا جداً، كانت الشوارع فاضية، فيه مناطق تحسي إن الفيلات فيها كام فيلا هم اللي شاغلين المنطقة. دلوقتي طبعاً تطورت الأحوال والعمارات كترت والمباني كترت والناس كترت، حتى جنب المدرسة دلوقتي فيه شوية ورش كتير والجو مابقاش هادي زي الأول. المنطقة كانت هادية وجميلة عن دلوقتي كتير قوي قوي وبرغم ذلك الناس اللي يدخلوا المدرسة دلوقتي يقولوا إنتم عايشين في واحة مستقلة في إسكندرية)):

ولكل هذا فإن الأستاذة“سوسن جريس” لا تزال تنظر الآن إلى مدرسة الراهبات الألمانية نظرة كلها حنين وحب وامتنان…

((المدرسة زي بيتي بالظبط.. أنا عشت في مدرستي وقت أكتر ما عشته في بيتي، وعشت في مدرستي وقت أكتر ما عشته في وسط أهلي، حتى بعد ما أنهيت دراستي واشتغلت هناك عمري ما اعتبرت إني أنا رايحة شغل. أنا رحت من بيت لبيت قضيت كام ساعة هنا وكام ساعة هنا.. عمري ما حسبتها غير كده وعشان كده شغلي في المدرسة كان متعة وبس)).

*الإسكندرية في يناير ٢٠٠٤

رغم أن التعليم في هذه السنوات البعيدة كان مكلفًا، فإن الأب أصر على أن يلحق أبناءه الثلاثة بالمدارس، لذا فقد التحقت“فضيلة توفيق عبد العزيز” – أو“أبلة فضيلة” كما يعرفها بهذا الاسم أجيال كاملة – مثل شقيقها وشقيقتها بالروضة في وقت مبكر جدًا، وهي لم تزل بعد في الثالثة من عمرها وهناك ورغم هذه السنوات القليلة جدًا التي تحملها ظهرت أولى ملامح النبوغ والحكي…

((الروضة كان اسمها“أطفال الأمراء” ويومها جاء لزيارتنا وزير التعليم آنذاك“هيكل باشا” طلبوا مني أن أكون من يقابله من أطفال الروضة وأن أقول له“شرفتنا يا معالي الوزير“، أيامها كان هناك تعليم حقيقي كانت هناك رعاية كاملة؛ وفسحة طويلة يمكن أن نمارس النشاط فيها الذي كان يتنوع ما بين الرياضة والموسيقى والتدبير المنزلي.. وعلى فكرة أنا كنت شاطرة في الموسيقى)).

في هذا الوقت كان التعليم يمتد إلى 14 سنة بالنسبة للبنات و13 للأولاد؛ ثلاث سنوات في الروضة وأربع في الابتدائي وست سنوات في الثانوي للبنات وخمس فقط للأولاد ثم الجامعة بعد ذلك لمن يريد الالتحاق. وعندما انتهت أبلة“فضيلة” من مرحلة الحضانة التحقت بمدرسة“العباسية الابتدائية” وهناك قابلت“مارجريت تاتشر“…

((كانت الناظرة إنجليزية اسمها“ميس ديليني” وكانت ككل الإنجليز صارمة في تربيتها حتى إنني بعدما شاهدت رئيسة الوزراء البريطانية“مارجريت تاتشر” بعد ذلك بعدة سنوات تذكرت“ميس ديليني” التي كانت تشبهها كثيرًا، إلا أن هذه الصرامة التي كانت تصل إلى التدقيق في ملابس الطلاب ومظهرهم الخارجي لم تكن قهرًا بل كانت انضباطًا جميلاً جدًا، كنا ندرس نفس المواد الموجودة الآن“عربي وحساب وهندسة وإنجليزي” إلا أني عمري ما أخدت درس خصوصي لأن المدرس كان زمان حريص جدًا على إنه يفهمنا في الحصة لكن أتذكر أيضًا.. أفتكر إن أكتر فصل قعدت فيه كان به ٢٥ طالبًا فقط، منذ فترة ذهبت لإحدى المدارس الابتدائية وجدت ۷۲ طالبًا في الفصل الواحد))!

في مرحلة ما قبل ثورة يوليو ١٩٥٢ كان هناك أكثر من نظام تعليمي في مصر، فهناك تعليم غير حكومي، ومدارس أجنبية، ومدارس راهبات، ومدارس مصرية.. وعندما خير الأب ابنته“فضيلة” بين المدرسة المصرية والأجنبية اختارت بكل ثقة وسرعة الأولى.. والأسباب تقولها لنا….

((عانيت كثيرًا من الاستعمار من وأنا صغيرة، كان أمام منزلنا في العباسية“كامب” إنجليزي كنت أراهم من البلكونة.. وفي يوم لم أجد في الغذاء البطاطس المحمرة التي أحبها فسألت أين هي فقالوا لي إن الإنجليز أخذوها…ويومها رأيت بعيني الإنجليز وهم يرمون البطاطس في الزبالة.. فكبرت وبداخلي كراهية للاستعمار ولذلك عندما خيرني أبي بين المدارس الأجنبية والمصرية قلت له:”أنا مش عاوزة أتعلم إنجليزي” لكنه رد عليّ وقال:”لأ لازم تتعلمي إنجليزي عشان سيدنا محمد رسول الله قال:”تعلم لغة القوم تأمن شرهم“، قلت له:”طب ما هي مدارسنا فيها إنجليزي“، ودخلت المدرسة المصرية)).

تبدو الصورة الثابتة لدينا أن التعليم في مصر في فترة ما قبل ثورة يوليو ١٩٥٢ كان طبقيًا مثلما هي الحال في معظم نواحي الحياة آنذاك.. أبلة“فضيلة” تنفي ذلك وبشدة.. وبالأدلة والأسماء…

((أنا فاكرة أنه كان معي في المدرسة الابتدائي زميلة كان والدها وزير التجارة“سليمان غنام” لكن لم يكن هناك تمييز بينها وبين أي واحدة منا.. لم تكن الناظرة تعاملها معاملة مختلفة لأنها بنت وزير مثلاً.. إطلاقًا، وهذا هو الجو الذي كان سائدًا في هذا الوقت، أذكر أنه كان يسكن بجوارنا“علي باشا صدقي” وكنا نتعامل معه بشكل عادي جدًا وكان هو أيضًا لطيفًا جدًا معنا كما أني لا أنسى أبدًا إن أبويا ربطني من رجلي في رجل السرير نص يوم عشان قلت للطباخ الذي يعمل عندنا:”إنت بربري“.. يومها منع أبي أي شخص من الدخول عليّ عقابًا لي لأني تكلمت مع الطباخ بشكل غير لائق)).

بعد أن انتهت أبلة“فضيلة” من دراستها الثانوية كانت تتطلع للالتحاق بكلية الآداب قسم اللغة الإنجليزية التي تحبها بشدة وأثبتت تفوقًا ملحوظًا فيها في سنوات الدراسة السابقة ولكن المعوقات جاءت من أكثر من جهة ليتحول المسار…

((كنا نسكن في عمارة الشبروايشي برمسيس عندما قال لي أبي إن د.”محمد الشبراويشي” يريد أن يتزوجني.. قلت له أريد أن أكمل تعليمي فرد علي:”وأنا ماعنديش بنات ماتتعلمش“، فوقف بجواري ضد رغبات الكثيرين وقرر أني سألتحق بالجامعة، إلا أنه قرر أن يكون ذلك في كلية الحقوق لأن أخي التحق بنفس الكلية التي كانت حلم الجميع آنذاك وكان الكل يتصور أن من يدخل حقوق سيخرج منها وزيرًا!، دخلت هذه الكلية على مضض لكني اكتشفت بعد ذلك أن دراسة الحقوق جميلة جدًا لأننا ندرس شريعة وقانون وتعلمنا المحاورة والنقاش والحديث مع أكثر من فئة)).

وهكذا يبدو أن الأب كان له تأثير كبير في حياة أبلة“فضيلة” وفي تكوينها الثقافي والإنساني، فهو الذي كان يشجعها على التعليم وكان يسعد بها عندما يجدها تقرأ في كتب“توفيق الحكيم” و“المنفلوطي” وغيرهما ولم يقف الأمر عند هذا فحسب…

((أبويا كان متنور جدًا، وكان دائمًا ما يقول لنا:”الإنسان يتسلح بالعلم والأخلاق” وكان يشجعنا على الاختلاط بجيراننا وأذكر أني كنت أذهب كثيرًا مع أولاد الجيران إلى السينما وفي وجود الشغالة من عندنا أو من عندهم، أبي علمنا الديمقراطية أيضًا منذ الصغر وفي أبسط الأشياء.. يعني عندما كان يأتيه الطباخ ليسأله ماذا سيطبخ لنا في الغذاء كان يسألنا جميعًا واحدًا واحدًا والأكلة التي يتفق عليها الأغلبية كانت هي التي نأكلها كلنا، أيضًا لم يضربني أبي أبدًا ولا مرة، لا أنا ولا أحد من إخوتي.. كان والدي دائمًا ما يقول إن الضرب للحيوان وبس.. تكفي نظرة من الأب أو الأم ليفهم الابن أنه أخطأ دون أي ضرب)).

وبقدر حضور الأب في حياتها، كانت الأم أيضًا حاضرة وبقوة…

((لما كنت أرجع البيت من المدرسة كانت أمي تفتح الشنطة وتفتش فيها، وذات يوم وجدت في الشنطة قلمًا ليس بقلمي فسألتني:”قلم من هذا” قلت لها إن قلمي ضاع وبحثت على قلم آخر حتى وجدت هذا القلم دون صاحب فقالت لي:”لأ تلاقي صاحبته دلوقتي بتدور عليه.. بكرة الصبح تاخديه تعطيه للمدرسة وتقولي لها ده مش قلمي“، وأظن أن البداية تبدأ من هنا، أحيانًا يسألني البعض لماذا يسرق بعض المسئولين الكبار البنوك وغيرها فأقول لهم لأنهم وهم صغيرين عملوا حاجات غلط لم ينبههم لها أحد لو كانت أمي قالت لي في هذا اليوم“عندك حق ما دام قلمك ضاع، خدي قلم أي حد تاني” لكانت قد زرعت فيّ خامة سيئة يمكن أن تفعل الأسوأ عندما أكبر، ولذلك فأمي كانت ومازالت مثلي الأعلى في الحياة وكان ليها بصمة كبيرة جدًا في حياتي الشخصية والعملية هي التي علمتني أن أتعامل بحكمة وهدوء في كل المواقف وده سر من أسرار نجاحي، ولذلك لما توفت سنة 70، بقيت مستغربة إن الدنيا لسه عايشة والعربيات ماشية، لكن بعد ما استعدت هدوئي بعد ثلاثة شهور دعوت ربنا إنه يعوضنا فيها خير فرزقني بعد وفاتها بسنة بابنتي“ريم“..)).

كانت الأم“فاطمة هانم” ذات جذور تركية وعملت لفترة وصيفة للسلطانة“ملك“، وكان الأب مصريًا حتى النخاع ذا أصول عريقة ممن يطلقون عليهم آنذاك“الأعيان“.. هل تسبب اختلاف الجذور في خلافات ما؟ تنفي أبلة“فضيلة” ذلك وبشدة.

((كانت أمي تحترم أبي جدًا، عمري ماعرفت إن والدي ووالدتي اختلفوا مع بعضهم البعض، حتى ولو حدث هذا لم نكن نعرف بذلك مطلقًا، هو نفس الأمر الذي فعلته عندما تزوجت، الخناقات أمام الأولاد شيء فظيع، إذا اختلف الأباء عليهم أن يكشفوا لبعضهم كل شيء في الليل بعيدًا عن الأبناء وفي الصباح لابد وأن تعود الأمور كما هي حتى ولو كان هذا تمثيلاً في تمثيل)).

وقد فتحنا الباب المغلق على الذكريات.. انسابت الأحداث وعادت الشخصيات

للظهور. ..

((كان لدي من الإخوات ثلاثة“علي حسني” – كانت الأسماء المركبة الثنائية منتشرة آنذاك – الذي دخلت معه كلية الحقوق لكنه توفي بعد تخرجه بعام واحد، ثم كانت هناك“يسر” التي درست الموسيقى في إيطاليا وتوفيت هي أيضًا هناك، وبقيت“محسنة” التي أصبحت ممثلة بعد ذلك)).

وتجسدت أمامنا الأماكن مرة أخرى…

((عمري ما أنسى شكل البيت وتقسيماته، كان يتكون من 5 حجرات منها واحدة مخصصة لأبي وأمي، وحجرة كنا نطلق عليها“الأوضة الحمرا” وكانت فيها كل شيء الكراسي والسجادة حمراء، وأذكر إن ناس كثيرة كانت تأتي إلينا لتجلس في“الفراندا” حتى يشاهدوا منها“المحمل” وهو في طريقه للكعبة“أيام العز بقي!” يومها كان كل الموجودين يتناولون الغذاء عندنا، وفاكرة كويس جدًا إن“الأسطى عبده” الطباخ هو الذي كان يقوم بكل شيء، لم تكن أمي تعرف تدخل المطبخ أصلاً، في القصر علموها البيانو والكروشية والفرنساوي لكن لم يعلموها الطبخ))!

الأب ابن عز والأم كانت في القصر.. دعونا نتخيل كم كان مصروف أبلة“فضيلة” وهي في المدرسة…

((35 قرشا، أنا فاكرة ده كويس، قرش لكل يوم في الشهر وخمسة قروش زيادة، كان القرش الواحد يكفي لأن أشتري شيكولاتة وحاجة ساقعة، ولم نكن نصرف فلوس في المواصلات لأنه كان فيه الأسطى“عبد الحميد” سواق التاكسي الذي كان يذهب بنا كل يوم إلى المدرسة، وأفتكر كويس جدًا أنه دائمًا ما كان يقرأ قرآن الصبح طول ما احنا في التاكسي، والعادة الحلوة دي اتعلمتها منه ولغاية دلوقت أول ما أركب العربية لازم أقرا قرآن)).

في الجامعة هل ظلت الـ 35 قرشا عصية على التغيير؟! بالطبع لا.. كبرت أبلة“فضيلة” وكبرت معها اهتماماتها.. ودخلت كلية الحقوق في وقت شديد الأهمية في تاريخ مصر الحديث…