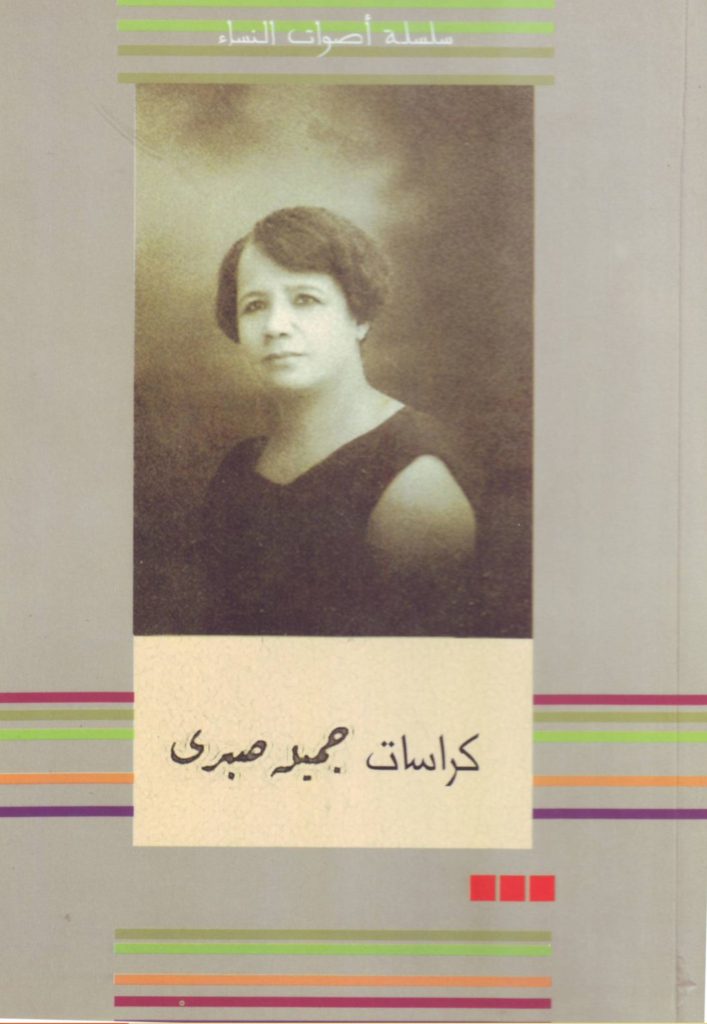

كراسات جميلة صبري

رقم الايداع:

2007/24493

الترقيم الدولي:

977-5895-21-9

رقم الطبعة:

الطبعة الأولى

اعداد بواسطة:

التقديم:

مراجعة:

إشراف:

تمهید

يصدر هذا الكتاب عن مؤسسة المرأة والذاكرة، وهي مؤسسة بحثية تولي اهتماماً خاصاً إلى مساهمات النساء العربيات في صباغة الثقافة وكتابة التاريخ العربي، وذلك بواسطة القيام بأنشطة بحثية تستهدف التعريف بأصوات النساء، كما تسلط الضوء على إنجازاتهن في المجال الثقافي. ولقد تبنت مؤسسة المرأة والذاكرة مشروع إعادة نشر الكتب والمقالات المهمة التي كتبتها النساء في العصر الحديث من أجل التذكير بها والاستفادة منها, كما تقوم المؤسسة ببناء مكتبة تاريخ شفاهي للنساء المصريات تضم سير حياة نساء قمن بدور متميز في المجال العام.

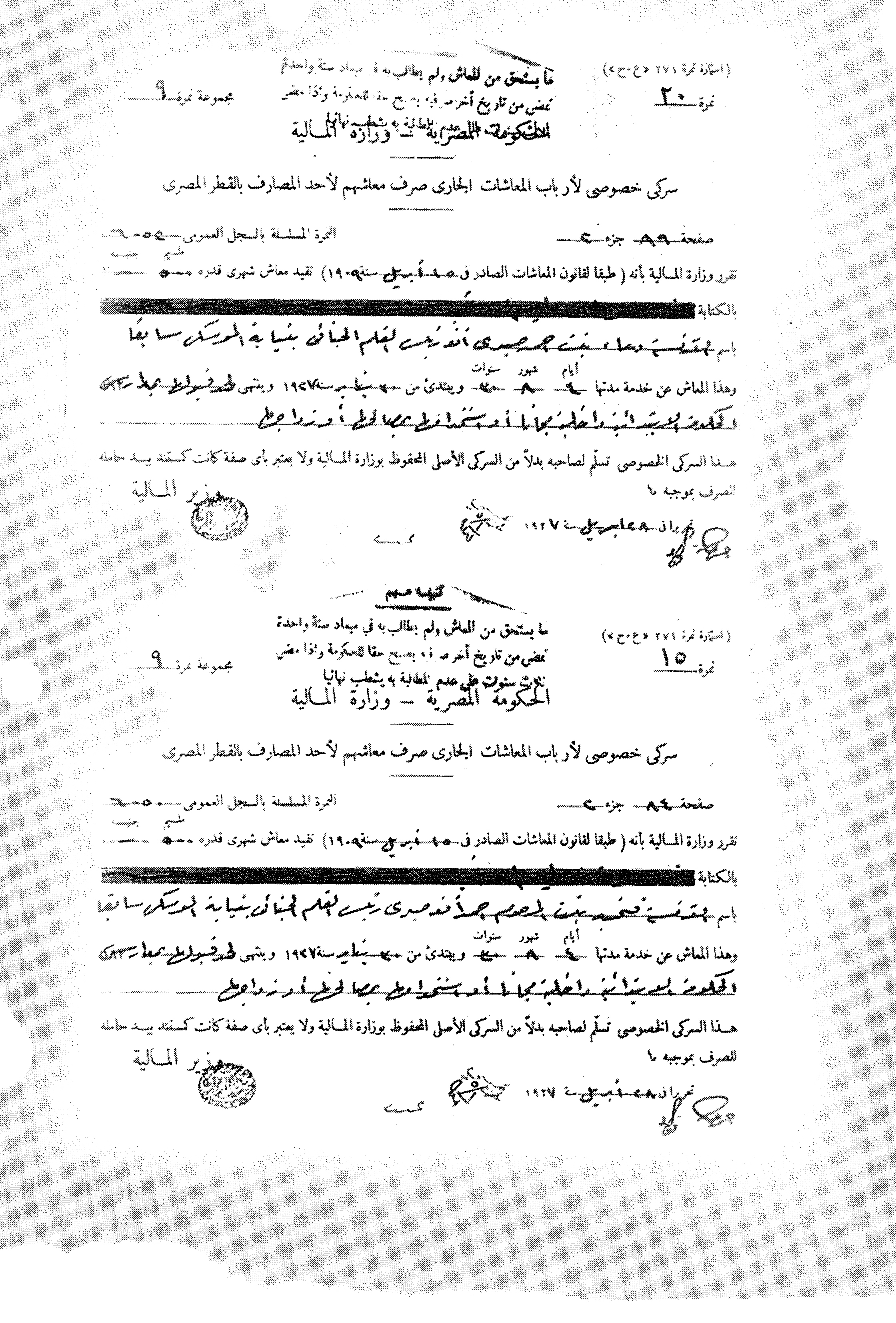

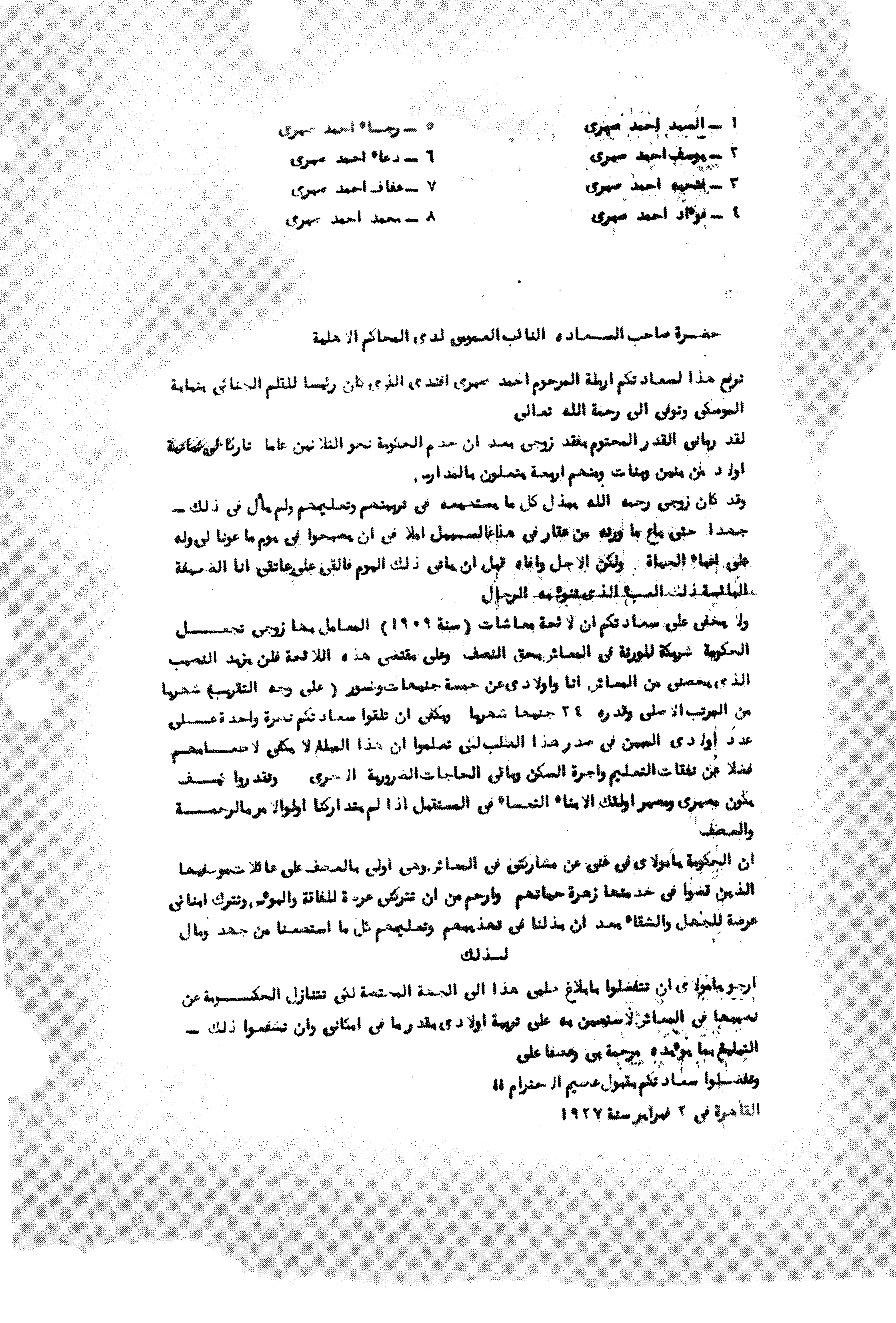

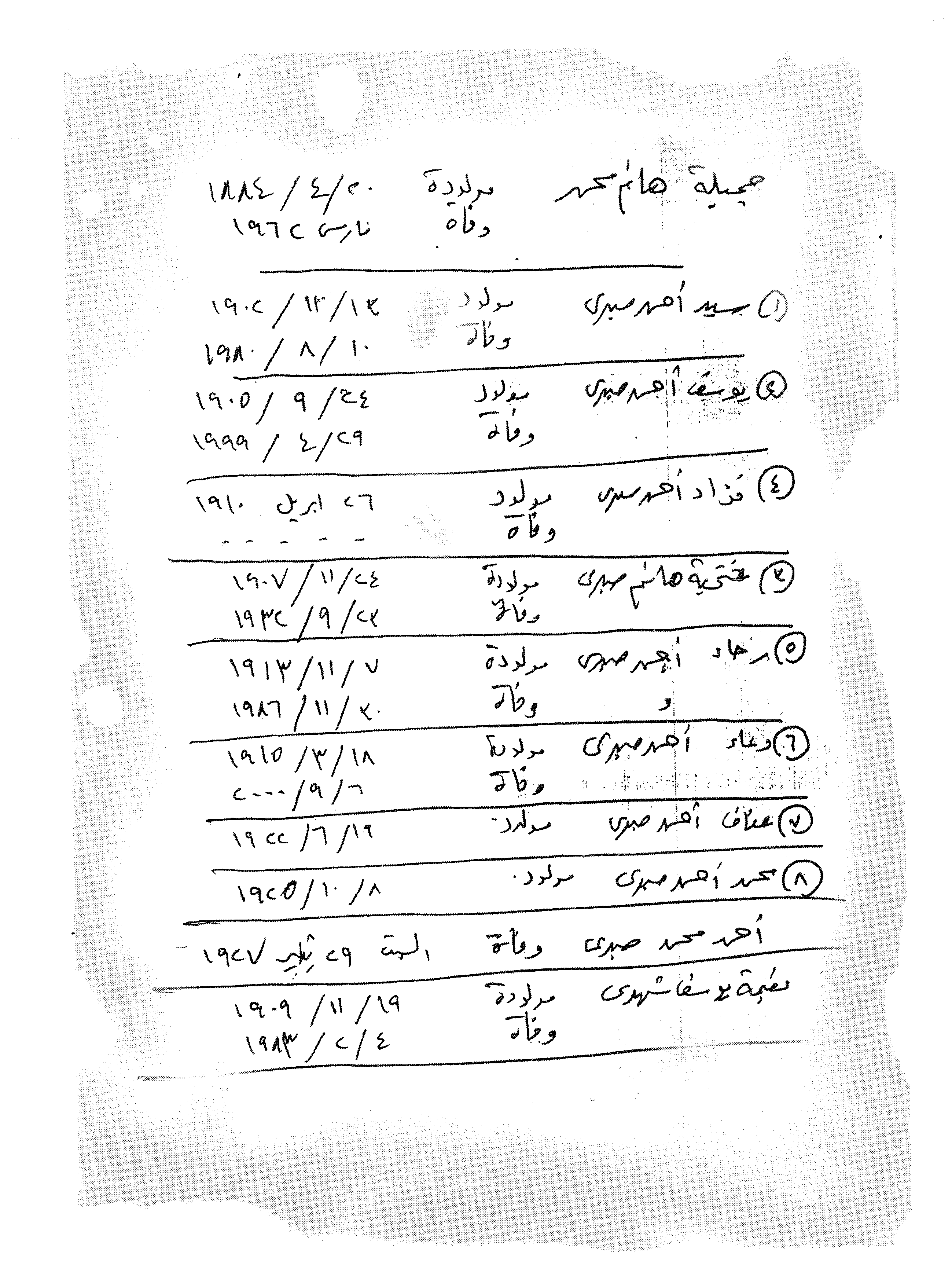

تتشرف مؤسسة المرأة والذاكرة بنشر مذكرات جميلة صبري (١٨٨٧– ١٩٦٢) وإخراجها إلى النور بعد ما يقرب من نصف قرن من كتابتها. ويتميز هذا الكتاب بأنه لم ينشر من قبل, حيث ظلت الكراسات التي دونت فيها جميلة صبري سيرة حياتها محفوظة ضمن أوراق العائلة، وبالتحديد مع أصغر أبنائها، الفنان محمد صبري, الذي قام بدوره بإهدائها إلى الأستاذة صافي ناز كاظم.

ثم كان لنا الشرف أن تقرر الأستاذة صافي ناز كاظم إيداع الكراسات لدى المرأة والذاكرة لما عرفته عن اهتمام المؤسسة منذ نشأتها في ١٩٩٧ بالتذكير بتاريخ النساء العربيات وحفظه، وأيضاً لما شرعت المؤسسة من الإعداد له، وهو إنشاء مركز المرأة والذاكرة للوثائق والكتب، والذي يعطي أولوية قصوى لجمع وتوثيق الأوراق الخاصة بالنساء العربيات، حتى لا يصيبها النسيان، ولكي تكون في متناول يد الباحثين والباحثات المهتمين بالتاريخ الثقافي العربي.

كتبت جميلة صبري كراساتها السبع في فترات متقطعة على مدار عدة سنوات، فنجدها تكرر سرد بعض الأحداث والملاحظات مستخدمة أحيانًا نفس العبارات، مما يوحي أنها كانت تعيد كتابة هذه الأجزاء. وعند إخراج الكتاب, قمنا بحذف بعض الفقرات المكررة، كما قمنا بإعادة ترتيب تسلسل بعض الأجزاء. فيما عدا هذه التعديلات الطفيفة جداً، نصدر مذكرات جميلة صبري كما عبرت عن نفسها وبأسلوبها، لتلقي بالضوء على التاريخ الاجتماعي والسياسي في مصر في أواخر القرن التاسع عشر وبداية القرن العشرين.

هدى الصدة

رائدة مصرية في النهضة النسائية

كراسات جميلة صبري

رائدة مصرية في النهضة النسائية *

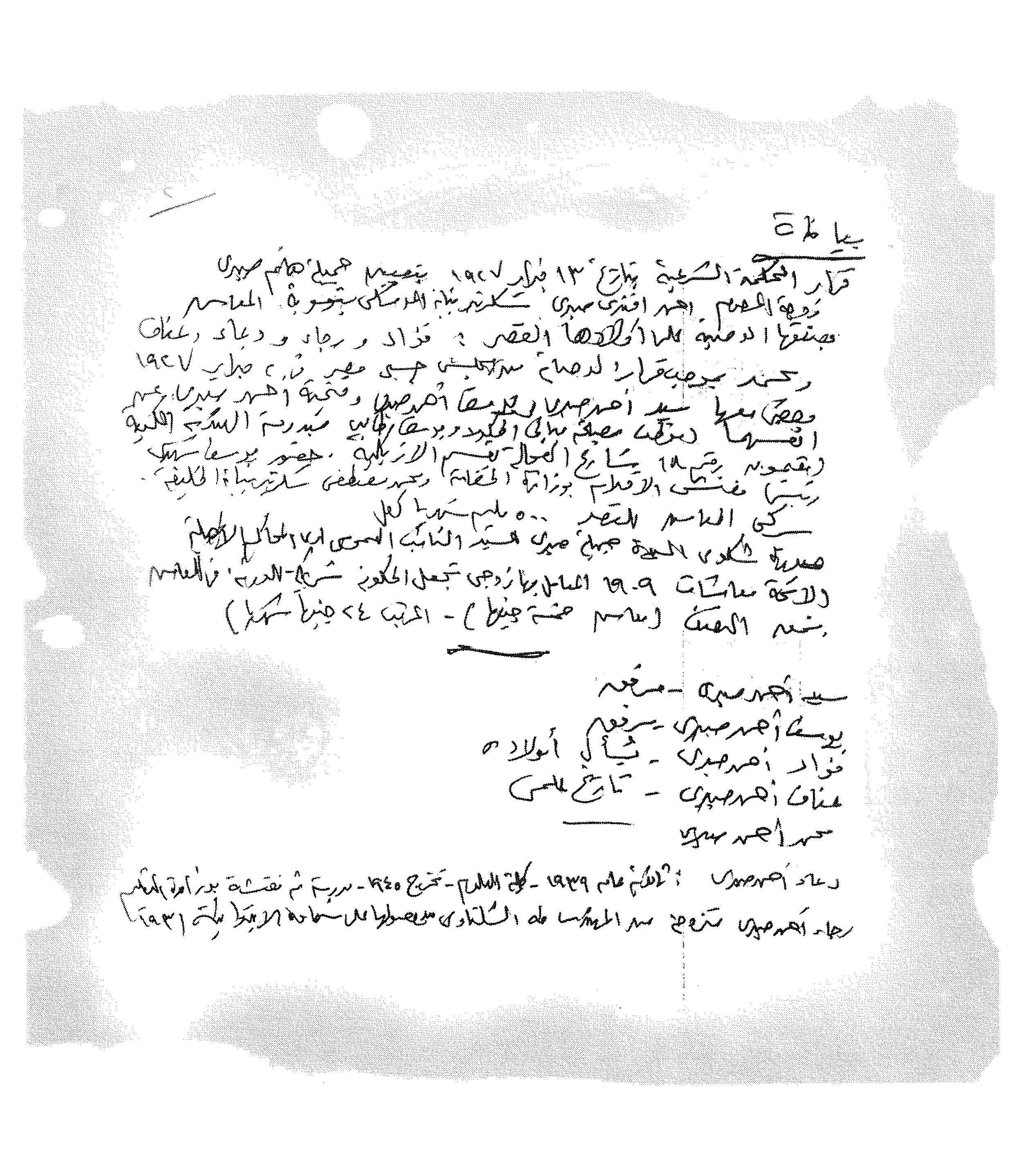

سبع كراسات، كل كراسة، كنظام وزارة المعارف العمومية, 30 صفحة تقريباً، مكتوب على واحدة منها: “حياة حافلة“, دونت فيها. بالقلم الرصاص أحياناً وبالريشة المحبرة أحياناً أخرى، جميلة هانم صبري, ۱۸۸۷ – ١٩٦٢, مذكراتها بصفتها رائدة مصرية في النهضة النسائية والوطنية منذ مطلع القرن العشرين. وقد دونتها بعد بلوغها الستين ومقاربتها السبعين، بناء على مناشدة المحيطين بها فعل ذلك. والكراسات، على الرغم من التكرار في سرد بعض الحوادث والوقائع, على درجة كبيرة من الأهمية، فقد احتوت على وصف شبه تفصيلي لشكل من أشكال الحكاية في البيت المصري نهاية القرن 19 ومطلع القرن العشرين، وأظهرت التأكيد على هاجس النهضة الوطنية والاجتماعية الذي كان يعتمل في الصدور، والتصورات المتناقضة والمختلفة لشكل هذه النهضة وعواملها وكيفية التحضير لها.

كما أن بها تصحيحاً وثبتاً لبعض الأمور الخاصة بتاريخ الحركة النسائية ونشاطها الاجتماعي وحكاية تأسيس جمعية “ترقية الفتاة“, وإنشاء مدارس بنات الأشراف التي اشتركت في إقامتها بالإسكندرية بعد سنة ١٩١٤ مع السيدات: بلقيس يسري، وزكية هانم حرم اتربي بك أبو العز, والسيدة منيرة حرم عبد الرحمن بك السيد أحمد، والسيدة خديجة حرم مصطفى بك الخادم، وحرم أمين بك شرين، وحرم عبد السلام رجب, وكيف استولت عليها الأستاذة نبوية موسى ونسبتها خطأ إليها.

وقد أسهبت كراسات السيدة جميلة صبري في تفصيل هذا الخطأ التاريخي وحكاية أصله وفصله فيما يمكن أن نورده في مكانه المناسب من هذا التعريف المبدئي بهذه الرائدة المجاهدة، وبمذكراتها التي لم تنشر من قبل، فقد ظلت لسنوات صفحات مطوية مجهولة في ملفات أصغر أبنائها زميلنا وصديقنا فنان الرسم والتصوير الضوئي محمد صبري (۸ – ۱۰ – ١٩٢٥) – رئيس قسم التصوير السابق بدار الهلال، قبل أن يتفضل بإهدائها إلي لتكون أمانة بعنقي، رغم اكتشافي – بعد قراءتي لها – أن السيدة الجليلة كتبت هذه الكراسات للنشر والذيوع، كما عبرت عن ذلك في أكثر من موقع، حين أكدت أنها تسجل هذه المذاكرات لكي يستفيد الوطن من تجاربها وخبراتها وأرائها وشهاداتها، ونراها، حين ترصد قدرتها على تذكر أشياء حدثت لها وهي في الثالثة من عمرها, تؤكد أنها تسجل الظاهرة لعلها تكون مفيدة لبحث طبي، ولا تتردد في تدوين الوصفة المغربية التي عالجت وليدها وأنقذته من موت محقق بعد علة حار فيها الأطباء.

وتشيد كراسات جميلة صبري بالمجاهد أحمد عرابي وبنهضة مصطفى كامل الذي انتمت إلى حزبه الوطني حتى ثورة 1919, وسعد زغلول, وتذكر بالاحترام والتقدير محمد فريد وجدي وزوجته الكاتبة فاطمة راشد, وبنات جيلها النابغات ملك حفني ناصف, والآنسة مي، ونبوية موسى، وعلاقتها الوثيقة بهدى شعراوي وسيزا نبراوي، ولا تشير من قريب أو بعيد إلى قاسم أمين، وتعبر بالنهاية عن فرحتها بقيام الجيش بحركته في ٢٣ يوليو ١٩٥٢، مستبشرة بالاتحاد والنظام والعمل, هذا الشعار الذي وجدت فيه التلخيص لمسيرة حياتها منذ نشأتها: صبية وفتاة وزوجة وأمًا أنجبت عشرة عاش لها منهم ثمانية، خمس ذكور وثلاث بنات. وبفضل هذا الشعار لم تعوقها مشغوليتها الوطنية وجهادها في سبيل نهضة الفتاة المصرية، عن مشغوليتها الأسرية، كما لم تعوفها أعباؤها الأسرية الثقيلة عن الانخراط في دعم حركة التوعية النسائية. فجميلة صبري هي نموذج فذ من تلك النماذج المصرية الرائدة التي لم تستطع أن تفصل بين واجباتها في الجبهتين لأنها عرفت جيداً ومبكرًا جدًا أن الوطن والبيت حقل واحد يستدعي جهد القادر على الحرث والزرع.

في صفحة من إحدى كراساتها تقول جميلة صبري هذه الشهادة: “.. دعيت يومًا مع السيدة هدى شعراوي لسماع محاضرة من الآنسة مي بقاعة يورت وكان موضوعها الجمعيات النسائية وتاريخ تكوينها ومن أنشأها…. وعند ذكر جمعيةً ترقية الفتاة بالإسكندرية قالت أن المنشئ لها هي نبوية موسى، وتكلمت ما شاءت وشاء من أملاها، فقامت على الفور هدى هانم وأرسلت سيزا نبراوي تقول لي يجب حتماً أن تكتبي تكذيباً لهذا القول على صفحات الجرائد لأنها سرقت جهادك وتعبك في تأسيس المدرسة ونسبتها لنفسها (تقصد هنا نبوية موسى)…. ولما كان هذا ليس من مبدئي أن أزاحم أحداً في نهضة قامت في بلدي مني أو من غيري, فوافقتها ليلتها، بعد أن قالت لي اكتبيها باسمي (أي باسم هدى شعراوي) وأنا سأبين الحقيقة ولا أهضم لك تعباً, فكبر علي أن أكذب مي. تلك الآنسة البارزة الأديبة في مثل هذه الموقف، ورأيت أن أتصل بها وأصحح الموضوع بطريقة مقبولة، وفعلاً اتصلت بها (بالآنسة مي) تليفونيًا لمقابلتها وقالت لي:

إن يوم مقابلتي كل ثلاث – (ثلاثاء) – فأهلاً وسهلاً تفضلي. فذهبت إليها ووجدت عندها اجتماعاً أدبياً غاية في الاحترام, وقد جمع كثيراً من اشتهر بذلك، فصارحتها القول أمام الجميع، وقلت لها إننا سبع المؤسسات لهذه الجمعية، وبرزت بإشراف السيدة هدی هانم، وصدق على ذلك المرحوم داوود بركات، وقال لها إن دخول نبوية موسى كان لإدارة المدرسة فقط. وقد تكررت زيارتي للآنسة مي وطلبت مني أن آتيها يوماً وأبين حقيقة هذه الجمعية (جمعية ترقية الفتاة بالإسكندرية) لأنها تنوي أن تؤلف كتاباً في تاريخ نهضة المرأة وتأسيس جمعياتها، فقلت لها يمكنني أن أساعدك في ذلك لأن لي إلماماً بمعظم هذه الجمعيات وبدايات تاريخها لصلتي بمعظمها صلة صادقة، مبينة عندي في دوسيه خصوصي، فطلبت مني هذا الدوسيه لتقتبس منه ما تريد، فوافقتها وفعلاً قدمته لها (ربما تكون هذه المقابلة عام ١٩٢٩) وبعد زمن قصير بلغنا نبأ وفاة والدها (سنة ١٩٣٠) فذهبت لتعزيتها فوجدتها مقفلة في حجرتها لا تقابل أحداً، فقالت لي والدتها:

ادخلي إنها تميل لك كثيرًا وربما كان في مقدروك تعزيتها وتهدئة أعصابها. فقلت لها دعيها فأحسن تعزية للعاقل انفراده, وإن شاء الله أعود لها ثانية، فلم يمض وقت طويل حتى توفيت والدتها (سنة ١٩٣١) وكان من مبدئي ألا أعزي الشخص في وقت مصابه حتى يهدأ، فسألت عنها تليفونياً، قيل لي أنها مريضة وستسافر إلى أهلها، فتكلمت في جريدة الأهرام وقلت لهم: لي دوسيه مهم جداً طرفها وأود أن آخذه منها فقيل لي إنها أحرقت كل أوراقها في حالة عصبية ولا يمكن الحصول عليه، فكان أسفي على هذا الدوسيه عظيماً جداً لما حواه من اتصالي بكل جمعية ونشاطي فيها وأوراق واكتتابات وإيصالات الجمعيةً, جمعية “ترقية الفتاة“, وما حواه من تواريخ مهمة جداً لا يمكن أن أتذكر منها شيئاً الآن بعد شيخوختي…”. (والواضح أن حرق الآنسة مي لأوراقها كان من الكذبات التي أشيعت في ذلك الوقت من عصابة أهلها الذين استدرجوها فيما بعد ذلك إلى مستشفى الأمراض العقلية بالعصفورية بلبنان، تمهيداً لإعلان جنونها والحجر عليها، ومعظم أوراق الآنسة مي ومقتنياتها استولى عليها من استولى من أهلها وباعوها حين أصبحت مكسباً للباحثين. وتذكر الأستاذة سلمى حفار الكزبري في أبحاثها عن الآنسة “إن الآنسة مي قامت بإعادة خطابات كل من راسلها إليه“. فكيف يمكن أن تقوم بحرق دوسيه هام لا يخصها مثل دوسيه جميلة صبري؟).

تحكي السيدة جميلة صبري حكاية تأسيس جمعية الترقي, فتقول في إحدى كراساتها: “.. كنت أهتم بكل ما يهم المرأة, من كل ناحية، خصوصاً في الوطنية، واتفق وقتئذ نشر مقالات ملك حفني ناصف باحثة البادية, فكنت أقرأها عليهن (تقصد النساء اللاتي تجتمع بهن لتوعيتهن في الوطنية والثقافة) وأشرح لهن القصد من كلامها لفائدة المرأة، وكنت أقرأ لهن أيضاً ما تحويه مجلة “ترقية المرأة” للسيدة فاطمة حرم مدير “جريدة الدستور” إدارة الأستاذ فريد وجدي، وكنت مشتركة فيها، كما كنت أشرح لهن أيضاً ما تحتوي عليه “جريدة اللواء“, وقد كنت مشتركة فيها من أولها إلى آخرها، ومن يومها لم أغير تبعيتي إلى الحزب الوطني (مصطفى كامل) حتى ظهرت الثورة, وهي وطنية حقيقية….” وتكمل في كراسة أخرى: “نقلنا إلى الإسكندرية (١٩١٣) وكان معي ثلاثة أولاد وبنتان، وبعد أن نقلنا بسنة تقريباً توفي حماي وترك لنا أولاده الثلاثة، وكنت قد رزقت في تلك الأثناء ببنت سادسة، فكنت أحضر لأولادي دراستهم وألحقهم بالابتدائي على طول، ولما كان غرضي أن أعلم البنت مثل الولد, ولم تكن هناك مدارس للبنات ابتدائية غير مدرسة العروة الوثقى للبنات، وكانت أهلية وليست على نظام الحكومة الابتدائي، ومن حسن حظي أن كان الأستاذ عبد القادر حمزه مدير “جريدة الأهالي” صاحب زوجي, فساعدني أن أنشر بجريدته سلسلة مقالات تحت عنوان ( في سبيل المرأة), أبين فيها رغبتي في ضرورة تعليم البنت مثل الرجل، وقد استفادت تلك الحملة مني ومن المعضدين وفعلاً فتحت مدرسة محرم بك الأميرية الابتدائية للبنات، وكان ذلك وقت الحرب العظمى الأولى، فلما شملت المظاهرات البنات, وتظاهرت مدرسة محرم بك للبنات, أساءت إليهن ناظرتها الإنجليزية.. فعز علينا ذلك.. ودعونا على صفحات “جريدة الأهالي” لاجتماع نسائي بمنزل حافظ باشا المحافظ بمحرم بك، وألقينا الخطب الوطنية والحماسية ضد الاستعمار وتحكمه فينا، وأظهرنا سبب الاجتماع والقصد منه هو تأليف جمعية نسائية لتقوم بعمل مدارس أهلية راقية تتعلم سبب فيها بناتنا التعليم الابتدائي والثانوي وبجانبها مدرسة عامة مجاناً تدرس فيها الفقيرات مبادئ التعليم وبجانبها مشغل تشتغل به الفقيرة وعلينا مساعدتها… وعندما ناقشنا الموضوع كان هناك تعاون أكيد واتحاد صادق لنصل إلى ما نريد، وتقدمت من المجتمعات نحو خمسين سيدة من ثريات الثغر وقيدن أسماءهن عندي بصفتي السكرتيرة…, واتفقنا ان نقيم أول اجتماع بمنزل حرم سليمان بك يسري، بلقيس هانم لترتيب القانون اللازم للتنفيذ وقد جمعنا في منزل الباشا المحافظ نحو أربعين جنيهاً… وبعدها بأسبوع… اجتمعنا بمنزل بلقيس هانم.. وافتتحت صاحبة لمنزل الاكتتاب بخمسين جنيهًا.. ووصل الاكتتاب إلى أكثر من مائة جنيه أضيفت إلى المبلغ الأصلي وأعطى لسليمان يسري لوضعه باسم الجمعية بالبنك, وبعد ثلاثة أشهر فقط انسحبت معظم العضوات لأسباب تافهة ولم يبق منهن إلا سبعة فقط، عز علينا ذلك الفتور جداً والرجوع عن العزم الصادق… جمعنا خمسمائة جنيه، فكرنا في أن نجرب استثمارها حتى ينمو المشروع فاشترينا بالمبلغ أقمشة وخيوط ولوازم الأشغال ووزعناها علينا، ولما كنا كلنا خريجات الراهبات.. ونتقن هذا العمل تماماً…. رأينا أن نقيم سوقًا خيرية تحت إشراف السيدة هدى هانم شعراوي.. فقبلت.. وطلبت من كل التجار تقديم الهدايا المشجعة لنا… .وكنت عندما شرعنا في فتح المدارس وقد طلبت من السيدة نبوية موسى أن تقبل… أن تديرها شرطًا بعد استقالتها من تفتيش الحكومة.. فجمعنا نحو خمسة آلاف جنيه… .عزمنا فوراً فتح المدرسة من ابتدائية وثانوية.. ومشغل.. وفعلاً استأجرنا منزل شقيقة منشة, بشارع منشة، واشترينا كل ما يلزم من الأثاثات… وتبرعت معظم السيدات الأعضاء بالشئ الكثير من عندهن، لأننا نوينا أن نقيم فيها قسماً داخلياً.. لبعض التلميذات والمعلمات الأجنبيات… وانتقينا مدرسات راقيات ممتازات, وعينا الفراشات. كل ذلك في زمن رجوع الوفد من سيشل، وكنا قد سحبنا بنات العائلات الراقية من المدارس الأجنبية، فانتخبت السيدة نبوية موسى منهن البعض وعلمتهن نشيداً مناسباً ليلقينه في الجمرك عند وصول الوفد من سيشل، أما نحن فقد أقمنا بالمدرسة بوفيها جميلاً ودعونا كل الطبقات العالية، ولو أن السيدة نبوية لم تتركهن من غير أن يدفعن شيئًا وقد كان ولو أنه على غير إرادتنا.. ولضرورة إلحاق ابني بالجامعة نقلت إلى القاهرة… وأخبرت السيدة نبوية موسى أن تفي بوعدها معي لأن المدرسة مدرسة راقية لبنات الأشراف… .ولكن للأسف ذهبت لهن (بعد سفري) وعملت الشروط التي تريدها.. قائلة لهن أنني أنا التي حررتها وعندما اتمت شغلتها جاءتني وقالت لي امضي هنا فقلت كيف ذلك؟ لأنني فهمت أن الشروط تجعل المدرسة بما فيها من أثاث ومنقولات وإدارة وجداول لها ولا شريك لها في شئ.. ولم تستقل.. (من وظيفتها بالحكومة كما سبق ووعدت) ووضعت بنت أخيها منيرة ناظرة، وغيرت بها كل شئ.. واستبدلت المعلمات بغيرهن, ممن تعرفهن, المبعدات عن مدارس الحكومة.. وطردت الطباخ وجاءت بغيره أرخص.. فضجت العضوات وتأثرن وعندما عاتبنها قالت لهن: كل من له شئ بأخذه، فهي لي وأنا لي مطلق التصرف.. وما أشعر إلا وبلقيس قد حضرت إلي بمصر، وقالت لي أن نبوية موسى أهانتنا وأهانت بنات الطبقة الراقية عندها، وعندما كلمتها قالت:

إن كان لك كرسي ولا كنبة خذيها لأن المدرسة ملكي وليس لكم فيها شئ. وطلبت مني السيدة بلقيس كل الأوراق والشروط التي أخذوها عليها.. فقلت: أما الشروط فلها وتلك غلطتنا أننا لم نقرأها، ويعز علي أن أشوش حول سيدة مربية مثل نبوية موسى بما لا يفيدنا، ونحن كلنا أرباب عائلات وأصحاب أولاد, فدعيها تفعل ما تشاء وعلى كل حال هي ستنفع البنت بأي وجه وكل ما هناك هو طمع منها فيما جمعناه، لا يصح محاسبتها عليه…. وهي (نبوية موسى) لما شعرت أن بلقيس حضرت إلى مصر لتأخذ مني ما يثبت ملكيتنا للمدرسة وما فيها باعتها لوزارة المعارف, حيث أنني طلبت بالتليفون من المربية الكبيرة السيدة سنية عزمي قائلة لي إن نبوية موسى قد باعت مدرستك (ترقية الفتاة) إلى وزارة المعارف اليوم بستة آلاف جنيه (الاسم والتخت) فقط من غير الأثاث والمنقولات المدهشة، فسكت وقررت ألا أعاونهن في شئ يحط من قدر نهضة المرأة واتحادها، وقلت إن كل شئ قد انتهى فدعوها تتصرف بدلاً من عمل شوشرة حول تلك السيدة التي في الحقيقة نحترمها لمركزها الحكومي وعلي كل حال هي ستأتي بنفع ولو كان بسيطاً.. ولا يمكن أن نأخذ من تلك السيدة أكثر من ذلك ولا يليق مشاكستها حيث إنها ستغلب في النهاية…”.

لماذا جميلة صبري؟

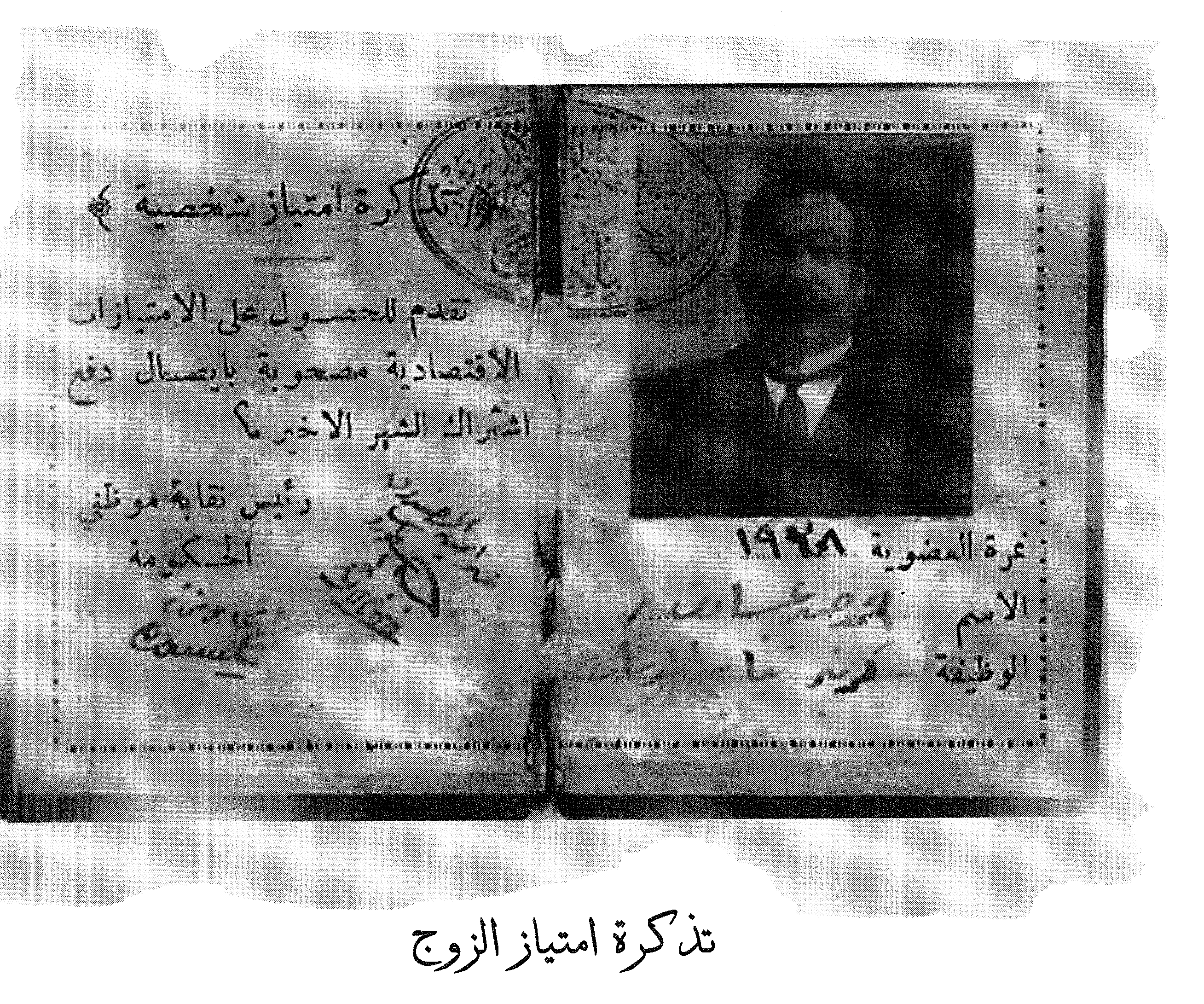

اختارت أن يكون اسمها جميلة صبري، تبعاً لاسم زوجها الحقوقي أحمد صبري. أحد المحققين في قضية ريا وسكينة الشهيرة عام ۱۹۲۰، اسمها بالميلاد جميلة حكمت محمد أغا الأرناؤوطي، ولدت في الزقازيق في 20/ 4/ 1887, أو كما تقول في مذكراتها: “ابتدأت حياتي عقب ثورة عرابي ببضع سنين، وكان الشعب لا يزال ثائراً لما مر عليه من حوادث, وما كدت أن أفتح عيني إلا ووجدت عائلتي مهتمة بأحوال البلاد السياسية والاجتماعية، تطالع الأهرام يوميًا ومجلات كالهلال والمقتطف وطبيب العائلة وغيرها من الصحف المتزنة, فسرت معهم في هذا التيار من الوطنية المشتعلة والاجتماعات الأدبية والعلمية والسياسية، فاختلطت بدمي من طفولتي, وشعرت بعد زواجي (١٩٠٠) بضرورة مساعدة المرأة أخلاقياً ووطنياً حتى يتم وعيها وتبرز مواهبها لأنها، كما أفهموني (في محيط عائلتي) أنها حجر الزاوية في حياة المجتمع وعليها يدور رقي الأمة وتقدم البلاد..”.

وقد كانت في الثالثة من عمرها عندما توفي والدها الألباني المتمصر, وأوصى بها أخيها الأكبر يوسف شهدي, ليحسن تعليمها وتربيتها, إذ أنه كان ينوي إرسالها إلى استانبول لتتلقى التربية “العثمانلي“, ولكن الأخ يوسف شهدي الذي حمل تبعات ومسئوليات الأسرة بعد وفاة الوالد رأى أن مصر، وفي الزقازيق, هي الأولى برعاية وتربية شقيقته الصغرى، والبنت الوحيدة للأسرة, فهيأ لها، بل وللأسرة کلها برنامجاً تربوياً وثقافياً مفتوحاً على كل الأفكار والعقائد واللغات والثقافات, أدخلها مدرسة الراهبات الفرنسية بالزقازيق, وظلت بها من عمر الخامسة ١٨٩٢ حتى عام زواجها سنة 1900, تعلمت فيها اللغة الفرنسية واتقنتها، وأشغال الإبرة والتطريز, وأحضر لها بالمنزل من يعلمها اللغة العربية والقرآن الكريم, وأرسلها إلى أسرة مغربية تخصصت في صناعة السجاد والتطريز الشرقي فتعلمت منها النسيج والطبيخ المغربي وتلامست مع البعد الإنساني العربي إلى جانب ما عرفته من العادات الغربية الطيبة عن الراهبات الفرنسيات وعن أسرة تاجر أقطان إنجليزي كان جاراً لهم بالزقازيق، وكان قد أرسل ولديه إلى أخيها يوسف شهدي ليتعلما العربية في مقابل أن يتعلم هو وأخته اللغة الإنجليزية, كما علمها أخوها ركوب الحمار ثم ركوب الخيل. وفي ندوة أخيها التربوية التعليمية كان لها زملاء وزميلات من المعارف والأقارب والخدم, وكل من تقدم برغبة في التعلم. وهي تذكر من زملائها محمد أمين يوسف, ابن الشيخ أمين أبو يوسف، المحامي بالزقازيق، وتنوه بأنه والد الأخوين علي ومصطفى أمين أصحاب دار أخبار اليوم. عندما بلغت الثالثة عشرة من عمرها كثر خطابها فاختار لها أخوها زوجها متبعاً نظرة فلسفية تعبر عنها قائلة في مذكراتها.. “طلبت للزواج بمجرد ما شببت وكان الطالبون طبعاً وقتئذ كثيرين… .ولكن لم ينتق لي – (أخي) – زوجاً رزينًا عاقلاً مستقيم السير والسلوك. كما يزعم ذلك بعض الناس، بل كان ينتقي المنزل والعائلة التي سيصاهرها وسأكون بين أفرادها، وذلك لشدة اعتقاده أنني أنا المرأة التي قد اهتم بتربية أخلاقها وبث روح الفضيلة والنظام في نفسها لذلك سيكون عليها إصلاح أخلاق الرجل مهما كان عويصاً“.. وبناء على هذه الفلسفة زوجها من ابن رئيسه في العمل، وتقول هي في هذا الأمر.. “انتقى لي أخي الشاب الصحيح الجميل الداير القادر على إخضاعي لقوة ذكائه وكبر عقله، والمنزل النظامي النظيف المرتب في صرفه وخدمه حتى كنت عنده في وسط معقول لا يحط مما تعلمته من التوضيب والنظام ولين المعاشرة وعفة اللسان“.

لكنها حين تكتب تحت عنوان “حياتي الزوجية” تقول: “تزوجت في الرابعة عشرة من عمري وكان زوجي في الثانية والعشرين – (سنة ۱۹۰۰). “.. فقد هبته من أول مرة، حيث أنني لم أختلط به قط… “. “.. وكان حماي رجلاً في التقى والاستقامة والفصاحة وحائزاً على كثير من مكارم الأخلاق، وكان موظفاً مرموقاً محبوباً من الجميع, وقد تعهد أن يرعاني هو بنفسه لأنه كان رئيساً لأخي، وكان يحبه كثيراً ومطلعاً على كل ترتيباته المنزلية, وكان يطلع من وقت لآخر على درج أعمالي المنزلية وجداول الترتيب والصرف. فكان ترتيب منزله من خدم ونظافة ورعاية على الطريقة العثملي…”. “.. فقد خرجت من عائلة هادية وموزونة كل الاتزان إلى تلك العائلة التي بها زوجي الثائر على الجميع…” .كان يحبني ويعزني ولكن طباعه الحادة لا يمكن إخفاؤها.. فقد فوجئت بذلك وأنا صغيرة لا أفهم لهذا الهياج سبباً… .

فكنت أقضي أوقاتي وأنا حيرانة ولا أفهم لهذا الاختيار – (الذي اختاره لي أخي) – سببًا ولا معنى، فكنت أبكي واستغيث بأخي في بعض الأوقات بدون أن يعلم أحد، فأفهمني أخي أنه – (زوجي) – معقول جداً وغلطاته كلها سطحية – (وقال) – يمكنك بحسن تصرفك إصلاحها، هذا وإن هذا الزواج لا مفر منه فعالجي موقفك ولا تجعلي أحداً ينتقدك، عالجيه بالصبر وطول البال واللطف المتناهي مع الجميع، أنت والحق يقال محبوبة محترمة من جميع العائلة …”. “.. وكان استمراره في السهر والشرب علني التي طال بي مقام المحاولة لإنهائها وقد حسنت كثيراً وكثيراً جداً فكنت لا أواخذه على تغيبه وأظهر له كأنني كنت قد طلبت منه ذلك, وكأنه صديق لي أعلم كل العالم بسريرة أخلاقه، وإذا ألقى لي حكاية صدقته، وإذا توعك من الشرب عالجته بقلب صادق وإخلاص كلي، وذلك لأجذبه لي حتى يمكنني أن أتمكن من تنفيذ أغراضي المصلحة لحالته..” .

صافي ناز كاظم

* نشرت بمجلة الهلال (عدد أكتوبر ٢٠٠٢)

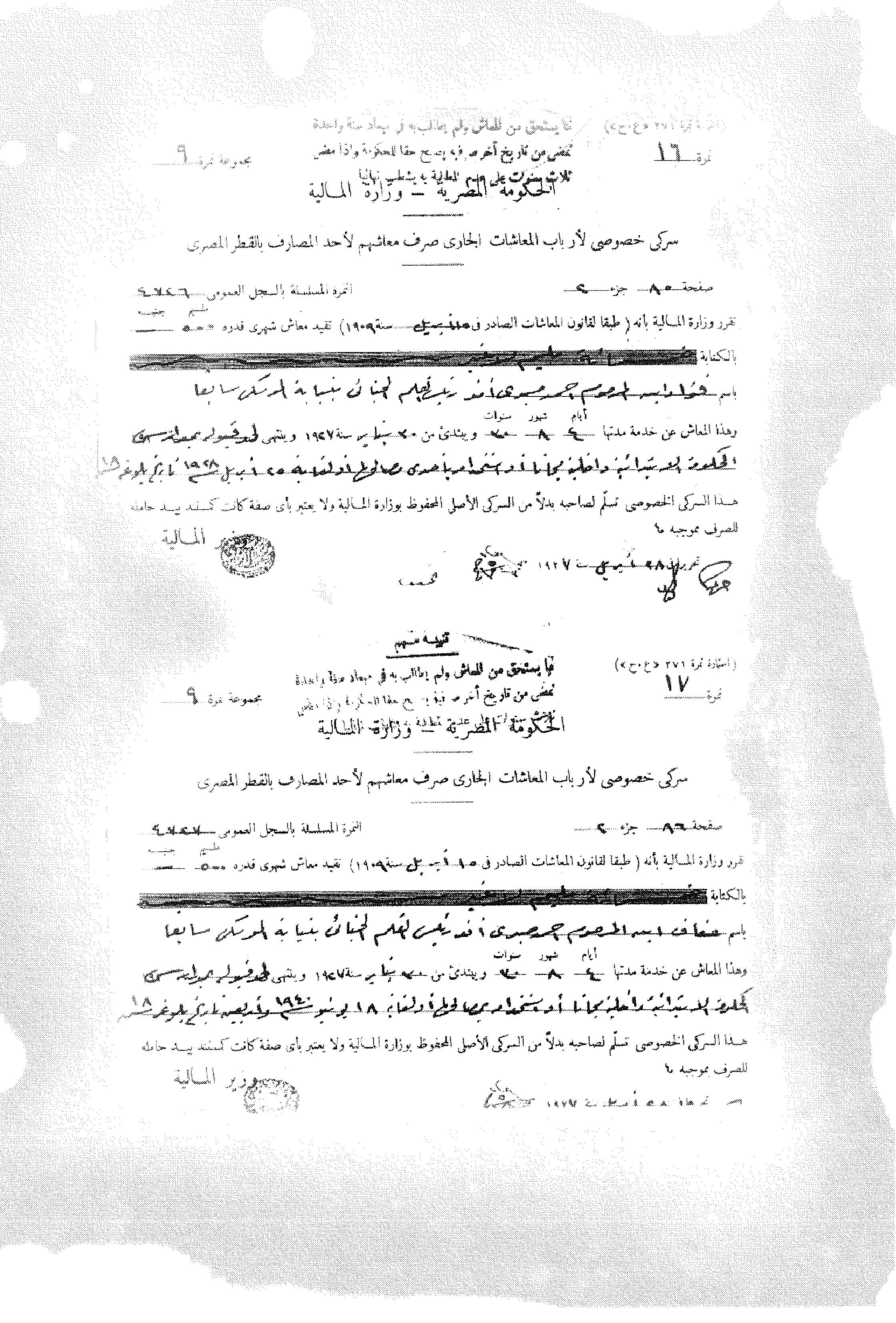

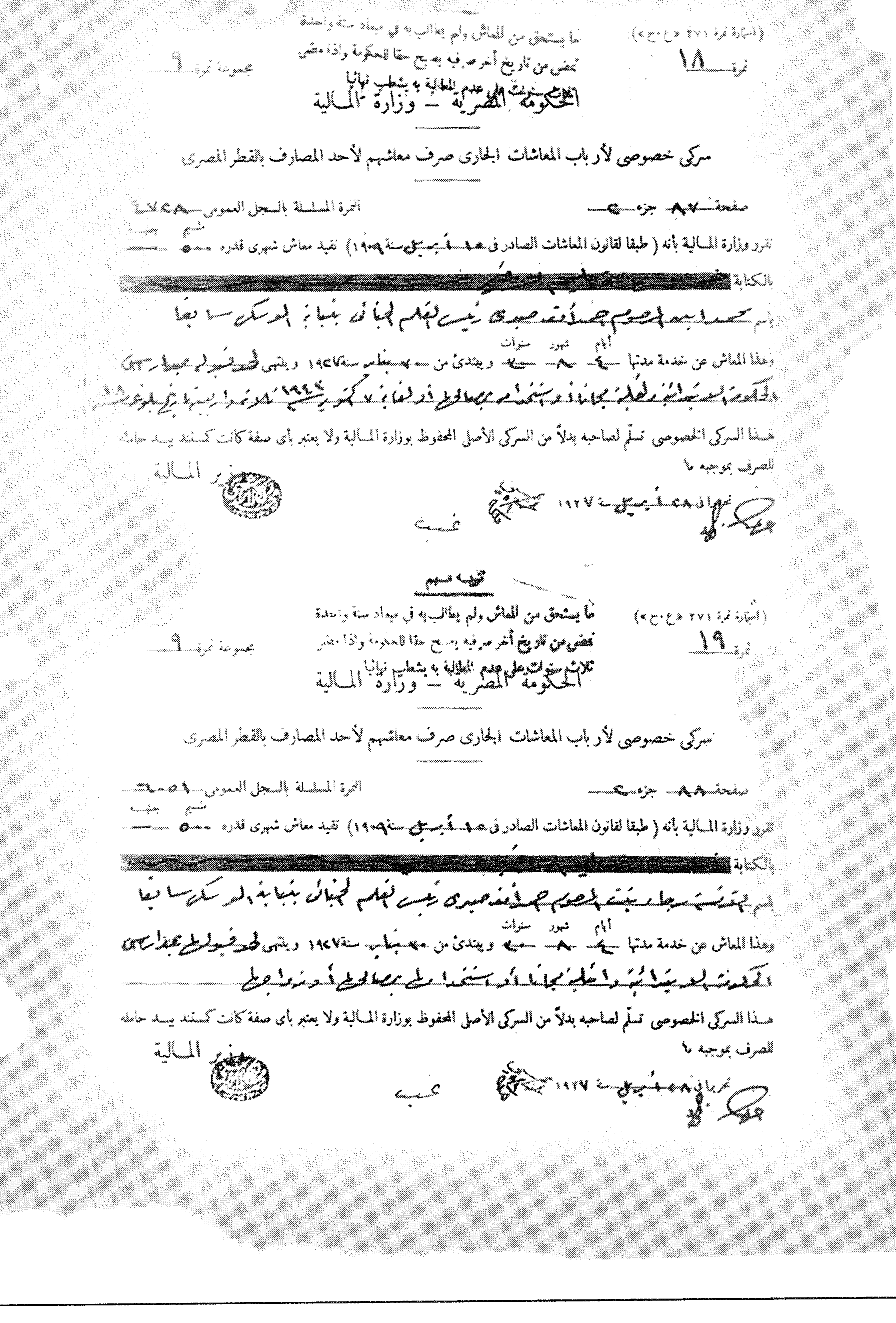

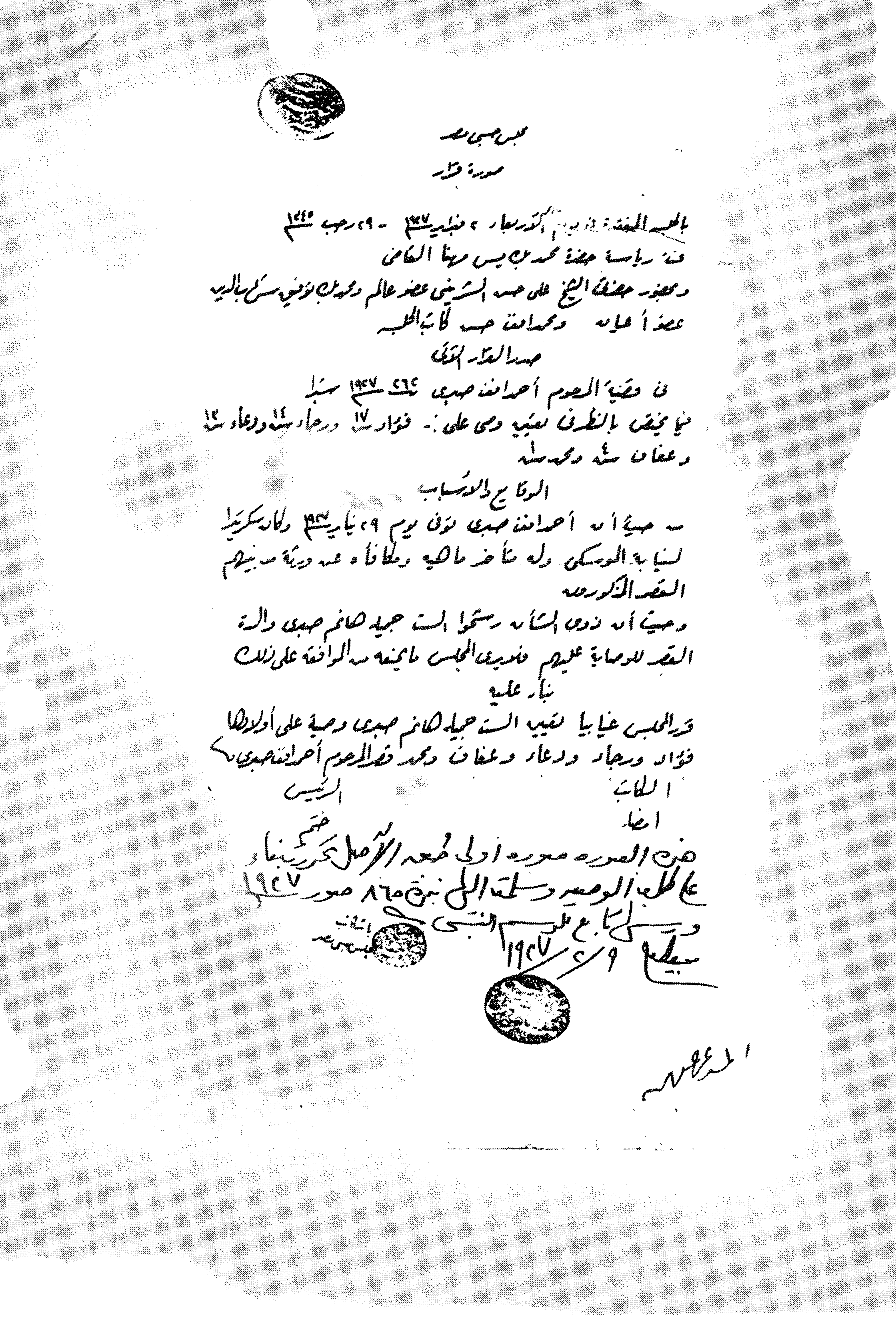

۱۷ فبراير ١٩٤٨

۱۷ فبراير ١٩٤٨

بسم الله الرحمن الرحيم

ابتدأت حياتي عقب ثورة عرابي ببضع سنين، وكان الشعب لا يزال ثائراً لما مر عليه من حوادث. وما كدت أن أفتح عيني إلا ووجدت عائلتي مهتمة بأحوال البلاد السياسية والاجتماعية، تطالع الأهرام يوميًا ومجلات كالهلال والمقتطف وطبيب العائلة وغيرها من الصحف المتزنة, فسرت معهم في هذا التيار من الوطنية المشتعلة والاجتماعات الأدبية والعلمية والسياسية، فاختلطت بدمي من طفولتي, وشعرت بعد زواجي بضرورة مساعدة المرأة أخلاقياً ووطنياً حتى يتم وعيها وتبرز مواهبها لأنها، كما أفهموني أنها حجر الزاوية في حياة المجتمع وعليها يدور رقي الأمة وتقدم البلاد.

وقد وجدت نفسي وقد قاربت على السبعين، وأمعنت النظر فيما قمت به في ذلك العمر الطويل من أعمال متفرقة, قد تمت جميعاً بنجاح عظيم، ووجدت أنه من الواجب علي في ختام حياتي أن أبين تعداد ما قمت به من نواح عدة. واقتباس المهم من ذكرباتي السابقة, والتي كانت سبب نجاحي في كافة أعمالي التي بنيتها على النظام الوقتي والسرعة في العمل المستمر المثمر، لم أفقد في حياتي وقتاً ضائعاً أبدا. ولا محقت الليالي نصف عمري، ولا الملاهي والتباهي ربعه. بل ثابرت على النشاط المستمر في كل أوجه حياتي حتى الآن. ولما شعرت بالكلل أخذ يتسرب إلى قواي، قعدت ونويت أن أسجل ماضيّ، وأعلنه على بناتي اللاتي في درجتي من العلم والمعرفة، ليرون أهمية التواضع في العمل بنجاح ونزاهة ونظام وتقديس الوقت في كل نافع ومهم. وتلك الحياة تفرقت إلى نحو أربعة نواح مهمة هي العمل والاقتصاد والاجتماعي والتدين. وسأبين ذكريات حياتي في كل منها على حدة ليمكنني أن أجمع منها النهاية الناجحة.

كان شعار الاتحاد والنظام والعمل، هو شعار قد لمسته لمساً, وجربته فعلاً وعملاً، وجنيت منه نجاحاً طوال عمري البالغ ما يقرب من السبعين عاماً. فرأيت أن أتقدم لأبناء وطني بسرد تاريخ حياتي مفصلاً تفصيلاً دقيقاً، وهو القائم أولاً على حفظ الوقت. وعلى هذا الأساس السليم الذي اتخذته هدفي، حسب ما وجهوني. فقد غرسوا في نفسي الاتحاد، لأنه جناح الإنسان البالغ به أوج العلا, والنظام وهو علامة الرقي والرفعة, وهو الموفر للوقت والبعيد عن الفوضى والمريح للنفوس، والعمل هو المنشط للإنسان والموصل به لما يريد من آمال، بتوسيع أفكاره وتنشيط مداركه، لتهيئته للبحث والاختراع .

كنت صغيرة محبوبة ناصحة مجتهدة، نابغة أنهب الدروس نهباً, سائرة بزميلاتي سيراً متحداً في كل ما أفهمه وما أدرسه بقدر الإمكان. وكنت زوجة وفية مخلصة مطيعة وشريكة متواضعة, مدبرة لماليتي، منظمة في بيتي، مقتصدة في تصرفاتي. وكنت أماً لثمانية أولاد، قمت بمفردي على تربيتهم وخدمتهم من مأكل وملبس ومساعدتهم على تعليمهم وتوجيههم توجيه خلقي سليم، حتى أتممت لهم مستقبل مضمون. فقد كانوا محل اهتمامي وخدمتي لهم ليلاً ونهاراً، ومراعاة أوقاتي بالدقيقة، لأتمكن من القيام بكل طلباتهم. حتى وصلت بهم جميعاً إلى تعليم عال، فثلاثة منهم مهندسين نوابغ، وأستاذ علوم، ومعلمة أولى لمدرسة ثانوية، وأستاذ صحفي فني في الرسم والتصوير، وأم لستة أولاد، كلهم في طريق التعليم العالي. وذلك كله مع تأدية واجبات والدهم، حسب راحته من كل ناحية وأنا بهدوء أعصابي والتروي والمحبة التي كسبت بها حب زوجي وإعجابه بي وتقديره لجهدي في العمل على راحته ومراعاة صحته بعيدة عن مضايقته في غيرة أو طلب أو أي شئ يثيره، كما كنت واسعة الإطلاع، لا تفوتني مجلة نافعة ولا كتاب اجتماعي مفيد. ومع ذلك كله لم أهمل مساعدة المرأة خارج المنزل, فقد كنت اجتماعية ولي جولات مفيدة في نهضة المرأة. وقد قمت بتأسيس جمعية نسائية وطنية وخيرية وعلمية. وكنت مرشدة نافعة لبنات وطني أقدم لهن النصائح الغالية والإرشادات المفيدة في إصلاح العائلة وتعليم كل من يقع تحت يدي من خدم أو معارف القراءة والكتابة والأشغال اليدوية. كل ذلك يرجع لتنظيم وقتي, وتوزيعه في النافع, وفي العمل المنقطع النظير، وللمحبة التي ملأت قلبي للجميع فجعلتها لوائي المنيع.

وقد قضيت عمري وأنا من منكرات الذات العاملات لخير مصر فقط, لا لشهرة أو لتزاحم. فليس من شأني ولا كان من غرضي أن أشكر أو أبين ما فعلته، كما يعلم بذلك كل معارفي من نساء ورجال. فأنا للآن محبة للجهاد والعمل والإرشادات المفيدة. لكنني بعد هذا العمر الطويل، عندما وجدت ضالتي المنشودة في نهضتنا الجديدة, وشعارها الذي كنت أحلم به دائماً وأتمناه لوطني العزيز, قد طلب مني بيان تاريخ حياتي وتعليمي وتقومي لأضرب المثل لمن يستطيعوا خدمة الأسرة مع الاشتغال بالشئون الاجتماعية، سارعت بشرح وتفصيل حياتي الشاملة النافعة، التي يشهد لي بها كل من آزروني وساعدوني، والتي بنيتها على الاتحاد والنظام والعمل في حفظ وقتي في جداول مقسمة منظمة حتى لا يتسرب منها دقيقة واحدة بدون فائدة. ولو أنني على يقين من أن النهضة المباركة قد شملت كل الشعب وأصبحت كلمة “يستحيل” غير موجودة, ولكنني سأبين ذلك إثباتاً لما أقول. فالناس تبحث عن السعادة, وبما أنني أشعر بأنني أول إنسان قد شعر بها كاملة للآن. وجدت أنه فرضاً عليّ أن أبين هذا شرحاً وافياً بكل ما أحيط بي من ظروف مسلية، وفضائل جمة، وخدمات وافية، ومنافع كثيرة، قد بنيت على الإخلاص والثقة والصبر واللين العجيب وحسن المعاملة المشمولة بالمحبة الكاملة والنشاط الكلي, كامرأة وزوجة ووالدة مصرية وطنية ومساعدة اجتماعية. وقد نجحت في كل ذلك نجاحاً مثمراً ولم يخيب لي أمراً، ولا عاند معي الدهر يوماً. فقد تعاونت واشتغلت مع أبرز العائلات, وأوضح الشخصيات، فكنت مسموعة الجانب عند جميع معارفي بصدق لساني، وحلو كلامي، وتواضعي الذي رفعني إلى ما أرغب وأريد. وسأتكلم عن كل ظرف من هذه الظروف لعل فيه نفع لبنات جنسي, وقدوة حسنة لكل مصرية. كما أتعشم ذلك لوطني العزيز، وخدمة للسعادة التي ينكرها معظم الناس، إن لم يكن كلهم, والسلام.

نشأتی

– 2 –

نشأتی

سأذكر هنا آخر ما تعيه ذاكرتي في طفولتي. أذكر أنني كنت محمولة على الكتف، وكانت هناك شموع مسرجة، وبيد من حملتني شمعة مضاءة وكنت أحاول إمساكها، فكانت تمنعني, هذا فقط ولا أذكر شئ بعد ذلك. من كانت تلك التي تحملني؟ أو لماذا هذا الحفل؟ كل ما عرفته بعد ذلك أنه كان سبوع أخي. أيضاً أذكر أنني كنت يومًا نائمة في غرفة والدتي، على مرتبة صغيرة بجانب الحيط, وكانت والدتي ووالدي على السرير. وقد استيقظت على ضوء قنديل بالحجرة, وبعد أن استيقظت بقليل صرخت والدتي تنادي والدي قائلة “الحقني“، قام الوالد مذعوراً، لا يدري شيئاً، فهمت والدتي من فوق السرير، ووقفت تسيل دماً أتذكره جيداً للآن، لكن بدون أن أفقه السبب. ولما نظر والدي إلى ذلك هرول إلى خارج الغرفة يجري وهو يقول “حرامي“. ومشت هي حتى الباب، ووقفت فصار نصفها داخل الغرفة، والنصف الآخر خارجها. وهاج البيت وجرى الجميع يبحث عن اللص القاتل، ودخلت الخادمة توًا تبحث عني، فوجدتني حيث أنا جامدة، لا أقوى على البكاء، وبمجرد ما رأيتها صرخت “دادا“, فحملتني وخرجت. وكنت أعلم أنه لم يدخل أحد بالغرفة، ولا أعلم لماذا لم أشهد بذلك. وكان ذلك سببه إجهاض في الشهر الثامن، حيث أنزلوا الجنين ميتاً. وكنت وحدي الشاهدة على أنه ليس هناك لصوص، ولكني لا أفهم شيئًا، وكل ما أتذكره من هذا الحادث الذي كان حكاية طويلة هو وقوف والدتي ونزول الدم بغزارة. أذكر أيضاً جلوس والدي في يوم على كرسي فوق صدفة السلم, وكان يمسك بيده كوز به خبز محروق مبلل في الماء، وأنا جالسه على حجره. أتذكر أيضاً أننا انتقلنا من منزلنا إلى منزل قيل أن به أرواح نجسة, وحكي عنها حكايات كثيرة, أذكر منها فقط, أني كنت أخفي صندوق من ورق به لعبي في طاقة صغيرة على السلم, نافذة على قاعة مظلمة للفرن. وكنت قد تسللت خفية، لكي لا يعرف أحد محل لعبي، ووقفت بجانب هذه الطاقة، فرأيت نور بالقاعة, فتأملت النور بلا خوف ولا وجل، ووجدت هناك شبح من نار أحمر, فصرخت ووقعت على ظهري من السلم. وجاءت والدتي وأسكنت روعي بقليل من الماء واللبن، وحكمت رأيها أن ننتقل فورًا من هذا المنزل المخيف. وفعلاً انتقلنا منه إلى منزل صغير, للضرورة طبعاً, وبه مات والدي وأخي الذي كان قد أتم دراسته بمدرسة “الصنائع الخديوية” بالقاهرة، والفرق بين الوالد والابن بضعة أشهر. ويقولون أني كنت وقتئذ في الثالثة من عمري، حيث أنني لا أتذكر من كل ذلك إلا الحادث البارز. أنني أقول ذلك بيني وبين نفسي. مع أن الجميع يكذبونني، قائلين أنه لا يمكن أن أتذكر شيئاً من ذلك وأنا بالعكس على يقين من قولي. ولذلك أثبته هنا في تاريخي، ولربما كان لذلك بحثاً طبياً في الذاكرة.

فترة تعليمي

– 3 –

فترة تعليمي

كما ذكرت توفي والدي وأنا في الثالثة من عمري، وكان تاجر ببندر الزقازيق. ومات بعده بثلاثة أشهر ابنه الأكبر، بعد أن أتم دراسته بمدرسة “الفنون والصنائع” بالقاهرة. وقد تولى أخي الثاني يوسف شهدي، تربيتي في شفوق رحيم. وقد وهبه الله من عقل راجح فريد في زمانه، من النظريات الراقية، والمدنية الجديدة، والذكاء، ما يعجز اللسان عن وصفه، وما جعله محط لإعجاب الجميع. وكان لم يتمم بعد الدراسة الثانوية، التي كان فيها متفوقاً تفوقاً ممتازاً, ولكنه اضطر لتركها ليعول العائلة. وثابر على إتمام ما فاته من علم في دراسة منزلية، مع أنه ألحق بوظيفة حكومية. فكان يتمم دراسته دون أن يتطلع إلى شهادات أو غيره. وقد انكب على دراسة القانون، وكتب الحقوق، وكان أيضاً ميالاً للغات الفرنسية والإنجليزية, وله أصدقاء منهم عبد العزيز والي الذي تخرج من مدارس “الفرير“. وقد أخذ أخي على عاتقه الاهتمام الكلي في تربيتي تربية شاذة, تخالف كل مواطنينا وقتئذ، لما وجده بي من الذكاء والاستعداد للتربية الحقة. فقد اهتم بي كطفلة محببة مدللة، وذلك راجع كما سمعت, لإرادة المرحوم والدي، حيث قال لأخي قبل موته “كنت أود أن أعيش لأربي ابنتي تربية صحيحة، في اسطنبول“, حيث أنه كان ألبانياً. وقد استعد أخي للعمل بأن خصص غرفة واسعة للدرس وملأها بخرائط ورسومات وسبورة وكتب وكراريس، وكل ما يلزم له ولنا ولأصدقاءه. وقد قر عين والدته، وساعدته هي في إدارة المنزل حسب رغبته، وتبعًا لإرادته، فتكونت العائلة متحدة مرتبطة نسر الجميع. وقد احتضنتنا أم مثالية في دماثة الأخلاق، على جانب عظيم من الحنو والشفقة والصبر الجميل واللين في تربية الأطفال, لكي تكسبهم شخصية محترمة, وتغرس في نفوسهم العزة والحرية البعيدة عن الإرهاب والكبت النفسي، المسبب للعقد الضارة في مستقبلهم. كانت تعودنا على النظافة والترتيب وقلة الكلام، لكي لا نقع في كذب يفسد أخلاقنا, أو في غضب يعلمنا الحقد والمشاجرة. كانت أمنا بيننا لطيفة جداً، لا تنصحنا إلا بالائتلاف والمحبة، وأخذ الخادم بالشفقة والمساواة، وأن لا نعتبره إلا مساعد لنا في أعمالنا، وأن لا نسأله شيئاً نقدر نحن على عمله, وأن نرجوه في كل طلب بالحسنى، ونعامله بالمعروف. فكنا مع صغر سننا محبوبين لدى المعارف والجيران والجميع. وكانت لنا أخت من أبي، لها أولاد في سننا، وكانت أمي تحبها وتحترمها وتساعدها في خياطة ملابس أولادها، وتجعلنا معهم كأننا أسرة واحدة.

وقد جعل أخي من منزلنا مدرسة جمعت فيها الثقافة من كل جانب. وكنت أنا وأخ يكبرني بالمدرسة الابتدائية, وأخ يصغرني, فكنا جميعًا نشاركه في ذلك المعهد الصغير. فقد كان أخي الذي يكبرني بالمدرسة يأتي بكتبه وأصحابه يوميًا ويتناقشون في كل صغيرة وكبيرة من دروسهم الابتدائية، بمصاحبة أخي الكبير, فكان بشرح لهم ما يزيد عن مقرراتهم في الإنجليزية والعربية والجغرافيا والتاريخ، حتى صاروا في السنة الثالثة والرابعة وأوائل فرقتهم. فقد كان يدرس ويساعد كل من كان يرغب في درس. وكانت تلك المناقشات العلمية البسيطة، تغريني للتعليم، وأنا صغيرة جداً. وكنت أقضي اليوم وبعض الليل معهم أرسم وأكتب على السبورة فرحة بها. وكانوا يشجعونني على ذلك. وكان هو وأصحابه ليس لهم لهو ولا تسلية إلا الدرس، وقراءة الجرائد يوميًا، والمناقشات الوطنية والعلمية. ونحن الصغار نجري في هذا الجو سائلين مستفسرين عن كل شئ، وهو يغذي الجميع بمعلوماته، فكرية كانت أو أخلاقية. وكان يلذ له ذلك، حتى أنه كان يجمع الخادم معنا ليعلمه القراءةوالكتابة.

وقد كان أصحاب أخي الموظفين يشرفوننا بزياتهم يومياً، ويقضون الوقت معنا، يتسامرون ويتناقشون في شتى النواحي الاجتماعية والسياسية، وأنا معهم مزاحماتهم في كل شي, فكانوا مبسوطين من تعلقي بالإطلاع على كل شئ. وكان كل منهم يسألني سؤالا على قدر عقلي. وكانوا يكتبون لي ألف باء على السبورة، لأكتبها بكل الطرق المسلية لطفلة لم تتجاوز الخامسة بعد. ومما أتذكرة أن أحد الأفندية قال لي “إذا حفظتي ج ح خ. سآتي لك بموز“, وقال الآخر “لا أنا سأتحفها بتفاحة“, وقال الثالث، وهو يعلم أني أحب البلح جداً “أما أنا فسآتيها ببلح حسب رغبتها“. فحفظت الدرس, وعندما حضروا جميعاً قلت أنني “حفظت ج ح خ بتاعت البلح“. ولما وجدوا رغبتي الشديدة جداً للتعليم، وسرعة التفاتي لحفظ دروس وأشعار أخي التلميذ بالابتدائي، أشار أحدهم على أخي، وكان له أخت بمدرسة “الراهبات“, أن يلحقني بتلك المدرسة، وهي المدرسة الوحيدة التي تقبل هذا السن وتعلمه. وفعلاً ألحقت بها، وكنت في الخامسة من عمري. وقد اهتم الجميع بتنمية ما آخذه بالمدرسة، في تلك المدرسة البيتية المحترمة. فكان أحدهم يخاطبني بالفرنسية, والآخر يدرس لي ما أخذته من دروس اللغة العربية والإنجليزية والحساب.

وقد كنت دائماً سابقة للمدرسة، بفضل اهتمام أخي وأصحابه بي. ومن ضمن من كانوا معنا، عائلة المحامي محمد أمين يوسف, والد أصحاب “أخبار اليوم“، وكان السيد محمد ابن أمين يوسف من أحب الناس إلى أخي بالزقازيق (وقد وصل أخيراً إلى وظيفة كبير مفتشي وزارة الحقانية، والمحاكم الشرعية، والمجالس الحسبية، وقد منح البكوية عندما خرج إلى المعاش، بتعديل في زيادة معاشه, وجواب من مجلس النواب يشكره على ما قام به للحكومة، ونزاهته ورئاسته لمعظم اللجان الحكومية). وكان لوالده المحامي الشهير الشيخ أمين يوسف منزلة مرموقة، وكانت حرمه وثلاث آنسات في غاية الشباكة والأدب. وكانت ابنته الصغيرة مفيدة معي بالمدرسة, ومحمد ابنه، وكان موضع اهتمامه، وكان يرتاح كثيرًا لاختلاطه بنا, ويطلب من أخي أن يساعده في دراسته, ويبث تلك الأخلاق الحية فيه. وكان من ضمن زائرينا جار لنا إنجليزي اسمه مستر ويليام، تاجر أقطان, كان صديق لأخي، ومعجب بأفكاره جداً. وكان له ولدان بول وجون، وابنة صغيرة في سني اسمها كيتي. وقد عرض على أخي إعطاء ولديه الاثنين درساً عربياً، لأنهما كانا بالمدرسة الابتدائية الأميرية، وذلك بأجر محترم. فقبل أخي على الرحب والسعة، وقال له “إن أجري عندكم أن أزوركم واختلط بالعائلة، لممارسة اللغة الإنجليزية“, حيث كان أخي مولعاً بدراسة اللغات، وقد كان. وكان أخي كلما ذهب لزيارة هذه العائلة، أخذني معه، لأرى النظافة والترتيب والخدمة المستقلة على سيدة المنزل. كذلك تنسيق الأشغال اليدوية, ووضع الزهور. وكان بالمنزل جنينة صغيرة، غرست فيها كثير من أنواع الزهور، وفي ناحية أخرى بعض الخضروات اللازمة لها. وهي تقضي وقتها في تصليح ملابس العائلة وخياطتها, وعمل القديم منها ليصلح للفقراء المقربين منها. كانت مقدسة للوقت, ونشطة في العمل، لا تزور ولا تزار، إلا إذا دُعيت أو دعيت لأخذ الشاي، شرط أن لا يتعدى وقت أخذ الشاي عندها. وكانت تشرح لي كل شئ وهي ممنونة جداً. وقد ألحقت مع ابنتهم كيتي بمدرسة “الراهبات“، في سن الخامسة من عمري, وكنت أرجع من المدرسة مع كيتي وخادمي وخادمها، ولا هي تمر علينا، ولا أنا أمر عليها، ولا نتزاور إلا إن كانت مع أهلها وأنا مع أهلي. وكان ذلك في أواخر سنة ١٨٩٢, ومكثت بها لحين زواجي سنة ١٩٠٠.

وكانت تلك المدة التي قضيتها في المدرسة المدة هي التي قضيتها مع أخي في غاية السعادة والاهتمام. وبما أن هذه السنة لم أبدأها من أولها، فكانت متناثرة في تنظيمها حتى انتهت. وكان النظام وقتئذ بالمدرسة المقسمة إلى ثمانية فرق، كل فرقة ثلاثة فصول، حتى لا يرهق التلميذ البطئ في الدروس مرة واحدة, فيرسب ويعيدها سنة أخرى. بل هو في بحر السنة مسموح له أن ينتقل من فصل إلى آخر, بعد تأدية اختبار كل ثلاثة شهور. ابتدأت بنظام من أول السنة الثانية لدراستي، فكنت دائماً متفوقة، أكمل الثلاث فصول كل سنة. وأنتقل إلى الفرقة الأخرى. فمع صغر سني، كانت جميع الراهبات يحبونني حباً عظيماً. ومن عجيب ما حصل, أن كانت زميلاتي يقلن “أن حب الراهبات لها واهتمامهن بها, هو لأنهن يطمعن في أن تتبع ديانتهن“، والحقيقة لا. ففي يوم وأنا على ما أظن في الفرقة الثالثة، وكانوا يعطوننا درس ديانة، في صباح كل يوم أحد وخميس، فكانت كل مسلمة ويهودية تخرج من الفصل, وتحفظ ما عليها من دروس في الحوش، حتى تنتهي الحصة .وكنت أنا شديدة الغيرة، محبة جدًا للاطلاع، ومعرفة كل شئ، فاستأذنت أخي وقلت له “هل عندك مانع من أن أحضر درس ديانتهم؟“، فقال لي على الفور “أبداً، أنا لا أمنعك مطلقاً من أن تعرفي كل شئ، وتزنيه بميزان العقل، فلا يجب أن تجهلي شيئًا في الدنيا، ولا أن تصبحي جاهلة بحقيقة الدين، بل أود أن تطلعي على كل شئ، ويكفي أن تأخذي هنا في المنزل عن دينك درساً كافياً لتميزي بين الخير من الشر في جميع الأديان، وتقفي على الحقيقة بعقلك وحسن تصرفك, وناقشي ما استطعت في كل ما لا تفهمينه، ولا يتماشي مع العقل السليم“. وقد عارضت والدتي أشد المعارضة، وقالت “إنها طفلة لا تعي شئ، فلا تجازف بها هكذا“، فقال “دعيها حرة في كل شئ تحت رقابتي، حتى تتنور وتفهم كل شئ. وعلي أن آتي لها بمدرس يعطيها درس ديني، ويعلمها القرآن، ويشرح لها حقيقة دينها، وأنا واثق من عقليتها المتزنة, التي لا تتأثر إلا بالحقيقة“. وقد كان، وكنت أول تلميذة بمدرستي أسأل عن كل شئ، وكنت أحضر درس الديانة. وأقول “عندي تصريح بأن أتبع أي دين يعجبني“. وبما أنني تعلمت الثرثرة في السؤال عن كل شئ من صغري، فكنت أعارض كل من ناقشني في علم أو في دين. وكنت أقرأ عليهم صلاتهم الصباحية والمسائية، لأنني كنت قوية في المطالعة وفصيحة، وأذهب معهم إلى الكنيسة، وكانوا يفهموني بلباقة كل خير عن دينهم. وكنت ألقي لمدرسي الديني كل ما أتعلمه منهم، وهذا الشيخ لا أذكر من اسمه إلا الشيخ المرصفي. وكان هو يناقشني بحضور أخي, لكي يكون بعيد كل البعد عن التعصب الديني، ويعطيني درس ديانة وقرآن. وكان يساعده في ذلك آراء أخي الصحيحة في الدين. وكنت أشرح له كل ما تعلمته من ديانتهم وإنجيلهم، وآخذ منه كل تلك النتائج وأشرحها للقسيس المعلم، فأشعل الحصة دائماً بالمناقشات الدينية. وكنت أرى أن ذلك كان يفتح عقلي من كل ناحية. أخذ الشيخ في حضور أخي يقنعني بالفرق بلا تعصب ولا كراهية. وكان – ولله الحق – عادلا في قوله، وكنت بذلك على علم عظيم في معرفة الله وطاعة أوامره. وبذلك قد توغلت في الأديان باطلاعي على التوراة والإنجيل والقرآن، حتى تجسمت أمامي وفهمت كل شئ على الأصول.

…

ومما أتذكره من حوادث مدرستي أن كنت يوماً اتلقى درس في الديانة المسيحية، وكان القسيس جديد أو ضيف على المدرسة. وقيل له “هل يمكنك أن تقنع جميلة بصحة ديننا، إنها وعدت بأنها لو اقتنعت لتبعتنا“. فقال “طبعاً، وهل عندك إذن بذلك من ولي أمرك؟“, قلت “نعم“. فناقشني كثيراً وكثيراً جداً. وقال لي أخيراً “اسمعي، إنك أيتها البنية متينة جداً في الفهم والتعبير, فقط ينقصك نعمة الله. والرأي عندي أن تقرأي كل يوم السلام الملائكي والصلاة الربانية، فتجدي نفسك وقد أنعم الله عليك بنور الهدى“. فقلت “أنا مسلمة، ولماذا لا أقرأ “قل هو الله أحد“، و“الفاتحة“. كل يوم, وأطلب أن يهديني الله إلى صراط مستقيم“. فضحك علي، وقال “قومي من هنا أيتها الشيطانة“. وقد زارنا خالي فلما علم بذلك لم يعجبه، وأراد أن يشرح لي من علم محدود، شاملاً للتعصب الممقوت من الدين الإسلامي، والذي قد أصبحت أنا فيه قوية، لا يمكن أن يغلبني فيه مخلوق. وقد استمريت في نقاشه مدة طويلة، واشتد النقاش بيننا، وكنت أحاول أن أثبت له أن المسيحية أصدق من الإسلام، وكانت الحجرة التي نحن بها، بجانب حجرة أخي، وهو صاغٍ لكل أقوالي، وكنت وقتئذ في الحادية عشر أو في الثانية عشر من عمري، وأخيراً تغلبت عليه، وأوقفته عند حده، فقام متهيجاً، وقال لوالدتي “إن الذي يلقن ابنتك قسيس ضليع، ولا يغلبه أحد“. وغضب أخي من تهوري في المناقشة أمام خالي. فلم أشعر إلا وهو خارج من غرفته، وأمرني, وكنت في إجازة قصيرة, وكانت كل كتبي المهمة معي، وكانت كتبي غالية وكثيرة, أمرني أن أحضر تلك الكتب فوراً، فأتى بها ووضعها في طشت غسيل في وسط الفسحة، وصب عليها الجاز، وأوقد فيها النار، من غير أن يكلمني أقل كلمة، فقط قال “انتهى، من اليوم لا تذهبي إلى المدرسة“. فأطعت ولزمت الصمت، وأنا أعلم أنني مظلومة, وما كانت تلك المناقشة إلا مداعبة مع خالي، وفلسفة مني، وأنا على يقين أنه سيعرف الحقيقة ويصفح عني. ولم أتكلم حتى تهدأ ثورته. وانقضت الإجازة، وفعلا انقطعت عن المدرسة نحو خمسة أيام. وبما أن المدرسة كانت مهتمة بي كثيراً، لأني كنت أعاون الراهبات في التدريس والأشغال، فأرسلت لي راهبتين ليعلما السبب. وقد قابلهما أخي وشرح لهما ما قد حصل، وأنه قد وسع مداركي الدينية لأحفظها لنفسي، لا ألقيها جزافاً لمن يفهم ولمن لا يفهم, فأثير الدنيا من حولي. وقال لهن “أنني أرسلتها للمدرسة لتتعلم، والحمد لله، فقد تلقت ما فيه الكفاية، وسنها الآن بدأ يبلغ سناً خطيراً، فتشبعها بالمبادئ المسيحية، خطر على دينها. وذلك ما لا أحبه لها، فقد تمادت في اعتناق مبادئكم الدينية، لأنها كانت تناقش أحد أقاربي مناقشة غريبة، جعلتني ثرت, وكنت لا أعي شيئاً من شدة الغيظ, فأحرقت كل كتبها وكراريسها“. فاندهشت الراهبتان من ذلك, وقلن له “نحن نأتي لك بأكثر من عشرة تلميذات من أرقى وأكبر بنات المدرسة، يشهدن لك أن أختك على العكس, فهي تتشبع بدين الإسلام، لدرجة أنها قاومت مناقشة أحد القسس“. وأخبرتاه “إننا منذ أسبوعين فقط قد جمعناها بالأب عند زيارته لنا, وقلنا له أنها نابغة بالدين، ولو أقنعوها بالأفضل لتبعته فاستمر في إقناعها بكل أسرار الدين وفوائده. وقد كانت تشرح له شرحاً سماوياً صحيحاً. واستمر النقاش نحو الساعة، وأخيراً قال لها أنك يا بنيتي ينقصك الإيمان، وقد تسلط عليك الشيطان، ولا سبيل لإنقاذك إلا أن تطلبي من الرب أن يهديك للحق والنور، بتلاوة الصلاة الربانية، والسلام الملائكي كل يوم حتى تري نور الله قد هبط عليك من السماء وأبعد الشيطان عنك. فردت عليه تلك العفريته, بقولها أنني مسلمة، وعندي في الإسلام صلاة بذات المعنى، وهي الفاتحة، وقول آخر من القرآن وسورة الوحدانية (الإخلاص), فها أنا سأتلوها طوعًا لقولك ليهديني الله إلى صراط مستقيم. فزجرها وقال لها مسكينة، فقد تجسد فيك الشيطان. وبعد ذلك فهي هو متمسكة بدينها، وعلى علم قوي، فلا تظلمها، ولا تطفئ شعلة العلم في نفسها، وفلسفتها في القول. وتأكد أن دين أختك دين المساواة، وأن الدين مادام هو عبارة عن عبادة الله، فيجب أن يتبع كل دينه، وذلك القول هو ما قاله لنا القسيس المذكور، موضحاً لنا أنه قد استفاد جداً من مناقشتها، وعرف منها ما لم يعرفه من قبل عن دين الإسلام. فاطمئن وافخر باعتقاد أختك, ولو أن الفضل راجع لك في تثقيفها، على هذا الشكل، فهي عند حسن ظنك فيها“. ونادوني وسألوني وقتئذ عن الحقيقة، وعن سكوتي على زعل أخي إلى هذا الحد. فقلت لهم “هو الذي علمني أن أترك دائمًا المناقشات في الأمور التي يمكن على الوقت أن يحلها، وأنا متوقعة حضوركن. وحضور زميلاتي، وإقناعه بالحقيقة، لعدم ثقتي بأنه سيصدقني إن شرحت له غرضي، ولأنه كان ثائراً بخلاف طبعه الهادئ“. ورجعت إلى المدرسة واشتريت كل كتبي ثانيةً, وقد ندم على تسرعه. وبعد إتمام الدراسة، وما اطلعت عليه، وما حفظته من قراءاتي، وتلاوة الإنجيل وحفظه، وقراءة التوراة والقرآن بإمعان، أصبحت ملمة بهما.

وكانت المدرسة تتقن دائماً دروس التمثيل، وكانت تعدنا صغاراً وكباراً في كل مناسبة أو عيد أو توزيع الجوائز في آخر كل سنة. فكنت أنا طبعاً متقدمة في ذلك الفن من الصغر حتى الكبر. وكنت دائماً أصغر تلميذة في فصلي، وكنت متقدمة في العربي جداً جداً، عن مقرر المدرسة، الذي كان وقتئذ لا يزيد عن مطالعة جزء أول من مجاني الأدب. وجزء أول نحوي. فأنا ذهبت بهم جميعاً إلى جزء ثالث, من مجاني الأدب، وجزء ثالث من النحوي. وكنا في المقدمة نتنافس أنا وبنت القاضي جبرائيل ناصف بك. واسمها صوفي. والفرق بيني وبينهم، هو أنهم يأخذون الدرس ويسمعوه، وأنا آخذه في المنزل, يشرح لي مع الزيادة والتطبيق. وأذكر بعض من ضمتهم المدرسة في فترة التسعة سنين التي قضيتها بها، من خيرة العائلات وعليه القوم ببندر الزقازيق، وهن، بنات لبيب بك مسلم, مهندس السكة الحديد الأول، نعمات مسلم وعائشة مسلم وزبيدة مسلم وخالتهن سنية حلمي، وكن على جانب عظيم من دماثة الأخلاق والجمال والاجتهاد، كما كن أول عائلة ارستقراطية حقة بالمدرسة. وفهيمة ابنة محمود بك الجمال المحامي، وبنت محمود بك سعيد المهندس، وبنات محمود بك عزمي، زينب وسعدية. وبنات حسين بك ثابت، فهيمة ووجيدة وأمينة، وبنات علي بك فهمي، حفيظة ونجية، وبنات أمين بك الشمسي، نعمات ودولت, وبنات محمد بك الشربيني، فاطمة وزينب، وبنات الكونت سليم بك شديد, أوجيني وماري، وبنات أخيه الكونت رزق بك شديد، أليس وليندا, وبنت أحمد بك رؤوف جلشان، وكريمات مكلف، ماتيلدا وماري، وبنت ناعوص تاجر الأقطان، ماتيلدا، وكثيراً جداً غيرهن من المصريات والأجنبيات، من أنبل العائلات وأعرقها. وكان معي بالروضة، وأنا صغيرة، فيكتور نحاس ويوسف نحاس، وكريمة أمين أبو يوسف المحامي مفيدة. والجميع يحبونني ويقدرون في النبوغ والاجتهاد المستمر، والمهم أن كلهن كن صديقاتي بالمدرسة فقط، لأنني كنت لا أزور ولا أزار، إلا واحدة منهن كانت قريبة مني وهي رفقة ميخائيل أيوب، فقط طلب والدها من أخي، لأنها كانت وحيدته، أن يقبلها لمصاحبتي.

وقد كان أخي ومعه مدرسون في اللغة العربية والحساب والدين، يعلمونني النثر والشعر. فكنا أنا وأخي الصغير، الذي نشأ مثلي بين الدروس والتعبير، والذي عندما بلغ الرابعة ذهب معي إلى المدرسة، وكان أسمر اللون، وعندما يلبس البرنيطة الخوص الكبيرة، يبقى منظره ظريف. وكان محبوباً جداً بين زميلاتي ومعلماتي. وكان أخي بالمنزل قد رغبنا جداً في حفظ الشعر، فكان ينتقي لنا القصائد الهامة، من علمية وعاطفية، شارحاً لنا كل معانيها بأسلوب بسيط. ولكي يشجعنا على حفظها، كان يقول لنا “حفظ بیت الشعر بقرش صغير“. فكنا ونحن صغار نجتهد جداً في الحفظ، لنأخذ القرش التعريفة. ولما تدربنا على ذلك، أصبح البيتين ثم الثلاثة ثم الأربعة بذات الأجر. وعلى حين غفلة، تبارينا نحن الاثنين لما فقهنا وعلمنا أنه يقصد من ذلك تشجيعنا على الحفظ، فتسابقنا بالقول “أننا لا نرغب أجراً على ذلك، بل أعطيتنا الكثير، ونحن لك من الشاكرين، وللشعر حافظين“. فأصبح الحفظ مجاناً بالمسابقة، وأصبحت عندنا عادة قيمة، أننا كلما قرأنا شعراً حفظناه، وهو يحفظه معنا، فعند قيامنا من النوم صباحاً، نتغنى بما حفظناه، وهو يردد معنا. وقد كنا نستمر وقتاً طويلاً بعد أن ننتهي من عمل واجباتنا المدرسية والمنزلية، التي كنا نقوم بها قبل النوم، ونحن نرتل الأشعار ترتيلاً، أما كل ما يتعلق بالجهد والحفظ ففي الصباح الباكر. ومن ظريف ما أذكره أننا في ليلة من ليالي رمضان، كنا نرتل قصيدة مطلعها “متى يا كرام الحي عيني تراكم“، وعند السحور سمعنا المسحراتي يردد الأبيات، وهو مغتبط، فضحكنا عليه، وقلنا له من النافذة “سنحفظ لك ما يناسبك إن شاء الله“. وكان أخي لا يقبل مواضيع الإنشاء التي نقدمها له تقريباً كل يوم, إلا إذا كان بها شعراً من تأليفنا. كان نومنا وصحياننا وسهرنا وفسحنا، كلها دروس في دروس، علمية واجتماعية ووطنية، لأنه كان يقرأ الجرائد كل يوم، ويبين لنا كل ما يفيدنا، قائلاً لنا “أن هذا هو تاريخ وجودكم في الحياة، يجب أن تعرفوه, بحروبه وأخباره الصحيحة“. وقد كنا مع مجموعتنا المنزلية نقرأ الجرائد يوميًا. متتبعين الأخبار، الداخلية منها والخارجية، والسياسية والثقافية، خصوصاً أخبار الإنجليز في مستعمراتهم، وكيفية سيطرتهم ونفوذهم، ودراسة سياستهم. واشتركنا في مجلة “طبيب العائلة” للدكتور خياط، لما احتوته من الإرشادات الصحية النافعة، كذلك “المقتطف” و“الهلال“. مقتبسين منهم كل شئ مهم ومفيد. وقد صارت هذه القاعدة عندي إلى اليوم. ربما تنازلت عن كل شئ إلا قراءة الجريدة.

وقد زارنا مرة بالمدرسة عدلي باشا يكن (بك)، وكان مدير “الشرقية” وقتئذ، فدعوني لأقف أمامه، وكان وقت حصة الأشغال. فأعجب بكلامي وردودي عليه، وقال لي “بنت من أنتِ؟” فقلت له كما تعودت “أخت فلان“. وعند ذهابي إلى المنزل فرحة بسرور المدير بي, أخبرت أخي بذلك، وكان موجود وقتئذ رجل ألباني، يعرفنا جيداً, وسمع ما قلته لأخي وهو صاغٍ للنهاية، وعندما قلت أنه سألني بنت من أنتِ. وقلت له أخت فلان، هاج وشتم، وإذ به يقول “يعجبك أن تنسبي نفسك لمصري. ولا تتشرفي بنسبك الأصلي؟ إنك تركية ألبانية“. فقلت له “هكذا يا عمي تعلمت أنني مصرية, مصرية صميمة, وذلك هو نسبي المشرف، وأنني ولدت هنا، وقد أدخل أخي في قلبي حب تلك البلاد إلى درجة عالية مقدسة“.

وكانت تلك السنة التي زارنا فيها المدير، هي السنة التي بلغت فيها أرقى درجة في اللغة العربية، فرأت المدرسة أنه يجدر بي أن ألقي أنا مع صغر سني – لتقدمي على الجميع في اللغة العربية – خطبة آخر السنة، لما تعلمته من الجرأة والشجاعة. فأخذت الخطبة إلى المنزل، وذاكرتها مع أخي وأصحابه، ودرستها جيدًا بالشكل والوقف والإلقاء. وأتذكر أنهم أعطوني كأس كونياك قبل طلوعي على المسرح. وقد قلتها حقيقة بشجاعة فائقة الحد، ولم أغلط فيها، ولا أتلجلج قط. وكانت نظم ونثر قيمة، فأعجب بي المدير. وعند استلام الجوائز المدرسية، كانت العادة أن تتقدم كل بنت لولي أمرها، ليلبسها التاج ويناولها الجوائز. وكان أخي جالس في الصف الأول، الذي كان فيه المدير فعندما مررت أمام المدير, أوقفني والراهبة التي تحمل التاج والجوائز، وألبسني هو التاج، وقال لي “أنا ألبستك أنتِ فقط. ليعلم الجميع أنك أحسن بنت سررت بها“، ففرحت جداً, ولم أبال بأخي الذي كان ينتظر القيام بهذا الواجب. انتهت الحفلة وعند خروجي وقفت العربة لتنقلنا أنا وعائلتي إلى المنزل، فقلت لأخي “أن المدير ألبسني التاج، وقال أنك أحسن بنت في المدرسة“. فأخذ أخي مني الكتب – وكان عددها وافر – والتاج، بكل هدوء وبلا كلام، وألقاهم في بحيرة أمام المدرسة، وقال “من فضلك اسكتي ولا تتكلمي“. زعلت, وزعلت جداً لغضبه، لا للكتب التي كنت أنتظرها. وقد أحضروها لي لأطالعها أثناء العطلة المدرسية. بل كان كل حزني وتأثري لزعل أخي، الذي أعبده وأحبه من كل قلبي. فهمت حالاً أن السبب أنني أحللت المدير محله، وذلك طبعاً غلط. فطلبت منه السماح، وقلت له “أنا لا أفهم ذلك، وأنا افتكرت أنه يسرني ويسرك، ولكن لا، فهمت الآن ذنبي“.

…

وكان أخي قد كتب لنا وصايا عشر بالخط الثلث، وعلقها لنا على باب غرفته. كانت كلها أخلاقية ودينية، ولا أتذكر منها إلا “قم ونم مع الشمس“، و“أطّلع وتعلم“، و“عش في العلاء“، و“جدد هواء غرفة النوم“، و“تزوج باكراً“، وهكذا. وكانت أوامر مفيدة جداً، وكنا نناقش بعض أنا وأخي الأصغر، كلما وجدنا أحدنا حاد عن تلك الوصايا، وكان يقول لنا “من يحيد عنها يدفع قرش تعريفة“. وقد كانت تلك الحالة مسلية جداً، خصوصاً عندما نتفق أنا وأخي في أننا كلما تساوينا في الذنب لا نخبر أخينا بذلك. كذلك كان يشرح لنا بشدة ويأمرنا باتباع الصدق، لأن على الكذب تبنى الرذائل عامة. والكاذب لا يعتبر إنسان محترم، ولا يشعر بكرامة نفسه، وقد قلت له ذات يوم. يقولون “والصدق لو ألقاك تحت العطب، لا خير فيه واعتصم بالكذب“، فقال لي، قيل “إن الكذب لا يصح مطلقًا إلا بالاتفاق بين الزوج والزوجة، وفي إنقاذ الوطن، غير ذلك فلا خير فيه“. وكان يراقبني في ذلك بشدة، وفي اتباع لافتته المعلقة أمامي. وربما جاء بها كقول الشاعر على ما أذكر:

إن المكارم أخلاق مطهرة فالدين أولها، والعقل ثانيها والعلم ثالثها، والصدق رابعها والصبر خامسها، والحلم سادسها والجود سابعها، واللين ثامنها والعفو تاسعها، والكد عاشرها.

فكانت عيشتنا المنزلية في غاية النظام والترتيب وكلها فائدة. وقد جعلنا من المنزل مملكة صغيرة، نعين فيها الوزراء. فالوالدة هي وزيرة الداخلية، وأخي الكبير هو وزير الخارجية، وأخي الذي يكبرني وزير الصحة، وأنا وزيرة المالية، والصغير وزير التنظيم. فكانت والدتي عليها كل ما يلزم عمله داخل المنزل. من نظام الأكل واللبس والغسيل وتنظيف المنزل وتعيين الخدم، وإدارة كل شئ يختص بالمعيشة في حدود الاقتصاد. وكان أخي الكبير عليه كل ما يلزمنا خارج المنزل من ملابس وخزين وماهيات ومصروفات مدارس وحسابات وشراء أشياء لوازم المنزل والجميع، كذلك المخاطبات والعلاقات. وما أشبه ذلك. وكنت أنا بعد في الثامنة من عمري ولي درج فيه دفتر حساب للصرف اليومي ودفتر للصرف الشهري، مبين فيهما إيرادنا ومصروفاتنا، ولي مطلق التصرف في كل شي, لكن لي قدر معين كل لا أتعداه، وكان بالدرج أواني صغيرة، مخصصة كل آنية لصرف مخصوص. وكان للدرج مفتاح معلق بسلسلة طريفة بعنقي، ولا يمكن أن يصرف شيئاً إلا بعد أن يخطرونني به. وكنت أدون حساب كل ما هو متعلق بمصروفات المنزل يومياً بالمليم، وفي آخر النهار أقفل الحساب، وفي آخر الشهر أبين مجموع كل المصروفات. أما وزير الصحة فكان يتولى مسألة النظافة البدنية والتفتيش على الجميع. وإلزام الكل بغسيل الوجه والقدمين صباحًا ومساءً قبل النوم. ولا يمكن أن يتأخر أحد عن واجبه، وعن تغيير الملابس الداخلية والخارجية، حسب نظامه. وكذلك كان يقوم بمتابعة من أُمر له بأكل مخصوص، أو بأخذ دواء للجسم كان أو للعين. أما أخي الصغير, فكان يحاسب كل مننا على نظافة حذاءه وهندامه كل يوم, كذلك ترتيب كل شئ في المنزل، خصوصاً أدواتنا المدرسية, يجب أن توضع بنظام يكفل إيجادها فوراً وقت طلبها. وكنا جميعاً سائرين على ذلك النظام، كل منا له في المنزل وظيفة مغتبط بها، نفعل كل ذلك بمجلس عائلي مسلي ومريح للجميع، وبمنتهى إرادتنا. وكنا نخرج جميعاً مرة كل أسبوع للفسحة بعد ظهر كل يوم خميس أو أحد، حيث أكون أنا في عطلة مدرسية. وتلك الفسحة تكون دائمًا في الخلوات أو في الغيطان والجناين، وكنا أنا وأخي الصغير نذهب إلى الرحلة، ومعنا القلم والورق لنبين ما قد فعلناه، حتى إذا ما ذهبنا إلى المنزل، قدمنا لأخي الكبير موضوع إنشاء بقدر ما يمكن. ونجلس في الرحلة، نرسم منظر الفسحة في الجنينة أو الغيط بمواشيه، والمناظر الجميلة من أشجار وزهور وطيور وحيوانات، ومعنا قلمين رصاص للكتابة، وقلم أحمر وأزرق للتلوين، وتلك الكراريس نأخذ عليها نمر مشجعة. وكان ألذ شئ عندي أن أذهب إلى تل “بسطة“, وأسمع من كل صديق لنا حكاية عن قدماء المصريين, وأفتش بيدي لأرى شقوق هذا التل، وأثر البناء فيه، وكل ما علا أو انخفض، وتلك التماثيل الكبيرة ولمن هي، وكل يشرح لي على قدر عقلي. كذلك النزة البحرية أو النهرية في الفلائك، وكنت أتناول المجداف بيدي وأسير الفلوكة، وأنا متصورة أنني أسوق أعظم قطار. وهناك غير ذلك. كان أمام منزلنا دكك خضر، كنا عندما ننتهي من عملنا، ويكون عندنا وقت, ينزل أخي ويجلس على هذه المقاعد ونحن بجانبه، وفي ذلك الوقت يحيطنا أولاد الجيران والشارع، لأنهم لا يرونا أبداً. وكان أخي ينشطهم بأن يجعل بينهم سباق للجري والعدو الطويل، أو للعب الكرة، أو المقاتلة، فيفرحون لأن كل سابق يتعاطي اثنين مليم. فكان أخي ينفق بضعة قروش بشرف وعزة نفس على الفقراء، بدل من أن يذلهم, ويجعلها شحاته لفقراء. وكنا نفرح ونهلل لهم ونشجعهم، ونهنئهم بفوزهم. كما كان يعطي لهم دروس قراءة وكتابة ووعظ وإرشاد، وينبه عليهم أن القذر لا يحضر بيننا. كما كان يعلم كل خادم أو خادمة عندنا. أما في المدرسة فكنا نلعب دائمًا أبدًا بالكرة والحبل. وبما أن المدرسة ليس بها عقلة، فقد ركب لنا أخي عقلة بالمنزل. وكان أحد أصحابه يعطيني أنا وأخوتي الاثنين ألعاب رياضية، كما كنا من وقت لآخر نقيم حفلات أدبية بيننا، يشترك فيها كل من أراد. هكذا كان يوزع أوقاتنا بجدول جميل، وحصص نقيم مدهشة.

وفي العطلة الصيفية كان أخي ينتهز الفرصة, ويبحث لي عن عمل فني يلحقني به، لأنه كان مهتم بتعليمي من كل ناحية، رغبة في أن أجعل من أوقات المسامحة فوائد منزلية. فكنت أذهب لتعلم التفصيل عند أشهر خياطة. وفي سنة أخرى عند أشهر شغالة مغربية لتعليم السجاد. وفي ثالثة عند سيدة شامية لأتعلم أشغال الإبرة والسنارة والكروشيه، وقد تعلمت منها الكثير الذي زاد على ما أخذته في المدرسة، وكان شرط أخي ألا تدوم زيارتي لها أكثر من ساعتين أو ثلاثة. ذلك علاوة على ما أخذته بمدرستي حتى أصبحت ملمة بكل شئ, بهمة هذا الأخ النشيط. فمثلاً كان الخديو عباس باشا قد زار الزقازيق, فقدمت له هذه السيدة المغربية التي تشتغل السجاد، سجادة من شغل يدها, مرسوم عليها صورته, ملونة وغاية في الاتقان بألوان زاهية. وكانت تلك السيدة قريبة منا، مستقلة في عملها هي وزوجها وابنة لها وزوجها. وقد زارتها والدتي لتسألها في عمل سجادة صلاة صغيرة. وطلبت منها أن تقبلني لبضعة أيام فقط، لآخذ فكرة عن فن السجاد وعمله. فقبلت السيدة عن طيب خاطر. وفعلا ذهبت لمدة ساعتين كل يوم, فسررت جدًا بزياراتي لتلك العائلة، لما هم عليه من اتحاد ونظام دقيق ونشاط منقطع النظير، وكانوا جميعًا متضامنين في هذه الشغلة فتعلمت منهم معنى التضامن، هذا مع حفظ الوقت وتوزيعه توزيعاً عادلاً على كل منهم. فقد كان الرجلان يشتغلا في الخارج, فيبتاعوا الفرو وجلد الخروف طوال نهارهما من الأسواق والبيوت. والنساء يشتغلن في الداخل بها، من تنظيف وحلج وغزل وصبغ, حتى يعملن خيوط يشتغلن بها السجاد بالعقد والأكلمة. وكانوا يبيعون المصنوع من الأكلمة الكبيرة منها والصغيرة, ويتقبلون التوصية لعمل السجاد بالغرزة وعددها في السنتيمتر وقياسها ورسمها حسب الطلب. وكنت أتعلم ما يفعلون, وكانت شغلتي أن آخذ مشطين كالفرش من حديد وأجز بها الصوف، فيحلج بشكل جميل، ويغزل ببكر مخصوص، وبعدها يصبغ وينشر لينشف. وهناك منسجان (نول)، أحدهما للأم والثاني للبنت, تشتغل البنت بوبرة وتعد من رسم أمامها الغرز التي ترتبها بيديها، وكانت تقص, والأم تعمل الكليم بلا قص. كما أنهم كانوا يخبطون ملابس الرجال الجوخ والقفاطين الحرير والأقطان، وكذلك ملابس النساء على الماكينة وشغل الإبرة بالخيط الرفيع، والأوية بإبرة الخياط على مناديل الرأس، كذلك على المفارش الدقيقة والخرز والترتر الملون وشغل السيرما (القصب)، وكل ما خالف ما تعلمته بالمدرسة من أشغال أفرنجية. فكان فرحي عظيم بالاطلاع على كل ذلك. وقد أخذت من هذه العائلة المتواضعة الفقيرة، الشئ الكثير، أهمها النشاط النادر للجميع في عمله، والوفاء بالوعد في معاملتهم لزبائنهم. ذلك مع ما يقومون به من أشغال منزلية وترتيب ونظافة. وكانوا يقولون لي أن السر في ذلك هو قيامهم بدري مع طلوع الشمس (فجراً), فيكسبون بذلك ثلاث ساعات من النهار في كل يوم. وسألني أخي يوماً، ماذا قالوا لي، فقلت له “لا شئ، لأنهم صم بكم, لا يتكلمون، ولا يسألون عن شئ، وإن سئلوا لا يزيدون عن الرد على السؤال“. فقال لي “افهمي الآن أن السر في نجاحهم وسرعة عملهم ونشاطهم. هو عدم الكلام، خصوصاً الفارغ منه, المضيع للوقت“. وكنت قد اكتسبت منهم الكثير، في وقت قليل. وأخيراً تمنت لي السيدة أن أصبح هانم. فقلت لها “وما معنى هذا اللقب؟“. فقالت لي “عندنا إذا ما أتمت البنت معرفة كل شئ وتعملت كافة الأشغال والطهي والخبيز والحلوى والفطائر، وفكت الخط. وقرأت القرآن، منحناها لقب هانم، مثل فاطمة هانم ابنتي، فهي أصبحت بذلك سيدة كاملة دين ودنيا. أما أنا فلست بهانم لأنني أعرف كل شئ إلا القراءة والكتابة“. ذلك درس تلقيته منهم، وكان من أجمل الدروس التي تلقيتها في حياتي. وقال لي أخي “أرى أنهم مرهقين جداً, ينظرون إلى الكسب، مهملين راحتهم جانباً. مع أن الراحة تجدد النشاط“. فقلت له “أنهم لا يشتغلون أيام الجمع، ويهللون فرحين أيام الأعياد، وذلك طبعاً طوعاً لأوامر، لا لهو ولا لرياضة، فهم يستريحون من حيث لا يدرون“. وكان أخي قد أرسلني في فرصة أخرى عند خياطتي مدام “سافا“، وكان ابنتيها معي في المدرسة, ويعرفان كل شئ، فكانت هي تعرف أنني مولعة بحب الاطلاع على كل شئ, فلم تتأخر في أن تعطيني فكرة عامة عن نسب ومقاييس التفصيل في مدة قصيرة. وكنت لا استحي من أن أتعلم كل ما يفيدني من أقل الناس وأكبرها، كمن يقطف من كل شجرة مثمرة, وأميل إلى كل نصيحة طيبة، أو إرشاد حسن. وقد أرسلني أخي أيضاً لفنان رسم، أتعلم عنده قوانين الرسم العامة، وعلى قدر عمري والمدة التي قضيتها كان نصيبي في ذلك، المهم أن آخذ فكرة عن كل شئ. وكان أخي يعلمني وأنا صغيرة ركوب الحمار, ولما كبرت نوعاً, علمني ركوب الخيل والشجاعة وعدم الخوف مطلقاً. من الأنس والجن. كما علمني الجرأة في الكلام، وعدم التحويل والدوران، وأن لا أخشى من شئ مادمت على حق. وقد ربيت بلا زجر ولا تخويف ولا غضب من أي شخص. وكنت دائمًا اقتدي بقول الشاعر كما علمني أخي.

وقد ظهرت الكوليرا قبل سنة ١٩٠٠ بالزقازيق. فحجزنا أخي من المدارس، وطهر المنزل تطهيراً دقيقاً بالماء والفنيك. وكان يتبع ذلك يومياً، وكان لا يدخل عندنا أحد ولا يخرج، وأمر الساقي أن لا يأتي بالماء إلا في الصباح الباكر، قبل خروجه من المنزل، ونكون قد قمنا بغسيل الزير ووضع فحم ورمل في قاعه. ويروق الماء بالشبة، ثم تغلى في إناء كبير على النار، ويوضع منها شئ في دورق زجاج, مضاف إليه نقط من القطران. كما كنا نغسل كل الخضروات التي يأتي بها أخي بالماء والخل، ولا نأكل الفاكهة، وقد أغلقت مضيفتنا حتى مرت الهوجة بسلام. هذا وكنت لا أذهب إلى المدرسة إلا بالخادم ولا أرجع إلا به، وإن لم يكن فأخي، ولا أكلم أحد في الطريق مهما كانت الأحوال.

وكان أخي يسير معي خطوة بخطوة في دراستي المدرسية، وتعاليمي الاجتماعية. ولكني لم انقطع عن الذهاب إلى المدرسة، مع أنني قد أتممت فيها كل شئ، ولكن كنت أذهب لمساعدة معلماتي في التدريس البسيط، ومشاركتهن في الأشغال وتحضيرها، وإعداد ما يلزم له المساعدة في الشئون المدرسية والأعمال الخيرية. ذلك لأنهن كن يطلبن من البنات كل قديم من الملابس، لتحويلها لملابس صغيرة تنفع بها الفقراء. وكنت وقتئذ قد بلغت الثالثة عشر من عمري. ذلك السن الذي يتطلب الانتباه. وقد وجه أخي شعوري إلى حالة الشباب الطبيعية، وكان يسمح لي بحفظ أشعار وأخبار الغزل, شارحاً لي تسلط تلك الغريزة في الإنسان، على عقله والوصول بالشخص المستهتر إلى الجنون، وهدم المستقبل في بعض الأحيان, وما يلزم ذلك من الكبت والتروي والسير بها رويداً رويداً، حتى يوضع كل شي في موضعه باتزان معقول، وقد قيل:

هو الحب فاحذر ما الهوى….. سهل فما اختاره مضى به وله عقل

وكثيراً جداً من تلك الأشعار الغرامية، التي تثبت قول أخي، وتؤدي ببعض الأشخاص إلى نتيجة وخيمة للتمادي بها. وبعد ذلك وجه أفكاري إلى ضرورة الزواج للخلاص من كل ذلك، خصوصاً وأنه كان تقويمي الخلقي كفيلا بنجاحي.

إنني أشرح بالضبط كيف كان أخي يربيني، وكيف يجب أن يربى الإنسان، والبنات على الأخص. فتلك العناية والتربية الدقيقة في مراعاة الأطفال، لا تكلف الإنسان إلا النظام في توزيع الوقت في كل نافع لنفسه ولأولاده, وعدم التضحية بالوقت فيما لا ينفع كالجلوس في القهاوي، التي اعتبرها السبب في تأخر البلاد والخمول. وأرى أن في هذه العيشة لذة كبيرة للكبار وللصغار، منتجة ونافعة. فلو اتبعت كل عائلة هذا النظام المبني على الاستقلال الفردي، فليس هناك تزاور ممقوت، لا تجني منه غير القيل والقال، وضياع الوقت, كذلك الانغماس في النميمة، والانتقاد والحسد والنفاق وحب الظهور والتسابق في البذخ، وتنميق الكذب والفشر، ونمو الادعاءات الباطلة، وكل ذلك ناتج عن التكاسل والخمول. بل كان أخي لا يسمح لنا بإعادة حكايات الغير، لكن كانت حكاياتنا من الجرائد المهذبة والمجلات النافعة. ولا كان يسمح لي بالتسكع مع هذه أو تلك. ولا بالاجتماع مع زائرات والدتي، سواء كن صغارًا أو كبارًا. فشببت على جانب من الخلق العظيم، حتى وصلت إلى الثالثة عشر من عمري.

حياتي الزوجية

– 4 –

حياتي الزوجية

طلبت للزواج بمجرد ما شببت، وكان الطالبون كثيرين، وعارض أخي كثيراً لصغر سني، ولكن لما كان الإلحاح أكثر، خاف عاقبة ذلك التأثير في مطلع شبابي واستواء إرادتي. ولكن لم ينتق أخي لي زوجًا رزین عاقل مستقيم السير والسلوك، كما يزعم ذلك بعض الناس. بل كان ينتقي المنزل والعائلة التي سيصاهرها، وسأكون بين أفرادها، وذلك لشدة اعتقاده أنني أنا المرأة التي أهتم بتربية أخلاقها وبث روح الفضيلة والنظام في نفسها، لذلك سيكون عليها إصلاح أخلاق الرجل مهما كان عويصاً. انتقى لي أخي الشاب الصحيح الجميل الداير القادر على إخضاعي لقوة ذكائه وكبر عقله، والمنزل النظامي النظيف المرتب في صرفه وخدمه، حتى كنت عنده في وسط معقول لا يحط مما تعلمته من التوضيب والنظام ولين المعاشرة وعفة اللسان. فقد كان هناك رجل همام، ساعد أخي في وظيفته وتعيينه، مساعدة الأب بعد وفاة والده، وكان له ولد على جانب عظيم من الجمال، متوقد الذكاء والرجولة، قوي متين العضلات، خفيف، محبوب لدى الكثيرات، وكان ثاقب النظر، شهم, شجاع، خبير بطباع معظم السيدات, قوي الإرادة، نقاد، يدرك الصح من الغلط، نبيه، وعائلته على خلق عظيم، مرتبة, كريمة, هادئة, غير أنه كان سريع الغضب مدمن، حاد المزاج والطباع, سهير سكير، فقد هبته من أول مرة، حيث أنني لم اختلط به قط. وبعد التعليم الثانوي رغب في الزواج بسرعة، وقبل أن يتمم تعليمه. وكان الدافع الحقيقي له، هو سرعة الاستيلاء علي قبل أن يتقدم لي غيره، عارض الجميع وخصوصاً والدتي, هذا الزواج لأمرين: الأول، أنه لم يتمم دراسته، والثاني، أنني صغيرة جداً، ولا أليق في مثل هذا الوقت للزواج. ولكن نظرية أخي الذي يفكر بعيداً جداً. قاومت الجميع، لسبب واحد هو أنني محط الأنظار، وأنني بعيدة النظر بقوة إرادتي. فأصبحت خطر على الزوج السهل، وإنما ذلك الزوج الشهم هو الذي سيحفظني، وليتمكن هو أيضاً من الزواج. وقال لوالدتي “أن هذا الذي سيتمكن بخشونته أن يسير أختي ويخلق منها إمرأة مفيدة نافعة. فقد عاشت معي مترفهة مدللة، وبذلك لا يمكن أن تتم لها الحياة الصاخبة بين الزوجية وتربية الأطفال وإدارة المنزل. إلا إذا كان الرجل شديد, قوي الإرادة, ليسيرها على صراط مستقيم“. وقد كان، وتزوجت في الرابعة عشر، وزوجي في الثاني والعشرين, وفهمت من أخي أن ذلك ما وضع لتقارب الزوجين من بعضهما فقط، وفرحة الجميع، بل ذلك رباط متين، يربط القلبين ببعض، بكل شئ من الثقة والإخلاص والمحبة، لكي لا يدخل لأحدهما شك ولا سوء ظن، وأن يبتعدا عن الغيرة كلية، لأنها العامل الوحيد الذي يهدم الوفاق، ويفكك العروة الوثقى بينهما. وقال لي “هذا ويجب أن تترفعي عن الغيرة، ودعيه حرًا، فلا يجلبه إليك بقلبه غير أنك تظهرين له الحب الشديد مع الثقة التامة، فقد وهبك حبه وإعجابه وماله باختياره لك، واهتمامه بك، فكفى المرأة منه ذلك، وعليها بعد ذلك أن تحب كل من حب، وتهتم بكل من اهتم بهم من أهله ومعارفه، وتندمج في كل ما يريد، ولا تجعل مركزها يخلو لغيرها. بالتشاحن والتعاتب، لكي يستريح هو من جهتها، ويعلم أنه لن يتغير فيه شئ بل زاد رفيقاً محباً محترمًا. يميل لكل من مال إليه. فتكسب بذلك محبته لها ولا يفكر قط، والحالة هذه، إلا أن يحترم إرادتها ويسعى في راحتها“.

وانتقلت من عيشتي المرحة المحببة ومنزل كله وداعة ورحمة وشفقة ببعضنا البعض إلى عيشة الزوجية الصعبة جداً, فقد خرجت من عائلة هادية وموزونة كل الاتزان إلى تلك العائلة التي بها زوجي الثائر على الجميع، ودخلت بيت هو الدنيا وما فيها أوامر مطاعة ونظام شامل. كان حماي وحماتي ولهما بنت وولدين غير زوجي. ولا تسل عن عدد الخدم، فقد كان الطباخ والبواب والخادم، أما الحريم فالدادة جارية سوداء، وخادمتين أخرتين. وكان النظام هناك هو النهوض الساعة الخامسة صيفًا وشتاءً، وتفتح كل النوافذ، ويستيقظ كل الخدم، فترى كنس ومسح وتوضيب قبل ظهور النهار. وذلك الحما الذي كان يفيض نشاطًا، يصلي الصبح، ويقرأ بصوت عال جزء من القرآن يوميًا، ثم ندخل جميعًا على غرفة الأكل بملابسنا الرسمية للفطور، ويخرج كل إلى عمله. وكان هو الذي يخرج للطباخ لوازمه قبل ذهابه إلى الديوان، لأن زوجته كانت ضعيفة، ولا يتعدى شغلها شرب القهوة والشاي والدخان. فقد كان حماي رجل جل في التقى والاستقامة والفصاحة، وحائز على كثير من مكارم الأخلاق، وكان موظفاً مرموقاً محبوباً من الجميع. وقد تعهد أن يرعاني هو بنفسه لأنه كان رئيساً لأخي، وكان يحبه كثيراً. ومطلع على كل ترتيباته المنزلية، وكان يطلع من وقت لآخر على درج أعمالي المنزلية وجداول الترتيب والصرف. فكان ترتيب منزله من خدم ونظافة ورعاية على الطريقة العثملي .وأول شئ ابتدرني به هو أن أسير وراء الخدم بريشة كبيرة، أنظف بها كافة الأثاثات الموجودة بالمنزل، وكان ما أكثرها. علاوة على ثلاث غرف ومدخل لي. وكان البيت كبيراً، ملك لعبد العزيز أبو شحاته بالزقازيق. وكان الإنسان يستغرب أن يوجد في مثل هذا البلد، في ذلك الوقت. كان بالبيت طابقان، الطابق الأسفل به منادر أربع، كل اثنين داخل بعض، ومطبخ متسع، وحوشين, وفي الجانب ما يسمونها جزيرة، بها ثلاثة مزاير صاج بحنفيات، تحت ثلاث أزيار يقفل عليهم باب بشيش، ويملأهم السقا كل يوم، ويغسلوا كل ثلاثة أيام. ونشرب من مرشحاتهم الصاج، أعني أنهم كانوا للشرب فقط. وكان الدور الثاني به ستة غرف, وصالة كبيرة جداً، وحمام في غاية الإتقان، على الطراز القديم بقمريات زجاج ملون، وثلاثة أبواب داخل بعض، وبه حنفيات وحوض كبير للاستحمام، وفي حلقه فرن لتسخين الماء. وكانت تلك الحنفيات التي تصب الماء نظيفًا، تأتي من فنطاس يسع أربعون قربة ماء, ويملأ كل أسبوع، ويوضع به قليل من الشبة فيجري فيه ماء زلالاً. وكان ذلك البيت على كثرة الخدم به في غاية النظام والنظافة، ويضرب به المثل في البلد كلها. وكان للبيت جنينة خارج البلد كبيرة، لها سور مبني بالطوب والحديد، وبها کشك جميل، وجنايني غاية في النظافة، وتزرع كلها زهور وفاكهة وجزء بسيط بالخضار، على قد طلباتنا فقط. وكانت الجنينة تليق بمنزل على جانب عظيم من النظافة، لا تجد فيها ورقة ناشفة ولا حشيشة، وكنا نذهب إليها كل يوم جمعة. وكانوا زائرينا كلهم من الطبقة الأولى في البلد، وكل ذلك راجع لحماي، فقد كان رب بيت قابضا على النظام بيد من حديد.

غير أن زوجي كان في البيت هو الوحيد الذي يزجر الخدم ويضربهم ضربًا مبرحاً. كان يحبني ويعزني، ولكن طباعه الحادة لا يمكن إخفاءها. وقد فوجئت بذلك وأنا صغيرة، لا أفهم لهذا الهياج سبباً. وكان ذلك هو الذي يجعلني أخافه. وأعمل له ألف حساب. فقد كان إذا ما تأخر ليلاً، أو طلب أي طلب على غير إرادتي، لا يمكنني أن أناقشه في شئ. فوجدت نفسي مرهقة مع مثل هذا الرجل الشرس، ولو أنه كان يعاملني بكل لين ولطف، ولكن معاملته مع الغير قوية. وكنت أقضي أوقاتي وأنا حيرانه لا أفهم لهذا الاختيار سبب ولا معنى. فكنت أبكي واستغيث بأخي في بعض الأوقات بدون أن يعلم أحد, وأقول له “أنني لا يمكن أن أحمل مثل هذه الأخلاق أبداً“. فأفهمني أخي أنه معقول جداً وغلطاته كلها سطحية “يمكنك بحسن تصرفك إصلاحها، هذا وإن هذا الزواج لا مفر منه، فعالجي موقفك ولا تجعلي أحد ينتقدك، عالجيه بالصبر وطول البال واللطف المتناهي مع الجميع، وأنت والحق يقال محبوبة محترمة من جميع العائلة. فتريثي وزني عملك وعالجي أمورك، فلا مفر مطلقاً من تلك العيشة التي تعتبرينها شديدة، فهي ستضيف لك وتخرج منك زوجة صالحة“. سكت. وفكرت قليلاً، وبكيت, وقد تركني وخرج .

وكان أكثر ما يزعجني هو غيرته المتطرفة. وعدم سماحه لي بمقابلة أي شخص لا يريده, وكان يشك في أقل شئ، حتى أنه منعني عن مقابلة معظم أو كل أقاربي، إلا في وجوده، إن كان مرغوب فيه. وحرمني أن أكتب لأي مخلوق من معلماتي أو زميلاتي. وكان لي بالمدرسة من أول دخولي بها، لآخر خروجي منها، صديقة اسمها رفقة ميخائيل، وكنا لا نفارق بعضنا أبداً، وقد حكم علي أن لا أقابلها، فأطعت. وكان بالرغم من أنه شديد جداً في القول والمعاملة والغيرة والأنانية، إلا أن حديثه معي كان يجذبني له، واحترامي إياه, وطاعتي التي بمحض إرادتي. فكان كلما ثار وتهيج، كنت أخفض له جناح الذل، وأظهر له أنه على حق، ولو أنه تطرف, وذلك طبعاً شأن الرجال. مع أنني كما قلت كنت أحياناً أتأثر وأجلس بمفردي أبكي, وأطلب أخي واشتكي له بدون علم زوجي.

وقد سمعت كلام أخي وأطعت, واندمجت في عيشتي الجديدة مع الجميع، محبة لهم، معتبرة نفسي واحدة منهم، وأقرب المقربين من قلوبهم، منصورة دائماً أنهم يحبونني جداً، ولو لم يكن، إنني أوضح كل ما اتخذته من دروس زوجية، وقد نفعت ونجحت. فكنت أعتبر زوجي ضيف عندي، وأنا ضيفة عنده، لا أسأله عن حياته الخارجية شيئاً، ولا اعترض عليه في عمل أبداً، مهما كان هذا العمل على غير إرادتي، مطيعة له فيما كان له حق، وفيما كان ليس له حق, وفيما كان ليس لح حق. كنت واسعة الصدر، لطيفة مصدقة لكل ما يقول، وراضية عن كل ما يفعل. وكان استمراره في السهر والشرب علتي التي طال بي مقام المحاولة لإنهائها، وقد تحسنت كثيراً وكثيراً جداً، فكنت لا أؤاخذه على تغيبه، وأظهر له كأنني كنت قد طلبت منه ذلك, وكأنه صديق لي أعلم كل العلم بسريرة أخلاقه، إذا ألقي لي حكاية صدقته، وإذا توعك من الشرب عالجته بقلب صادق وإخلاص كلي, وذلك لأجذبه لي، حتى يمكنني أن أتمكن من تنفيذ أغراضي المصلحة لحالته، أو بمعنى آخر أن نتفق على حياة واحدة. كنت اتفاني في طاعته، والاهتمام به، والإعجاب كل الإعجاب بأعماله حتى المتطرفة منها، كمقابلته لبعض النساء، ومغازلتهن. فكان يقول لي “أنت لا تحبينني ما دمت لا أرى منك في أي وقت انتقاد من كثرة شرابي, أو غيرة منك علي في مقابلة أي امرأة“. فاطمئنه وأقول له “أنني أنا الزوجة، وذلك مقام كبير لي، ولعلمي بقيمة نفسي، أرى نفسي أرقى من كل امرأة أخرى تنظر لرجل متزوج، أما أمر شريك فأنا أعلم أنك أكبر عقلاً مني، ولا يصح أن أنصحك في شئ، أنت أعلم مني بعواقبه. وعلى كل حال سأترك لك فرصة للتفكير في النتائج بدون أن أشوش عليك بالانتقاد ولوم المغزى لما يكون من امرأة لرجل لا يحبها ويحترمها ويقدرها ويفهمها“. فكانت تلك الكلمات تنزل برداً وسلاماً على قلبه، ويزيد إعجابه بي. وكنت أقول له “تأكد من أنني أعطيك كل الحرية، في كل ما يريحك، وما تحبه، فأنا الزوجة وكفي لي منك أهمية“. فكان ذلك يجعله يحاول أن يقنعني بأنه طاهر ومخلص، ويحكي لي عن أغلب أعماله، وكنت أصدقه على طول الخط، ولا أحاول تكذيبه، فكان لذلك فعل غريب في الرجل العاقل النقاد، الذي يقدر لكل ظرف قدره. كذلك كنت أهله مع محبة للجميع، مساعدة للكبير والصغير، مخلصة كل الإخلاص في تصرفاتي معه، صادقة كل الصدق، حتى يثق بقولي. فكنت كأني أنا هو، لا أخالفه قط، حتى استراح ووثق مني تماماً, بعد أن أثبت له في ظروف خطيرة, أنني لا يمكن أن أخفي عليه ما يحصل لي من أي شخص كان. ومن ظريف ما حصل يوماً، أن نبه علي أن لا أقرب من هذا الشباك. وأنا لا أدري ما السبب.

…

وقد اضطررت يوماً أن أشرح للخادمة كيف تضع فرش السرير الذي كان بجوار الشباك, وقد سهي علي الأمر، وعندما تذكرت، وجدت نفسي أمام شلة من الشباب، الذين كنت أعرفهم، ينظرون إلي، فاستأت جدًا لدرجة البكاء. وقعدت طول يومي حزينة, حتى حضر, وكنت أخافه جدًا، فوجدني متأثرة، وغير قادرة على تناول الطعام. وسألني حماي “ما الذي يزعجك يا عزيزتي؟ هل أساء إليك ولدي؟“. فلم أجب إلا بلفظة “أبدًا“. وبعدها اختلى بي زوجي وقال لي “ما سبب كل هذا الزعل، وعهدي بك أن لا تتأثري ولا تزعلي من أحد؟“. فقلت “لأنني زعلانة من نفسي وإهمالي“. فأخبرته بما جرى وأنا على يقين من أنه سيثور ويغضب، وفعلاً ثار وشتم وسب ما شاء وشاءت إرادته، فكنت ولله الحق. أسمع كلامه كأنه برداً وسلاماً, لأنني مخطئة فيما فعلت. ولا يجدي ندمي شيئاً. وكثير من ذلك فقد حدث يوماً بعد زواجي أن جلست مع زوجي في مجتمع من أصدقائه، فتناقشوا جميعاً في أمور سياسية، فكنت أنا السابقة, فاندهشوا جميعاً. فحرم علي قراءة الجرائد فترة من الزمن. وقد زارني أخي، وعلم بذلك. فاندهش وقال لي “ما ذلك، ماذا جرى لكِ؟“. فقلت“قد أمرني زوجي أن لا أقرأ جرائد“. فقال لي أمامه “في مثل هذا لا أوافق على التقصير الذي يفسد تعليمك، ويمحو منك كل شئ“, فسكت الزوج ولم يجب بشئ. واستمر أخي يرسل لي الجرائد سراً, وأنا أختار أين أخفيها عن الزوج كي لا يهيج. حتى جاء يوماً وكان يجب أن يعرف شيئاً فاته الاطلاع عليه في الجريدة, وكان يختص بعمله، فقال لي “حقيقي كان يجب علي أن أعرف ذلك في حينه من الجريدة“. فقلت له، فقال لي “من أين لك هذا؟“. فقلت “أنني أقرأ الجريدة يومياً، والتي يرسلها لي أخي، حيث أنه مصمم على ذلك. وقد أنكرت ذلك عليك، لكي لا تتأثر“. فقال لي “أبدًا أنني اقتنعت بقول أخيكِ، ولكن قد عز علي الرجوع عن أمري. فاقرأي ما شئت“. وقد صار الأمر، فتعليمي كله للآن، ومادمت حية، هو سعة إطلاعي على كل مفيد من جرائد ومجلات وكتب علمية وأدبية. وقد ساعدني ذلك على أن أتكلم مع الجميع في أي ناحية من نواحي العلم والفن والفلسفة. وكان لي أعداء ينتقدونه في أن أكون أنا صاحبة الصرف والنهي في ماليته، وكان يحاول أن يفهمني ذلك بدون أن يكسر إحساسي، فأفهم على طول سبب ذلك. وأقول له “حقيقي ذلك، نحن مثل بعض في كل شئ، وأنا لم أمسك الصرف لأسيطر عليك لا سمح الله, بل لأساعدك ونتعاون معاً, فإن كنت أنت راغب في غير ذلك، فلك الأمر مع السرور التام“. وأجعله فعلاً يستلم الصرف لمدة وجيزة. وعندما يعجز عن السير كما يلزم, يقول لي “أنني جربت ولم أفلح، فخذي ما تبقى وأنقذيني“. فكنت أطعيه وآخذ منه الباقي، ولم أنبس ببنت شفة، ولم أحاول أن أنتقده قط, فيكون في ذلك أكبر تأنيب له على ذلك. وإذا طلب مني طلب، وكان على غير إرادتي، أو وخيم العاقبة، كنت أوافقه، وبعدها بقليل، أكون قد قويت حجتي قائلة “إن الرأي عندي هو كيت وكيت، لأن النتيجة هي كذا وكذا، وعلى كل حال فالأمر أمرك“. فكان من ذكائه ورجاحة عقله, يزن الشئ ويفهم كلامي، ويرد عليه بالإيجاب بدون أن أشد معه أو انتقده.

وقد أنجبت من زوجي في ٢٦ سنة عشرة أولاد. فبعد أن مرت على زواجي ستة أشهر، حيث أنني تزوجت في أبريل ۱۹۰۰، حملت في أكتوبر، ووضعت أول طفل لي في يوليو ١٩٠١. وقد مات بعد ولادته بعشرين يوم، فقد كنت صغيرة ولا أعى، ولا أشعر بحنو بنوي. وقد امتنعت عن إرضاعه خوفاً أو جهلاً فتغيرت عليه المرضعات فأصيب ببرد خفيف، واستدعيت الطبيب, وكان طبيب المنزل المرتب, فأعطاه شكوريا، فأخذ منها ملعقة صغيرة وصرخ صرخة مخيفة, واستمر بضعة ساعات يصرخ. فاستدعيت طبيب آخر أجنبي, فقال “إنها نقاط سم“. زمجر الوالد، وبحث عن الزجاجة التي قد انفجرت فلتها قبل ذلك بقليل، فخطفها أخي ورمى بها في النيل, قبل أن يبحث عنها، وقال له أنه على يقين أن الذي يؤلمه هو تغيير المرضعات، وأن كلام هذا الأجنبي هو إيقاع بالطبيب المصري. وعاش المولود بضعة ساعات، حتى قضى الله نحبه في الفجر، وانتهت المأساة. وقد قال لي أخي أنني أنا السبب في وفاته لأنني اتكلت على غيري في مراعاته، ظناً مني أن ذلك سيكون أهم, مع أن الأم مهما كانت جاهلة بتربية أولادها، فهي الأم التي وضع الله فيها كل وسائل العطف والحنو الطبيعي للطفل “أما أنت فقد أخذت من العلم وواجب الأمومة ومعرفة الواجب عليك، ووضع كل شئ في محله، فلا عذر لك. إنني أرحتك كثيراً ودللتك، ووفرتك لتكوني زوجة صالحة، وأم بمعنى الكلمة، ولدك بين يديك ليلاً ونهاراً، قائمة بنفسك على تغذيته ونظافته وراحته، بالطرق الطبية التي درستيها معي وفهمتيها. فيجب أن تكوني أم لطفلك رضيعاً، وأن تغذيه بعلمك طفلاً، وتحضريه تلميذًا، وتوجهيه علميًا. وتؤهليه عملياً، ولا تتركيه إلا متزوجاً مشاركاً لغيرك“. فكان لهذا الدرس وقع شديد على قلبي الحزين، وقد انطبع طبعاً في نفسي، ولم يفارقني خياله لليوم. وبقيت بلا حمل لمدة ستة أشهر ثانية، وفي فبراير ١٩٠٢, حملت ووضعت في 7 نوفمبر.

وكانت تلك المدة من بعد حملي بأول طفل. وكان زوجي يشتكي بجنبه الأيمن، وصار حاد المزاج إلى درجة متطرفة، واكتشف الأطباء أنه مريض بالكبد, وبه خراج كبير، لأنه كان مدمنا، وكنت من طرفي خففت عنه الشرب، تارة بإقناعه بما عرفته طبياً، وتارة بمشاركته بمقادير بسيطة، وكان هذا يتعبني كثيرًا وهو تحت العلاج. ثم نقل إلى مصر وعملت له عملية بيد البروفيسور والت الألماني، استأصل فيها خمسة عشر سنتيمتر من الضلع المواجه للكبد. وبعد أسبوع عادت له حرارة مرتفعة، وقيل أن العملية يجب إعادتها لأن المدة انتشرت في غشاء الرئة، فهرب من المستشفى، وبعد أن دوخنا عملت له العملية الثانية، على يد الدكتور فرنسيس بادير. وأيضاً نشر له عشر سنتيمترات من ضلع أعلى. وكنت قد وضعت ولدي الثاني سيد، بين هاتين العمليتين، وكان سعيد الحظ بنجاة والده من موت محقق، دُخنا أنا ووالده وأخي، وداخ معنا المريض، والأطباء لنحو عشرين شهراً, وقد بلغ عددهم ۳۳ طبيبًا. وبعد أن قيل أنه مصاب بذات الرئة، ذهبنا إلى حلوان حسب أمر الدكتور، وعندما قيل لنا انقلوه إلى الزقازيق لعدم فائدة العلاج، وكثرة المصاريف, صادفت سيدتين فرنسيتين كبيرتين بحلوان، كانتا تتناقشان في أمر علمي، فتدخلت في النقاش بالفرنسية، فسألاني عن كل شي, وأخبرتهما عن بلوتي في زوجي، وحكايتي مع مرضه. ونفعت تلك المعرفة، فقد نصحاني بأن لا أسافر به، وأن أعرضه قبل السفر على البروفيسور بروزار، رئيس المستشفى الفرنسي في سنة 1903. “وبما أنه مصدور ولن تقبله المستشفى، فيمكنك طلب التماس من رئيسة مدرستك للراهبات, وهو يقبله إن شاء الله، ويكون على يده الشفاء“. طيبوا خاطري وأعطوني كارت توصية. وفعلاً أخذناه أنا ووالده وقدمنا التماس للراهبة وكارت هؤلاء السيدات المحترمات, فقبلوه، وأدخله والده غرفة ممتازة. واتضح بكشف وتحليل الدكتور بروزار. مدير المستشفى الفرنساوي، أن عنده انسكاب بلور, وخراج أصاب رئته اليمني كلها، وتلك الكحة الشديدة تنظيف لذلك الخراج، الذي انفتح من تلقاء نفسه، وكان في حالة احتضار كما قال الأطباء. ولكن الأستاذ قال امنعوا عنه كافة الأدوية, وعرضوه للهواء الطلق ليلاً ونهاراً. واعرضوا عليه كل أنواع الأكل والسلطات والفاكهة والمشويات، حتى تنظف عروقه من تلك الأدوية التي تعاطها طوال مدة مرضه. وقد كان، وانتظرنا حتى ردت روحه. وأمر الطبيب بإخلاء غرفة له بالجنينة خالية من الأربعة رياح. وكان يقدم له الأكل بصفة غريبة من الكثرة، حتى ينتقى ما يشاء. وكان الهواء يلعب به ليل نهار، وبعد خمسة عشر يوماً كانت آخر ما له بالخدمة, بعد إجازات المرض، شفي تماماً ووقف على قدميه، مع إننا كنا دائماً ننقله بنقالة، وأخيراً سافرنا به إلى الزقازيق. وكان لوالده صديق اسمه عثمان بك, لهم منزل (سرايا)، منفردة بالتل الكبير وسط جنينة واسعة، تحوطها الرمال من كل ناحية، تبرع لنا بالوجود فيها، حتى يتم شفاءه. وذهبت أنا وطفلي والطباخ معه، فكان في هوائها الشفاء العاجل. وكنت يومياً أعمل له حمام خل ورد، حسب أمر الطبيب، وانتهت الحمى التي لازمته طوال العشرين شهرا، ورجع لعمله في منتصف ۱۹۰۳.

وقد أحيل والده على المعاش. فباع ما يملكه، وسافر مع أولاده وزوجته للإسكندرية، بعد أن اشترى هناك منزلاً واستقر في وطنه الأول. فاستقليت مع زوجي وولدي وخادمة وطباخ، واخترنا منزلاً صغيراً به ثلاث غرف فوق, ومثلهم تحت, وكان جميلاً ونظيفًا. وهنا كرست مواهبي المنزلية في إدارة المنزل ونظافته وتنسيقه، بكافة أنواع الأشغال اليدوية الجميلة والاقتصاد النادرة. وكنت حاملاً ووضعت في فبراير ١٩٠٤ أنثى، كانت ولادتها عسرة جداً، استغرقت نحو الثلاث أيام. ونزلت البنت ساكنة ساكتة على الأرض لمدة خمسة ساعات، كانت كالقطن ورأسها أزرق، وأوقفت الداية قطع الحبل السري حتى تحركت. وبعدها عاشت نحو ١٨ يوم وهي على هذا اللون الأبيض، ملهوفة على الرضاعة بشكل غريب، وكان يظهر على جلد بطنها فقاقيع كالحريق، وعلى حين غفلة، أخذت الصراخ نحو ستة ساعات. في أثناءها استدعيت أخي، فقال لي “لا تتسرعي، انتظري للصباح، حتى لا تذهب هي أيضاً ضحية للدواء كأخيها كما ظننا“. ثم أنها هدأت وأرضعتها ونامت. وقمت في منتصف الليل فوجدتها ميتة. ويظهر أنها ماتت عندما هدأت من الصراخ بعد الرضاعة مباشرة. انزعجت ومرضت بعدها نحو ثلاثة أشهر، قضيتها عند حماي بالإسكندرية، وكنت موضع اهتمامه حتى شفيت ورجعت لبيتي. وبعد تسعة شهور من موت ابنتي حملت في يناير ١٩٠٥. وفي ٢٤ سبتمبر ١٩٠٥ وضعت يوسف, فأصبح لدي ولدين, كانوا موضع اهتمامي، وطبقت عليهما كل ما تعلمته بالمدرسة لحياة الطفولة وأشغالها وآدابها. وكانت كل الراهبات يرشدونني فيهما عن كل ما أريد. حتى إذا شب سيد, وكان عنده ثلاثة سنوات, وأخيه لم يتجاوز الثلاث أشهر، أخذوه بالمدرسة. وكان يذهب مع خادمته الخصوصية، التي كانت معه منذ ولادته. وكان يلعب ويتكلم ويلبس، وكأنه ابن الراهبات, يحبهن كثيراً، وهن يتركونه بالمدرسة على كيفه، فكان هنيئاً بطفولته. وكان ذلك في مدة نهضة الوطني الكبير مصطفى كامل، لأنني عاصرته منذ أول نهضته لآخرها. وكنت أشرح لولدي الذي نشأ مع نهضته, كل ما أقرأه على قدر فهمه، وهو في الرابعة من عمره، حتى وفاة مصطفى كامل، الذي بكيته باستمرار، كل الأيام الأربعين بعد قراءة مراثيه المفجعة. وكان يجلس بجانبي ولدي ويقول لي “لا تحزني, عندما أكبر سأعمل مثله“. وما أن أتم يوسف سنة ونصف، حملت, وما كان عمره سنتين وشهرين، إلا ووضعت فتحية في ٢٤ نوفمبر ١٩٠٧.

…

هذا وكنا كل سنة نقضي إجازتنا مع أولادنا وخادمنا وخادمتنا خارج البلد. فتارة بالإسكندرية عند حماي، أو بورسعيد، أو برأس البر، أو الإسماعيلية، أو المنصورة، حسب الظروف. وعلى الأكثر بالإسكندرية عند حماي لأنها أوفر. ومن تلك الفسح كان أخي مع حرمه وكريمته الصغيرة بمرضعتها موجودين معنا بالإسكندرية. وفي سنة أرادوا أن يركبوا البحر من إسكندرية إلى بورسعيد، فأخذني معه وكنا بالدرجة الأولى، وهاج البحر هياجاً مخيفاً. وبما أنني كنت على علم بظروف البحار، فكنت غير مضطربة بالمرة. وكانت أشدنا اضطراباً المرضعة، فهي تركت البنت الصغيرة مع مستخدمي الباخرة، وظلت تستغيث بكل المشايخ التي تعرفهم. وكان المنظر غريباً حقاً. ظهر فيه قيمه التعليم من عدمه. أما طفلتي فتحية، فكانت سمينة جداً، وقد ولدت بأعجوبة. حيث أنني أخذت خمسة عشر يوماً ولادة, وعندما ولدتها استمرت الانقباضات عندي نحو أسبوع، وأنا غير قادرة على أي حركة، وتلك الطفلة لا يمكن أن تنقطع عن البكاء. وكانت لا يمكن أن تفارقني ليلاً أو نهاراً. وكنت لا أعلم لذلك سبباً. وكان عندها سنتين عندما أصيبت بالحصبة مع أخواتها, غير أنها أخذت التهاب رئوي، وبلغت الموت.

وفي سنة ١٩٠٨، نقلنا إلى سوهاج، ولم نمكث هناك غير تسعة أشهر، حيث أن الجو لم يوافق زوجي لضعف الكبد، ولم أتمكن من زيارة أحد في تلك البلد، بسبب مراعاتي لظروف زوجي الصحية, لأنه لم يتمكن من النهوض من الفراش إلا قليلاً. ومع ذلك فقد حضرت فيها استقبالاً واحداً بدار الحكمدار, وقد تعرفت فيه بحرم شقيق علي باشا الشمس، وعرفتها بنفسي. وكان هناك تفاهم مع بعض السيدات فأقنعتهن بإصلاحه، وقد كان ذلك ذكرى طيبة منهن لي. وكان زوجي يشتكي دائماً بألم كلوي، وكنت أحقنه بالمورفين, حسب أمر الطبيب, فزاره دكتور آخر, هو الدكتور صادق، ومنعني من إعطائه هذا المخدر، قائلاً “إنه اتخذ منه كيف“, فامتنعت مرة واحدة إلى الآن من القيام بأي حقنة، وبعد جهد جهيد نقلنا من تلك البلد الحارة إلى بلدة باردة وهي شربين غربية. وكانت بلد متأخرة في اجتماعياتها وعوائدها النسائية، فكنت أغايرهم في كل شئ, في سفوري، ومناقشتهم رجالاً ونساءً، وإصلاح ما يمكن إصلاحه من عاداتهم الشاذة. وكان هناك بعض الناس يرسل لي ما غاب عني من أخبار الجرائد والمجلات. أمثال السيد عبده غيث. وبعض أولاد الزيني، هذه العائلة العريقة المحترمة، حيث أنني لا أقرأ غير جريدة “المؤيد“، وأكتب فيها. وقد حزت رضي الجميع وحبهم, لما قمت به من حسن تفاهم بين عائلاتهم وإصلاح، ولكنني لا أنسى كثرة الأمراض الوبائية وقتئذ، فقد زارتني تلك الأمراض في أولادي غير مرة, من جدري وحصبة وتيفؤيد وأنفلوانزا ورمد وأشكال وألوان.

وقد أرسلت ابني الثاني إلى مدرسة أمام المنزل وهو في الخامسة من عمره في عام ١٩١٥، يدرس بالمنزل التحضيري على يدي، ولكن لفرط تعلقه بأن يدخل ويخرج مع التلامذة، وبعد بضعة أيام فقط رجع لي بالتهاب حاد بعينه، يصرخ به، فوجدت أن ذلك فوق معرفتي, فاكتفيت بعمل كمادات خفيفة، حتى يصبح الصباح، ودعيت الدكتور، فقال لي “أنك أهملتيه زمناً لا يقل عن عشرين يوماً“. لأنه حينئذ وجد على عينه غشاوة قد لبست كل السواد. فقلت له “لا تقوم بأي إسعاف له لأنك لم تعرف الحقيقة“. وذهبت به فوراً إلى القاهرة, وذهب معي ومع زوجي كثيراً من أهل المرؤة, فأوقفوني بالمنصورة، وقيل لي أن هناك الدكتور نصر فريد، وهو نابغة في الرمد, وفعلاً فحصه، وقال “أن هذا رمد يضيع البصر، بعد ٢٤ ساعة, والآن يمكن رفع هذه الغشاوة فورًا، قبل ميعاد الخطر“. وقد كان، وأجريت له العملية، واستمر تحت العلاج نحو شهر، يذهب به الخادم يومياً من شربين إلى المنصورة، ولم تترك عنده أي أثر من قصر النظر إلى اليوم فنظره 6 على 6, بعد أن بلغ من العمر ٤١ سنة.

أما ابني الأول فقد ألحقته بناءا على إلحاح والده. عندما بلغ السابعة من عمره بمدرسة “الجمعية الخيرية“، مع أنه كان كامل التعليم التحضيري وأكثر. وكان من أهم دروسها قراءة القرآن بكثرة. وقد سرت معه في تحفيظ القرآن بأقصى قوته، في أوقات فراغي من خدمة الأولاد والمنزل. ومع ذلك فقط حفظته الثلاثة أجزاء الأخيرة من القرآن، ولكن كان هذا الولد تعلم أن أشرح له كل ما أعلمه, لذلك كان يصعب عليه ثبوت شرح القرآن في ذاكرته. وسأله الأستاذ يوماً عن تسميع شى في القرآن، ولم يجب تماماً، فزغده بإصبعه في جنبه، فصرخ وبكى وجاءني في حالة سيئة يبصق الدم من فمه, وتعتريه نوبات ضيق تنفس من وقت لآخر. وقد زاره جملة أطباء من شربين وبلقاس، ولم يزيدوا عن أن ما عنده هو التهاب بالرئة, وكانت حرارته مرتفعة، فأخبرت أخي بالزقازيق، فأمرني بالسفر عنده فوراً.

وسافرت إلى الزقازيق مع والدتي، التي كنت دعوتها لمرضهما، وهناك فحصه الدكتور وديع برباري، طبيب المستشفى الأميري، وقال في الحال إن عنده كسر في أحد الضلوع, جرح الرئة, وعولجت بمعرفته وشفي. وهناك شئ خطير أيضاً من مخلفات شربين، فقد كنت في التاسع من أشهر ولادتي وأصبت بحرارة مرتفعة جداً, رجعت بها إلى دار أخي بالزقازيق، فقيل أنها حمى الجدري، وأن حالتي في منتهى الخطورة, واضطرب الأهل والدكتور، ووضعت مثل إجهاض، حيث أن الحرارة وصلت أربعين ونصف, فنزل الدم بغزارة, وجاء فؤاد بأعجوبة, في ٢٤ أبريل ١٩١٠, والعجيب أنه أبعد عني في الحال لمرضعة في طابق ثاني، وقد نجيت وانقطعت الحرارة بمجرد نزول الجنين. وكان ظاهراً نظيفاً، لكنهم أتوا لي ثالث يوم في ولادته، وقالوا لي أن جسمه ظهر عليه طفح مثل “حمو النيل“. وما إن أتم أسبوع حتى كان قد انتشر الطفح على جسمه، فهمت على الفور أنه طفح الجدري، حيث كانت بذور جامدة بنقطة سوداء في النصف، رآه الدكتور فتعجب جداً من حدوث ذلك، وأفهمني أن تلك نادرة الطب, فالطفل لا يصاب بتلك الحميات قبل ستة أشهر، وعليه أخذته وأرضعته برغم من إرادة الدكتور، حيث أنه أثبت لي بقوة أن ذلك الطفل أصبح جرثومة معدية ومخيفة بينكم، وأن الموت محقق له, فلم أسمع ولم أفرط فيه. انتشر الطفح حتى صار في كل جسمه مرصوص رص حب الذرة. وكان الفضل لصديقة لوالدتي، عجوز مغربية، حيث أنها قالت لي “يحي العظام وهي رميم، فتوكلي على الله، واتبعي إرشاداتي“، وقالت “اكثري جدًا من أكل الحلوى. ولا تأكلي ظفر، والسر في علاجه هو أن توقفي هواء الحجرة التي ينام فيها بالمرة، فاتركيه داخل ناموسية سميكة، وارضعيه كثيراً جداً. ولا تسهي عليه مطلقاً, وإن شاء الله, وهو القادر على كل شئ, سينجو“. فعلت ذلك بالرغم من أن عدة أطباء كانوا يزوروني ليروا معجزة الطب، وقد قال أحدهم “ربما لن تفلحي في ذلك العلاج“, وأنا أضفت عليه، أن يأخذ يومياً حمام ملح، فكنت أدخل الحمام داخل الناموسية، بماء أكثر من الفاتر قليلاً، وأملحه وألفه في شال صوف، حيث أنني كنت لا يمكن أن ألبسه شئ. وأيضاً حسب أمر هذا الطبيب كنت أغسل عينيه بالدوريك، وأقطر فيها زنك. كل ربع ساعة باستمرار وبلا انقطاع، خوفاً على حبة العين من الانفجار من تأثير الطفح، وأنا لي خمسة عشر يوم والدة. وقد كان ذلك خير علاج له، أنقذه من موت محقق بأعجوبة. وكان الأدهى من ذلك. أن والدتي أخذت شئ جامد في مخها من جراء ذلك، وقيل أنه تيفود, والحقيقة غير ذلك. وبعد ستة أشهر من إصابتها توفيت إلى رحمة الله. فكان الشهر كله حافل بالحوادث الجسام.

والبديهي أن كل ذلك أثر على صحتي تأثيراً عظيماً، فأخذني زوجي بمجرد أن مضى على وفاة والدتي عشرة أيام، وتم شفاء ولدي رجعنا على شربين. تلك البلدة التي قضيت فيها ثلاثة سنوات ونصف كلها مرض لي ولزوجي ولأولادي، لا يمكنني أن أحصاه أو أصفه، وكلها مشاغبات زوجية وخلافات عائلية لا يحسن ذكرها. بالرغم من أنني عشت في هذه البلدة محبوبة من جميع أهلها، وكافة موظفيها. وكان بها رجل ثري اسمه عبده غيث، أشاعوا أن زوجي تكلم بعد وفاته ليقترن بإحدى بناته, وزادت الإشاعة، ولكنني لم أعبر لها أي التفات, بل زاد تعلقي وإخلاصي واحترامي لزوجي، كي أصيده من ناحيتي. ولم أذكر له شئ بالمرة مما سمعته، ومما كانوا يثيرون به غيرتي، فتعمدت العكس. وكنت أفهمه أن تعلقي العظيم به وإعجابي بأخلاقه المتينة، هو ما يجعلني أقدره بين الرجال. وقد مرت تلك الأزمة بعد أن وضعت رجاء في سنة ١٩١٢ في أول نوفمبر. نقلنا بعد أخذ استشارتي من وكيل النيابة الذي كان يقدرني جداً إلى الإسكندرية. ولأنني في الحقيقة أعلم أن حماي وحماتي أبقى نقلنا بعد لي مع الاحترام لمنزل أخي، الذي كان وقتئذ متزوجاً وله أولاد يجب أن يتفرغ لهم, ويبعد عن مراعاتي مع أولادي، حيث أنني أنا وزوجي المتكفلين بهم، وخصوصاً أن والدتي قد توفيت. استأجر لنا حماي منزلاً أمام منزله لحين خلو شقة عنده, ولم يظل ذلك طويلاً، فقد مرض بالقلب لمدة شهرين، انتهت بنهاية هذا العزيز الغالي، الذي كان يقدرني أعظم تقدير، تاركاً لي ولزوجي تلك العائلة الكبيرة. انتقلنا بشقته حيث كان له ثلاثة أولاد غير زوجي، منهم اثنين قاصرين يتعلمان في مدرسة “العروة الوثقى“، التي ألحقت بها أولادي، ولكنهما كانا كالسابق لهما لا رغبة لهما بالتعليم بالمرة. وقد قيل كثيراً أنني أنا – التي لم أدع ولا خادمة عندي إلا علمتها مبادئ القراءة والكتابة – كنت أعرقل تعليمهما، مع أن أخيهم الثالث كان عنواناً واضحاً لكذب ما يدعون.

…